Sujet de prédilection au cinéma, la technique est considérée de manières assez diverses selon les lieux, les époques et les réalisateurs. On a vu qu’en matière de réflexion philosophique s’opposaient technophiles et technophobes, et on retrouve cette ligne de démarcation dans les films, mais de manière beaucoup plus ambiguë, car même quand on la critique, même quand on en fait un objet de peur, la technique a un fort potentiel spectaculaire qui permet aux pires technophobes d’être totalement complaisants vis à vis de des désastres qu’on peut attendre de la technique en général, et bien sûr des machines en particulier (profitons de cette introduction pour évacuer l’exemple sans doute le plus caricatural et le moins honnête dans son rapport à la technique qu’est le déjà très connu Matrix)

Sujet de prédilection au cinéma, la technique est considérée de manières assez diverses selon les lieux, les époques et les réalisateurs. On a vu qu’en matière de réflexion philosophique s’opposaient technophiles et technophobes, et on retrouve cette ligne de démarcation dans les films, mais de manière beaucoup plus ambiguë, car même quand on la critique, même quand on en fait un objet de peur, la technique a un fort potentiel spectaculaire qui permet aux pires technophobes d’être totalement complaisants vis à vis de des désastres qu’on peut attendre de la technique en général, et bien sûr des machines en particulier (profitons de cette introduction pour évacuer l’exemple sans doute le plus caricatural et le moins honnête dans son rapport à la technique qu’est le déjà très connu Matrix)

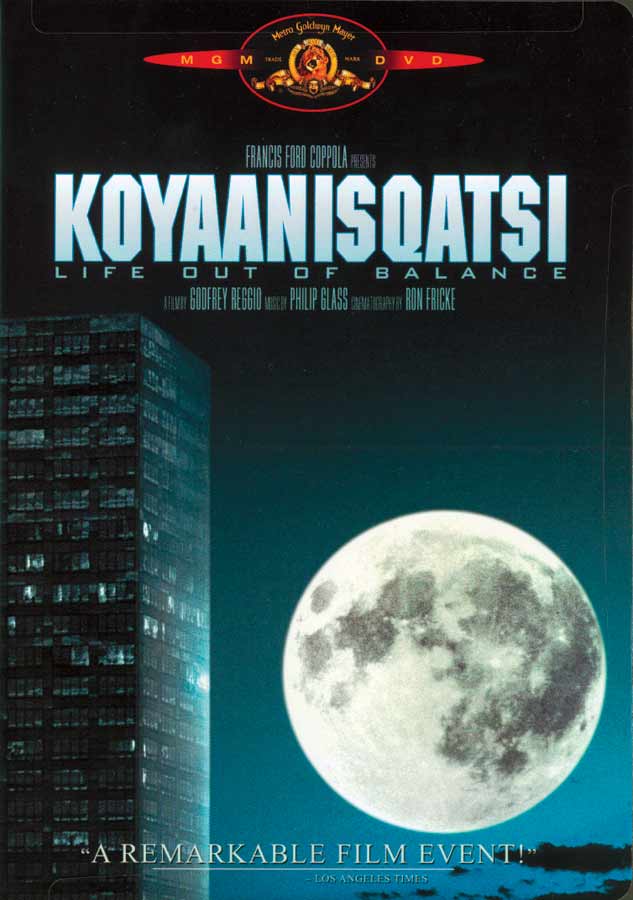

On l’a vu, le concept de technique ne peut être considéré que dans le rapport qu’il constitue entre l’homme et la nature. Nombreux sont justement les films qui traitent de ce rapport. Certains le font de manière très naïve, et nous laisserons ici de côté les innombrables films plaçant l’animal comme repère moral, où la nature comme vengeresse faisant s’abattre sur les hommes sa propre force. A la frontière de ce style « pro nature » pointons tout de même l’entreprise un peu décalée de Godfrey Reggio, qui dans sa trilogie Qatsi, va proposer un regard un peu caricatural sur la nature, mais à la différence des fictions mettant en scène la nature comme personnage, ses films, ne racontant rien sont une sorte de constat ponctuel, un état des lieux disant en quelque sorte « Voilà où nous en sommes ». Le premier des trois volets de la trilogie « Koyaanisqatsi » est en effet un long métrage, uniquement constitué de prises de vue montées comme un documentaire sans commentaire. On peut y voir un film contemplatif, invitant le spectateur à la méditation (impression renforcée par la bande originale, composée pour le film par Philip Glass, musique répétitive, très peu narrative et aidant à la plongée dans ce flot d’images). Mais Koyaanisqatsi n’est pas pour autant un film neutre. Et si on veut y voir une forme de narration, c’est celle du rapport entre l’homme et la nature, l’homme étant ici incarné par ses oeuvres techniques. Pour être plus précis, il faudrait considérer qu’il y aurait en fait dans ce film trois personnages, que nous appellerons plutôt trois principes,

On l’a vu, le concept de technique ne peut être considéré que dans le rapport qu’il constitue entre l’homme et la nature. Nombreux sont justement les films qui traitent de ce rapport. Certains le font de manière très naïve, et nous laisserons ici de côté les innombrables films plaçant l’animal comme repère moral, où la nature comme vengeresse faisant s’abattre sur les hommes sa propre force. A la frontière de ce style « pro nature » pointons tout de même l’entreprise un peu décalée de Godfrey Reggio, qui dans sa trilogie Qatsi, va proposer un regard un peu caricatural sur la nature, mais à la différence des fictions mettant en scène la nature comme personnage, ses films, ne racontant rien sont une sorte de constat ponctuel, un état des lieux disant en quelque sorte « Voilà où nous en sommes ». Le premier des trois volets de la trilogie « Koyaanisqatsi » est en effet un long métrage, uniquement constitué de prises de vue montées comme un documentaire sans commentaire. On peut y voir un film contemplatif, invitant le spectateur à la méditation (impression renforcée par la bande originale, composée pour le film par Philip Glass, musique répétitive, très peu narrative et aidant à la plongée dans ce flot d’images). Mais Koyaanisqatsi n’est pas pour autant un film neutre. Et si on veut y voir une forme de narration, c’est celle du rapport entre l’homme et la nature, l’homme étant ici incarné par ses oeuvres techniques. Pour être plus précis, il faudrait considérer qu’il y aurait en fait dans ce film trois personnages, que nous appellerons plutôt trois principes,  pour éviter de personnifier la nature : La nature elle-même, dont la représentation constitue la première moitié du film. C’est une longue présentation d’images spectaculaires mettant en valeur ce que la nature peut avoir de grandiose, de mystérieux, de terrible aussi. On trouve là le modèle de ce que sera ensuite la représentation typique de la nature conçue comme fascinante dans les productions cinématographiques. Le second principe est la technique elle même, dont on perçoit dès les premières images le caractère non pas merveilleux, mais proprement terrible. Ce second temps est inauguré par un véhicule de chantier géant, au milieu d’une carrière à ciel ouvert. On voit de loin cet engin apparaître au milieu d’un paysage sauvage, il émet une fumée épaisse, tellement abondante que progressivement elle le fait disparaître ainsi que le décor dans lequel il se trouve. Evidemment, en présentant ainsi la technique comme indépendante de l’homme, en faisant précéder l’homme par la technique, le film va dans le sens du courant techno-phobique supposant que la technique est un principe finalement indépendant de l’homme. Cela se confirme quand l’homme apparaît peu à peu dans le film, tout d’abord en tant que foule, puis en tant qu’individu. Mais on retiendra de cette présentation les plans fixes d’hommes et de femmes perdus au milieu de ville manifestement trop grandes pour eux. Bien sûr, cela produit des images extrêmement efficaces, évidemment, là aussi Reggio produit un type d’image qui sera repris sous toutes les formes possibles par les réalisateurs qui pilleront son style. Mais pour belles qu’elles soient, on peut se demander si le propos général du film est tout à fait cohérent. En effet, placer la nature et l’homme dans le camp des victimes de la technique, c’est oublier un peu vite que c’est bien l’homme lui-même qui produit cette technique. C’est oublier aussi un peu facilement que l’homme n’a sa place dans la nature que parce qu’il y effectue un travail technique de transformation, et que sans technique, l’homme se retrouverait certes dans les magnifiques paysages que la première moitié du film expose, mais c’est une célébration d’une communion très spirituelle entre l’homme et la nature que propose Koyaanisqatsi, oubliant que la nature n’est que rarement autant porteuse d’une telle impression spirituelle quand on est contraint non plus de la contempler, mais d’y vivre, oubliant aussi que l’homme, avant de contempler, a tout simplement à survivre dans cette nature, et devant dès lors y faire usage de la technique.

pour éviter de personnifier la nature : La nature elle-même, dont la représentation constitue la première moitié du film. C’est une longue présentation d’images spectaculaires mettant en valeur ce que la nature peut avoir de grandiose, de mystérieux, de terrible aussi. On trouve là le modèle de ce que sera ensuite la représentation typique de la nature conçue comme fascinante dans les productions cinématographiques. Le second principe est la technique elle même, dont on perçoit dès les premières images le caractère non pas merveilleux, mais proprement terrible. Ce second temps est inauguré par un véhicule de chantier géant, au milieu d’une carrière à ciel ouvert. On voit de loin cet engin apparaître au milieu d’un paysage sauvage, il émet une fumée épaisse, tellement abondante que progressivement elle le fait disparaître ainsi que le décor dans lequel il se trouve. Evidemment, en présentant ainsi la technique comme indépendante de l’homme, en faisant précéder l’homme par la technique, le film va dans le sens du courant techno-phobique supposant que la technique est un principe finalement indépendant de l’homme. Cela se confirme quand l’homme apparaît peu à peu dans le film, tout d’abord en tant que foule, puis en tant qu’individu. Mais on retiendra de cette présentation les plans fixes d’hommes et de femmes perdus au milieu de ville manifestement trop grandes pour eux. Bien sûr, cela produit des images extrêmement efficaces, évidemment, là aussi Reggio produit un type d’image qui sera repris sous toutes les formes possibles par les réalisateurs qui pilleront son style. Mais pour belles qu’elles soient, on peut se demander si le propos général du film est tout à fait cohérent. En effet, placer la nature et l’homme dans le camp des victimes de la technique, c’est oublier un peu vite que c’est bien l’homme lui-même qui produit cette technique. C’est oublier aussi un peu facilement que l’homme n’a sa place dans la nature que parce qu’il y effectue un travail technique de transformation, et que sans technique, l’homme se retrouverait certes dans les magnifiques paysages que la première moitié du film expose, mais c’est une célébration d’une communion très spirituelle entre l’homme et la nature que propose Koyaanisqatsi, oubliant que la nature n’est que rarement autant porteuse d’une telle impression spirituelle quand on est contraint non plus de la contempler, mais d’y vivre, oubliant aussi que l’homme, avant de contempler, a tout simplement à survivre dans cette nature, et devant dès lors y faire usage de la technique.

– Koyaanisqatsi est suivi de deux autres films, Powaqatsi d’une part, et dernièrement Naqqoyqatsi. Si le second est beaucoup trop porteur d’imagerie « Unitef colours of Beneton », le troisième apporte un élément intéressant : il est entièrement constitué d’images que Reggio a récupéré dans des documents pré-existant dans son film. Publicités, documentaires scientifiques, films d’entreprise, fictions, Reggio propose un montage de nouveau mi-contemplatif, mi-objectif. Aucun jugement apparent, mais une impression de trop plein que laisse ce dernier long métrage, qui lui, parce qu’il récupère les images tirées de films publicitaires, parvient à tenir un discours sur le rôle que tient la consommation dans le développement de la technique, et sur le non sens auquel elle peut aboutir. Le circuit économique est donc partie intégrante du troisième volet, mais c’est la nature qui a disparu entre temps. Ainsi, à aucun moment les concepts mis en jeu ne communiquent vraiment entre eux chez Reggio.