Voila un sujet souvent perçu comme enthousiasmant par les élèves. Méfiance : il est plus complexe qu’il n’en a l’air. L’erreur première, et pourtant fréquemment effectuée, serait de penser qu’il s’agit là d’un sujet sur l’hypocrisie et l’honnêteté. C’est un écueil dans lequel l’élève débutant tombe facilement. Or être hypocrite ne consiste pas à ne pas être soi-même, pas plus que mentir. Quand on ment, on sait très bien qu’on le fait. C’est justement quand on ne ment plus, autrement dit quand on ne dit plus la vérité tout en étant persuadé de ne pas être dans l’erreur que le problème peut apparaître de manière concrète.

Voila un sujet souvent perçu comme enthousiasmant par les élèves. Méfiance : il est plus complexe qu’il n’en a l’air. L’erreur première, et pourtant fréquemment effectuée, serait de penser qu’il s’agit là d’un sujet sur l’hypocrisie et l’honnêteté. C’est un écueil dans lequel l’élève débutant tombe facilement. Or être hypocrite ne consiste pas à ne pas être soi-même, pas plus que mentir. Quand on ment, on sait très bien qu’on le fait. C’est justement quand on ne ment plus, autrement dit quand on ne dit plus la vérité tout en étant persuadé de ne pas être dans l’erreur que le problème peut apparaître de manière concrète.

Sur un tel sujet, on peut bien évidemment faire appel à la psychanalyse. Mais alors se pose un problème : la tentation est grande de concevoir l’inconscient comme « mon autre ». Or on peut aussi tout à fait concevoir que la conscience, si elle est une construction sociale, constitue finalement quelque chose d’autre que moi. Mon « véritable » moi serait donc ce qui a été tu, ce qui se cache derrière les convenances. C’est tentant de concevoir les choses ainsi, mais c’est aussi contestable : après tout, si je suis véritablement ce contenu inconscient, alors la première conséquence est que je ne peux pas me connaître. Mais dira t-on, c’est bien là ce qui justifie de nombreuses démarches de quête psychanalytique : mieux se connaître pour, enfin, devenir soi-même. Le problème ici, c’est que ce qu’on serait vraiment, ce serait précisément ce qu’on n’est jamais puisque c’est ce qu’on s’interdit d’être. On serait alors celui qu’on ne serait pas.

Etre ce qu’on n’est pas, ne pas être ce qu’on est, cela ne peut que nous rappeler Jean-Paul Sartre, qui écrivait « Je suis ce que je ne suis pas, je ne suis pas ce que je suis » dans L’Etre et le néant, phrase reproduite amputée de sa seconde moitié dans L’Existentialisme est un humanisme. C’est là que le vrai traitement du sujet commence, parce qu’on ne parle plus ici de circonstances au cours desquelles on deviendrait différent de ce qu’on a l’habitude d’être (parce que, finalement c’est bien de ça qu’il s’agit dans les arguments de la psychanalyse : parfois, nous ne semblons plus être nous même), mais d’une distance qui nous maintiendrait par définition à distance de nous même. Jusque là, on a définit le « soi » comme si c’était un objet qui soudainement ne correspondrait plus à sa propre définition. C’est en ce sens que la psychanalyse définit la névrose comme une sorte de trahison de soi-même, comme si nous étions soumis à de fortes doses de radioactivité qui modifieraient notre codage génétique, et nous ferait devenir autre chose que nous même. Or Sartre, on le sait, récuse cette conception du « soi » comme objet. C’est là le sens même de la phrase « l’existence précède l’essence« . Il est important de se confronter au texte dans lequel cette phrase est incluse :

» Lorsqu’on considère un objet fabriqué, comme par exemple un livre ou un coupe-papier, cet objet a été fabriqué par un artisan qui s’est inspiré d’un concept; il s’est référé au concept de coupe-papier, et également à une technique de production préalable qui fait partie du concept, et qui est au fond une recette. Ainsi, le coupe-papier est à la fois un objet qui se produit d’une certaine manière et qui, d’autre part, a une utilité définie, et on ne peut pas supposer un homme qui produirait un coupe-papier sans savoir à quoi l’objet va servir. Nous dirons donc que, pour le coupe-papier, l’essence — c’est-à-dire l’ensemble des recettes et des qualités qui permettent de le produire et de le définir — précède l’existence; et ainsi la présence, en face de moi, de tel coupe-papier ou de tel livre est déterminée. Nous avons donc là une vision technique du monde, dans laquelle on peut dire que la production précède l’existence. […]

L’existentialisme athée, que je représente, […] déclare que si Dieu n’existe pas, il y a au moins un être chez qui l’existence précède l’essence, un être qui existe avant de pouvoir être défini par aucun concept et que cet être c’est l’homme ou, comme dit Heidegger, la réalité-humaine1. Qu’est-ce que signifie ici que l’existence précède l’essence ? Cela signifie que l’homme existe d’abord, se rencontre, surgit dans le monde, et qu’il se définit après. L’homme, tel que le conçoit l’existentialiste, s’il n’est pas définissable, c’est qu’il n’est d’abord rien. Il ne sera qu’ensuite, et il sera tel qu’il se sera fait. Ainsi, il n’y a pas de nature humaine, puisqu’il n’y a pas de Dieu pour la concevoir. L’homme est non seulement tel qu’il se conçoit, mais tel qu’il se veut, et comme il se conçoit après l’existence, comme il se veut après cet élan vers l’existence, l’homme n’est rien d’autre que ce qu’il se fait. Tel est le premier principe de l’existentialisme. […]

Nous voulons dire que l’homme existe d’abord, c’est-à-dire que l’homme est d’abord ce qui se jette vers un avenir, et ce qui est conscient de se projeter dans l’avenir. L’homme est d’abord un projet qui se vit subjectivement, au lieu d’être une mousse, une pourriture ou un chou-fleur; rien n’existe préalablement à ce projet; rien n’est au ciel intelligible2, et l’homme sera d’abord ce qu’il aura projeté d’être.

1 – Réalité-humaine : traduit l’allemand Dasein (littéralement «être-là»), qui désigne le mode d’existence de l’homme, en tant que ce qu’il est reste en projet.

2 – Au ciel intelligible : dans le ciel des Idées, où résident, selon Platon, les essences de toutes choses. »

L’existentialisme est un humanisme (1946)

On voit ici à quel point ce texte suffit à déconstruire nos habitudes en matière de conception de ce qu’est le « soi ». Ici il ne s’agit plus d’un objet qui aurait des définitions, mais d’un principe en mouvement permanent. Ce mouvement, qu’on appellera « devenir » est ce qui distingue l’homme du reste du monde dans lequel il est plongé. Si ce monde est un monde d’objet, lui s’arrache de cette objectivité et est caractérisé en premier lieu par sa subjectivité. Or, être un sujet, c’est proprement ne jamais être figé dans sa propre définition, c’est précisément ne jamais être soi-même. On inverse là totalement les données du problème : finalement, être soi-même, ce qui est couramment perçu comme étant la situation normale (c’est globalement ce qu’on appelle l’identité) apparaît désormais comme une sorte d’aberration, d’impossibilité humaine. Correspondre à sa propre définition, c’est être mort, soit parce qu’on est « parvenu », ce qui sous entendrait qu’on soit fini, achevé, soit parce qu’on serait tout simplement décédé, résumable sous forme de rubrique nécrologique ou de définition dans un dictionnaire. Ainsi être soi-même correspondrait il à l’au-delà de l’existence, ce qui signifierait qu’exister consiste à ne jamais être soi-même.

On voit ici à quel point ce texte suffit à déconstruire nos habitudes en matière de conception de ce qu’est le « soi ». Ici il ne s’agit plus d’un objet qui aurait des définitions, mais d’un principe en mouvement permanent. Ce mouvement, qu’on appellera « devenir » est ce qui distingue l’homme du reste du monde dans lequel il est plongé. Si ce monde est un monde d’objet, lui s’arrache de cette objectivité et est caractérisé en premier lieu par sa subjectivité. Or, être un sujet, c’est proprement ne jamais être figé dans sa propre définition, c’est précisément ne jamais être soi-même. On inverse là totalement les données du problème : finalement, être soi-même, ce qui est couramment perçu comme étant la situation normale (c’est globalement ce qu’on appelle l’identité) apparaît désormais comme une sorte d’aberration, d’impossibilité humaine. Correspondre à sa propre définition, c’est être mort, soit parce qu’on est « parvenu », ce qui sous entendrait qu’on soit fini, achevé, soit parce qu’on serait tout simplement décédé, résumable sous forme de rubrique nécrologique ou de définition dans un dictionnaire. Ainsi être soi-même correspondrait il à l’au-delà de l’existence, ce qui signifierait qu’exister consiste à ne jamais être soi-même.

Voilà les données principales du problème. Là dessus peuvent se greffer d’autres débats : quel statut doit on donner à ceux dont l’identité semble floue ? Quel statut pour l’androgyne, pour le transexuel, pour celui qui change de vie, pour celui qui en mène plusieurs simultanément ? Quel statut pour le schizophrène ? On le sait, la psychanalyse oeuvre pour que l’unité brisée par toutes ces situations soit reconstituée. C’est là aussi le propos des moralismes s’appuyant sur l’idée qu’on doit correspondre à une forme exigée, qui correspond au « Bien » (on le sait, la morale a une place centrale dans la constitution du psychisme tel que le définit Freud). Mais tout un courant de pensée se montre aussi méfiant vis à vis d’une telle mise à l’écart des dissidents identitaires. Gilles Deleuze en particulier identifiera le schizophrène non plus comme un malade, mais comme celui qui explore cette multiplicité que nous sommes, ou plutôt que nous devenons. Chez Sartre, cette non coïncidence avec soi-même s’appelle la liberté. Chez Deleuze elle s’apparente à la vie naturelle du désir.

Voilà donc le dispositif que l’on pouvait mettre en place pour traiter ce sujet. Beaucoup de trajectoires sont possibles, c’est un de ces sujets qui laissent le candidat assez libre de sa stratégie. L’important ici est de repérer dès l’introduction le paradoxe (évident) mis en jeu par le sujet, puis de tenter de redonner à cette formule une forme de cohérence. Il s’agit donc de chercher de la logique là où il semble ne pas y en avoir. C’est donc très aisé de construire une introduction sur ce type de sujet, par contre, s’attaquer à la résolution du problème réclame, on l’a vu, de passer par des astuces logiques qui réclament un peu d’esprit logique.

BONUS

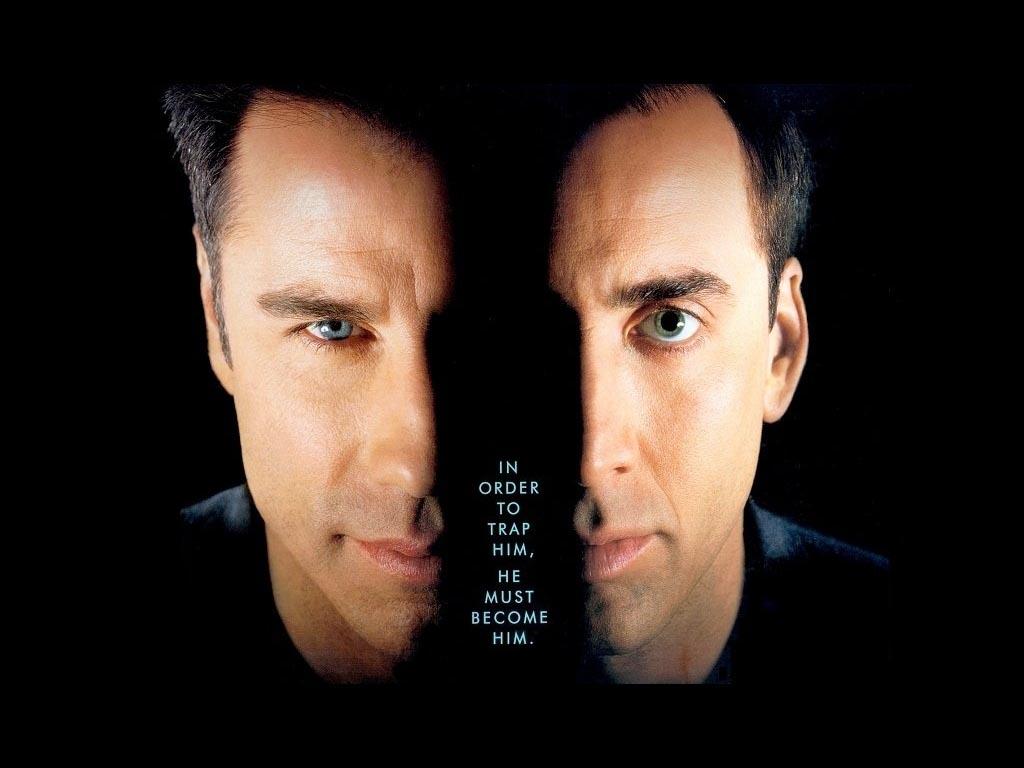

Les illustrations sont tirées du film Volte Face de John Woo (1997) Une des meilleures productions de John Woo, dans laquelle il parvient à allier ce qui constitue sa marque de fabrique (le combat pyrotechnique, les gunfights, les églises, les envols de colombes…) avec un propos nouveau : le film impose en effet à un policier (Travolta) et un truand (Nicolas Cage) qui est aussi le meurtrier du fils de ce policier d’échanger chirurgicalement leur identité par l’intermédiaire d’une greffe de visage (ce qui, au moment où le film sort, appartient à la science fiction, et est passé aujourd’hui du côté de l’actualité). Le film devient alors le traitement d’une question qui peut facilement nous venir à l’esprit : peut on devenir quelqu’un d’autre ? Et plus précisément : si on prenait le visage d’un autre, deviendrait on cet autre ? Ce qui revient, finalement, à se demander ce qu’on est soi-même.

Les illustrations sont tirées du film Volte Face de John Woo (1997) Une des meilleures productions de John Woo, dans laquelle il parvient à allier ce qui constitue sa marque de fabrique (le combat pyrotechnique, les gunfights, les églises, les envols de colombes…) avec un propos nouveau : le film impose en effet à un policier (Travolta) et un truand (Nicolas Cage) qui est aussi le meurtrier du fils de ce policier d’échanger chirurgicalement leur identité par l’intermédiaire d’une greffe de visage (ce qui, au moment où le film sort, appartient à la science fiction, et est passé aujourd’hui du côté de l’actualité). Le film devient alors le traitement d’une question qui peut facilement nous venir à l’esprit : peut on devenir quelqu’un d’autre ? Et plus précisément : si on prenait le visage d’un autre, deviendrait on cet autre ? Ce qui revient, finalement, à se demander ce qu’on est soi-même.

Pour mémoire, ce n’est pas avec Volte face que le cinéma s’empare pour la première fois de l’idée de s’accaparer le visage d’un autre. En 1959, Franju avait déjà proposé un dispositif de ce genre dans son film Les yeux sans visage. On y suivait les aventures d’une jeune femme, enlevée par un médecin qui s’était donné pour mission de redonner un visage à sa fille, défigurée par un accident. On retrouvait donc là cette idée que le visage est ce qui nous définit en propre, et que le perdre c’est n’être plus personne, ce qui pourrait justifier de s’accaparer celui de quelqu’un d’autre pour exister. D’ailleurs, la fille de ce docteur apparaît dans le film « sans visage », c’est à dire portant un masque blanc, anonyme, sans expression ni identité. Les yeux sans visage n’est pas un film sur l’identité. C’est avant tout un film sombre. Mais il laisse songeur si on le confronte aujourd’hui aux réflexions sur la construction de l’identité : Contrairement à ce qu’on pourrait penser, être « quelqu’un » n’est pas donné d’emblée. Nous traversons au contraire des processus qui vont permettre ce qu’on appelle l’individuation. Et il apparaît clairement que les autres ont une place prépondérante dans ce processus, que ce soit en nous donnant un nom (qui en quelque sorte la première forme d’individualité qu’on nous donne) ou que ce soit par leur regard. Hegel, Sartre ont bien montré comment la conscience personnelle se construit sur la base d’une sorte d’aller retour dans le regard de l’autre. Sociologiquement, on s’est vite aperçu que notre « moi social » se construit sur ce qu’on pourrait appeler « le faire ». Quand des inconnus se rencontrent, la présentation réciproque passe inmanquablement par l’annonce de la profession de chacun, et on s’identifie volontier à cette caractéristique. On sait qu’on est davantage que cela, mais c’est par ce biais que la reconnaissance sociale, indispensable à notre existence en tant que « moi », se construit. Or on sait que dans des sociétés qui ne peuvent pas proposer de travail à tout le monde, ce mode de construction personnelle ne fonctionne plus autant. Il en va de même

Pour mémoire, ce n’est pas avec Volte face que le cinéma s’empare pour la première fois de l’idée de s’accaparer le visage d’un autre. En 1959, Franju avait déjà proposé un dispositif de ce genre dans son film Les yeux sans visage. On y suivait les aventures d’une jeune femme, enlevée par un médecin qui s’était donné pour mission de redonner un visage à sa fille, défigurée par un accident. On retrouvait donc là cette idée que le visage est ce qui nous définit en propre, et que le perdre c’est n’être plus personne, ce qui pourrait justifier de s’accaparer celui de quelqu’un d’autre pour exister. D’ailleurs, la fille de ce docteur apparaît dans le film « sans visage », c’est à dire portant un masque blanc, anonyme, sans expression ni identité. Les yeux sans visage n’est pas un film sur l’identité. C’est avant tout un film sombre. Mais il laisse songeur si on le confronte aujourd’hui aux réflexions sur la construction de l’identité : Contrairement à ce qu’on pourrait penser, être « quelqu’un » n’est pas donné d’emblée. Nous traversons au contraire des processus qui vont permettre ce qu’on appelle l’individuation. Et il apparaît clairement que les autres ont une place prépondérante dans ce processus, que ce soit en nous donnant un nom (qui en quelque sorte la première forme d’individualité qu’on nous donne) ou que ce soit par leur regard. Hegel, Sartre ont bien montré comment la conscience personnelle se construit sur la base d’une sorte d’aller retour dans le regard de l’autre. Sociologiquement, on s’est vite aperçu que notre « moi social » se construit sur ce qu’on pourrait appeler « le faire ». Quand des inconnus se rencontrent, la présentation réciproque passe inmanquablement par l’annonce de la profession de chacun, et on s’identifie volontier à cette caractéristique. On sait qu’on est davantage que cela, mais c’est par ce biais que la reconnaissance sociale, indispensable à notre existence en tant que « moi », se construit. Or on sait que dans des sociétés qui ne peuvent pas proposer de travail à tout le monde, ce mode de construction personnelle ne fonctionne plus autant. Il en va de même  dans une société qui, par un quelconque moyen, précariserait énormément le travail. La notion de flexibilité, par exemple, implique que les individus ne puissent plus s’identifier à ce qui était auparavant le noeud de l’identité. Si les conditions font qu’en dehors du monde professionnel les individus ne peuvent pas exercer une activité qui soit reconnue par la société, on sait que ce noeud se déplace du « faire » à l' »avoir ». Si on ne se définit plus par ce que l’on fait, on peut tenter de se définir par ce qu’on acquiert. Mais Hegel, dans ce passage très connu de la Phénoménologie de l’Esprit qui est connu sous le nom de « dialectique du maître et de l’esclave » montrera déjà en quoi cette identité est très fragile, par ce qu’elle se construit sur une consommation du monde, et non sur une transformation de celui-ci : quand on le transforme, on s’élève au dessus de la stricte matérialité, puisqu’on imprime la marque de son esprit dans la matière. Quand on se contente d’acquérir, on ne laisse aucune trace. Rien ne témoigne de notre existence en tant que conscience ayant prise sur le monde. On pourrait tout aussi bien être pris pour un animal ou une machine. On peut être réduit à un secteur de marché, un profil de consommateur. Dès lors, si on pose la question sur le terrain social, et qu’on s’intéresse à ce qu’il advient de ceux qui ne sont plus en mesure de « faire », ni d' »avoir », on devine à quel point « être » va devenir compliqué pour eux, puisque finalement, on a vu qu’on n' »est » que par l’intermédiaire de la reconnaissance des autres. Si « faire » et « avoir » constituent notre visage, alors être privé de ces deux modes de construction de soi, c’est se retrouver tel que Christiane, la fille du docteur Genessier dans le film de Franju, avec un regard, mais sans visage pour l’accueillir, porteur d’un masque certes humain, mais anonyme. Christiane Genessier ne peut qu’emprunter le visage de quelqu’un d’autre, qu’elle ne sera en fait jamais. Elle est vouée, pour le restant de ses jours à se contenter de paraître. On peut se demander si la seule proposition faite à tous ceux qui en sont réduits à ne plus « faire », et qui peu à peu sont exclus de l' »avoir », n’est pas de devoir se contenter de paraître à défaut d’être.

dans une société qui, par un quelconque moyen, précariserait énormément le travail. La notion de flexibilité, par exemple, implique que les individus ne puissent plus s’identifier à ce qui était auparavant le noeud de l’identité. Si les conditions font qu’en dehors du monde professionnel les individus ne peuvent pas exercer une activité qui soit reconnue par la société, on sait que ce noeud se déplace du « faire » à l' »avoir ». Si on ne se définit plus par ce que l’on fait, on peut tenter de se définir par ce qu’on acquiert. Mais Hegel, dans ce passage très connu de la Phénoménologie de l’Esprit qui est connu sous le nom de « dialectique du maître et de l’esclave » montrera déjà en quoi cette identité est très fragile, par ce qu’elle se construit sur une consommation du monde, et non sur une transformation de celui-ci : quand on le transforme, on s’élève au dessus de la stricte matérialité, puisqu’on imprime la marque de son esprit dans la matière. Quand on se contente d’acquérir, on ne laisse aucune trace. Rien ne témoigne de notre existence en tant que conscience ayant prise sur le monde. On pourrait tout aussi bien être pris pour un animal ou une machine. On peut être réduit à un secteur de marché, un profil de consommateur. Dès lors, si on pose la question sur le terrain social, et qu’on s’intéresse à ce qu’il advient de ceux qui ne sont plus en mesure de « faire », ni d' »avoir », on devine à quel point « être » va devenir compliqué pour eux, puisque finalement, on a vu qu’on n' »est » que par l’intermédiaire de la reconnaissance des autres. Si « faire » et « avoir » constituent notre visage, alors être privé de ces deux modes de construction de soi, c’est se retrouver tel que Christiane, la fille du docteur Genessier dans le film de Franju, avec un regard, mais sans visage pour l’accueillir, porteur d’un masque certes humain, mais anonyme. Christiane Genessier ne peut qu’emprunter le visage de quelqu’un d’autre, qu’elle ne sera en fait jamais. Elle est vouée, pour le restant de ses jours à se contenter de paraître. On peut se demander si la seule proposition faite à tous ceux qui en sont réduits à ne plus « faire », et qui peu à peu sont exclus de l' »avoir », n’est pas de devoir se contenter de paraître à défaut d’être.

Un indice assez fiable de ce qu’une société propose aux personnes qui la composent, c’est les programmes télé. Or ces programmes, selon l’horaire auquel on les consulte, s’adressent à des catégories de personnes différentes. Ce qui nous intéresse ici, c’est de savoir ce qu’on propose pendant les heures de travail, autrement dit quels sont les programmes destinés à ceux qui ne travaillent pas. Or une énorme proportion de cette plage horaire est consacrée au télé-achat. On a déjà une confirmation que notre mode de fonctionnement tend à remplacer le « faire » par l' »avoir ». Soyons honnêtes, on doit admettre que de nombreux objets mis en vente concernent en fait le « faire », puisqu’on trouve de multiples outils et ustensiles de cuisine. Mais si on y regarde de plus près, ce sont quasi systématiquement des outils qui concernent la vie domestique, autrement dit la panoplie de celui qui reste chez lui et qui dès lors ne fera rien aux yeux de la société. On ne peut que difficilement se construire en tant que personne armé d’un nettoyeur vapeur ou d’un four cyclone. Mais l’étonnement grandit encore plus quand on constate qu’en dehors de ces équipements domestiques, une part considérable de ce qui est vendu par cet intermédiaire concerne ce qu’on pourrait appeler le « simulacre ». Crèmes amincissantes, appareils de musculation sans effort, autant de produits dont la promotion va être effectuée en plateau par une armée de « stars » déchues auxquelles le télespectateur oisif va pouvoir s’identifier. On a là le strict équivalent de la nécessité pour Christiane Genessier de prendre le visage d’une autre pour parvenir à donner l’impression d’être quelqu’un : quand les modes essentiels de construction des personnes ne sont plus assurés, on ne peut proposer que de faire semblant : regarder le télé-achat et consommer ses produits, c’est la manière dont les adultes se remettent à jouer à la dinette.

Un indice assez fiable de ce qu’une société propose aux personnes qui la composent, c’est les programmes télé. Or ces programmes, selon l’horaire auquel on les consulte, s’adressent à des catégories de personnes différentes. Ce qui nous intéresse ici, c’est de savoir ce qu’on propose pendant les heures de travail, autrement dit quels sont les programmes destinés à ceux qui ne travaillent pas. Or une énorme proportion de cette plage horaire est consacrée au télé-achat. On a déjà une confirmation que notre mode de fonctionnement tend à remplacer le « faire » par l' »avoir ». Soyons honnêtes, on doit admettre que de nombreux objets mis en vente concernent en fait le « faire », puisqu’on trouve de multiples outils et ustensiles de cuisine. Mais si on y regarde de plus près, ce sont quasi systématiquement des outils qui concernent la vie domestique, autrement dit la panoplie de celui qui reste chez lui et qui dès lors ne fera rien aux yeux de la société. On ne peut que difficilement se construire en tant que personne armé d’un nettoyeur vapeur ou d’un four cyclone. Mais l’étonnement grandit encore plus quand on constate qu’en dehors de ces équipements domestiques, une part considérable de ce qui est vendu par cet intermédiaire concerne ce qu’on pourrait appeler le « simulacre ». Crèmes amincissantes, appareils de musculation sans effort, autant de produits dont la promotion va être effectuée en plateau par une armée de « stars » déchues auxquelles le télespectateur oisif va pouvoir s’identifier. On a là le strict équivalent de la nécessité pour Christiane Genessier de prendre le visage d’une autre pour parvenir à donner l’impression d’être quelqu’un : quand les modes essentiels de construction des personnes ne sont plus assurés, on ne peut proposer que de faire semblant : regarder le télé-achat et consommer ses produits, c’est la manière dont les adultes se remettent à jouer à la dinette.

Notre sujet de réflexion portait sur la possibilité de ne pas être soi-même. Dès le départ, ce qui fait peur dans cette idée c’est le risque qu’on puisse être quelqu’un d’autre que soi-même. Mais on l’a vu, ceci n’est un risque que si l’on refuse la spécificité humaine qui fait de l’homme un être en permanente création de lui-même. La piste sur laquelle nous met Les yeux sans visage est beaucoup plus inquiétante, puisqu’elle nous a conduit à imaginer que l’homme puisse être bloqué dans une image qui ne serait qu’une apparence et un emprunt fait à un modèle extérieur. On le voit, cette perspective est de loin la plus inquiétante, tout simplement parce que de la même manière que Christiane Genessier est un monstre, un homme qui n’est plus en construction autonome de lui-même n’est plus tout à fait un homme.

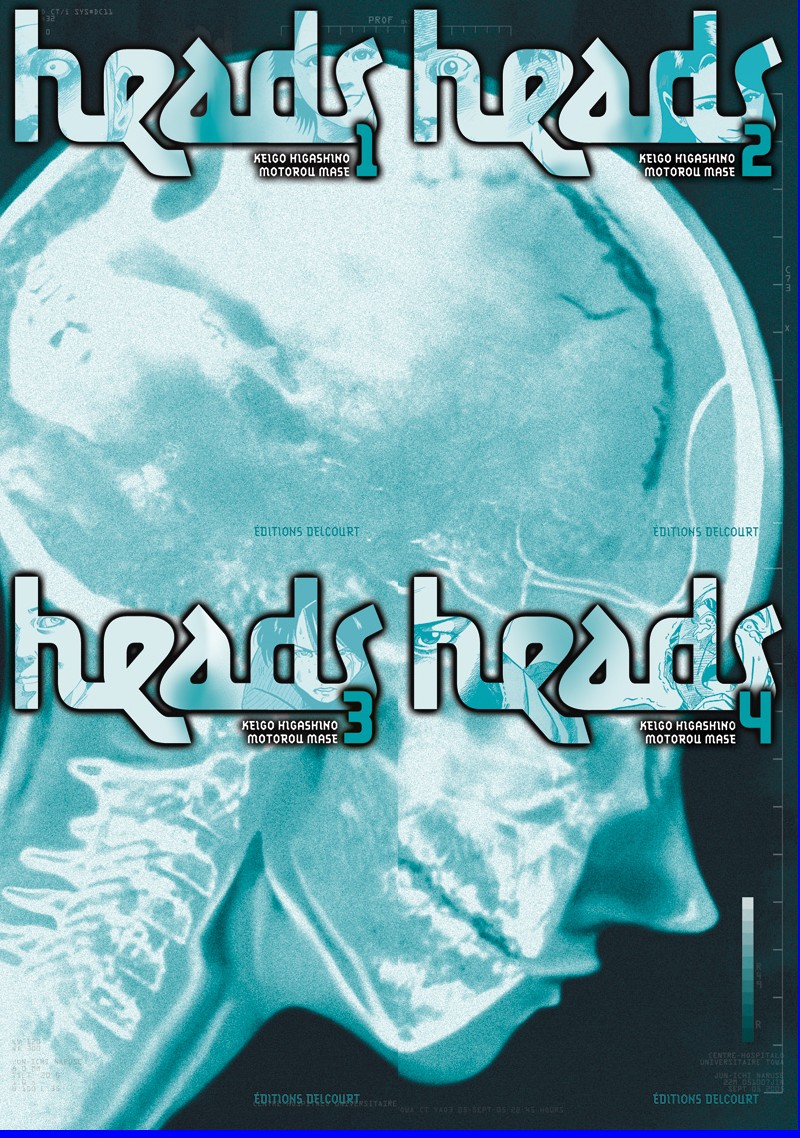

Heads de Keigo Higashino et Motorou Mase (2003 pour la version japonaise, 2005 pour la traduction française). Nous avons peu abordé l’univers des mangas jusqu’à maintenant. Pourtant nous avons là de nombreuses oeuvres qui s’interrogent sur ce qu’est la nature de l’individu. Mais souvent cette réflexion se situe dans le domaine un peu particulier de la technique et du rapport de la notion de conscience avec le celui des machines, et plus particulièrement des robots (le prototype de cette réflexion, en animation, demeure Ghost in the Shell de Mamoru Oshii en 1995). Mais plus ponctuellement, certaines oeuvres s’interrogent sur ce qu’est essentiellement l’individu. Du côté de l’animation, Perfect Blue (Satoshi Kon – 1999) entraîne le spectateur dans la schizophrénie d’une jeune actrice. Mais plus récemment, en bande dessinée, c’est la série en quatre volumes Heads qui propose de pousser le plus loin la réflexion sur l’identité. Le propos en est simple : Jun-itchi Naruse est un jeune homme sage et plutôt effacé. Un jour, il s’interpose dans un hold-up pour sauver la vie d’une enfant, mais reçoit une balle en pleine tête. Son cerveau étant atteint, il subit une greffe d’une moitié de cerveau. Ainsi subit il l’influence de cette moitié cérébrale étrangère, et perd il peu à peu contact avec lui même. Evidemment, c’est la question de l’identité véritable qui est posée ici et Jun-Itchi va aller de d’inquiétude en inquiétude sur le terrain de sa propre découverte. Tout l’intérêt de cette fiction est de laisser prise à deux interprétations : les changements de caractère peuvent aussi bien être dus à cette nouvelle moitié de cerveau (auquel cas on considèrera que Jun-Itchi n’est plus lui même) qu’au déroulement naturel de la vie. Par exemple, après son opération, il s’aperçoit qu’il n’est plus amoureux de Megu, sa petite amie. Quand on a subi une greffe de cerveau, on interprète ce genre de changement comme une rupture de personnalité. Pourtant, chaque jours, d’énormes quantités de personnes constatent qu’elles n’aiment plus autant qu’avant celui ou celle qu’elles ont auparavant tant aimé, sans pour autant avoir subi une greffe de cerveau. De ceci on peu déduire deux choses : soit que les changements, mêmes profonds, ne suffisent pas à rompre notre unité personnelle : même si nous changeons radicalement, nous demeurons nous-même; soit nous ne sommes finalement qu’une identité ponctuelle, mais il faudrait ici entendre le mot « ponctuelle » au sens où on parle de « point » en géométrie : simplement une coordonnée sur une droite, sans épaisseur, sans longueur, sans surface, sans existence physique, on pourrait alors parler de « soi » sans être contraint à le figer dans une présence objective.

Heads de Keigo Higashino et Motorou Mase (2003 pour la version japonaise, 2005 pour la traduction française). Nous avons peu abordé l’univers des mangas jusqu’à maintenant. Pourtant nous avons là de nombreuses oeuvres qui s’interrogent sur ce qu’est la nature de l’individu. Mais souvent cette réflexion se situe dans le domaine un peu particulier de la technique et du rapport de la notion de conscience avec le celui des machines, et plus particulièrement des robots (le prototype de cette réflexion, en animation, demeure Ghost in the Shell de Mamoru Oshii en 1995). Mais plus ponctuellement, certaines oeuvres s’interrogent sur ce qu’est essentiellement l’individu. Du côté de l’animation, Perfect Blue (Satoshi Kon – 1999) entraîne le spectateur dans la schizophrénie d’une jeune actrice. Mais plus récemment, en bande dessinée, c’est la série en quatre volumes Heads qui propose de pousser le plus loin la réflexion sur l’identité. Le propos en est simple : Jun-itchi Naruse est un jeune homme sage et plutôt effacé. Un jour, il s’interpose dans un hold-up pour sauver la vie d’une enfant, mais reçoit une balle en pleine tête. Son cerveau étant atteint, il subit une greffe d’une moitié de cerveau. Ainsi subit il l’influence de cette moitié cérébrale étrangère, et perd il peu à peu contact avec lui même. Evidemment, c’est la question de l’identité véritable qui est posée ici et Jun-Itchi va aller de d’inquiétude en inquiétude sur le terrain de sa propre découverte. Tout l’intérêt de cette fiction est de laisser prise à deux interprétations : les changements de caractère peuvent aussi bien être dus à cette nouvelle moitié de cerveau (auquel cas on considèrera que Jun-Itchi n’est plus lui même) qu’au déroulement naturel de la vie. Par exemple, après son opération, il s’aperçoit qu’il n’est plus amoureux de Megu, sa petite amie. Quand on a subi une greffe de cerveau, on interprète ce genre de changement comme une rupture de personnalité. Pourtant, chaque jours, d’énormes quantités de personnes constatent qu’elles n’aiment plus autant qu’avant celui ou celle qu’elles ont auparavant tant aimé, sans pour autant avoir subi une greffe de cerveau. De ceci on peu déduire deux choses : soit que les changements, mêmes profonds, ne suffisent pas à rompre notre unité personnelle : même si nous changeons radicalement, nous demeurons nous-même; soit nous ne sommes finalement qu’une identité ponctuelle, mais il faudrait ici entendre le mot « ponctuelle » au sens où on parle de « point » en géométrie : simplement une coordonnée sur une droite, sans épaisseur, sans longueur, sans surface, sans existence physique, on pourrait alors parler de « soi » sans être contraint à le figer dans une présence objective.

L’adversaire d’Emmanuel Carrère (2000 chez POL). Ce roman est, aussi étonnant que ça puisse paraître, une histoire vraie. Elle commence sur un fait divers : le 9 Janvier 1999, Jean Claude Romand tue de sang-froid toute sa famille : sa femme, ses enfants ainsi que ses parents. En quelques heures, les gendarmes vont démonter une vingtaine d’années de mensonge et de double vie. En effet, le roman retrace tout ce qui précède cette tuerie. Pendant vingt ans, Romand a réussi à faire croire quotidiennement à sa femme, à sa famille et à son entourage qu’il était médecin et qu’il travaillait à L’Organisation Mondiale de la Santé, à Genève. Tout a commencé le soir des résultats de sa première année de médecine, qu’il avait ratée. Il n’osa pas le dire à ses parents, et commença à mentir un jour, puis deux puis dix, puis vingt mois, puis des années. Mis au pied du mur, endetté auprès d’un trop grand de personnes, il préféra tuer toute sa famille pour trouver une sorte de porte de survie. On peut se demander qui il fut pour les membres de sa famille, morts sans avoir pu connaître la vérité. Et plus largement, on peut se demander qui il est. Le livre d’Emmanuel Carrère est intéressant en cela : il n’est pas que le récit de la trajectoire double de Jean Claude Romand. Il est aussi le récit de la relation que l’auteur va entretenir avec cet homme, mélange de fascination et de peur. C’est en cela que Romand constitue pour nous un miroir étrange, rappelant l’adversaire que chacun d’entre nous constitue pour lui même, pour peu qu’on le laisse aller.

L’adversaire d’Emmanuel Carrère (2000 chez POL). Ce roman est, aussi étonnant que ça puisse paraître, une histoire vraie. Elle commence sur un fait divers : le 9 Janvier 1999, Jean Claude Romand tue de sang-froid toute sa famille : sa femme, ses enfants ainsi que ses parents. En quelques heures, les gendarmes vont démonter une vingtaine d’années de mensonge et de double vie. En effet, le roman retrace tout ce qui précède cette tuerie. Pendant vingt ans, Romand a réussi à faire croire quotidiennement à sa femme, à sa famille et à son entourage qu’il était médecin et qu’il travaillait à L’Organisation Mondiale de la Santé, à Genève. Tout a commencé le soir des résultats de sa première année de médecine, qu’il avait ratée. Il n’osa pas le dire à ses parents, et commença à mentir un jour, puis deux puis dix, puis vingt mois, puis des années. Mis au pied du mur, endetté auprès d’un trop grand de personnes, il préféra tuer toute sa famille pour trouver une sorte de porte de survie. On peut se demander qui il fut pour les membres de sa famille, morts sans avoir pu connaître la vérité. Et plus largement, on peut se demander qui il est. Le livre d’Emmanuel Carrère est intéressant en cela : il n’est pas que le récit de la trajectoire double de Jean Claude Romand. Il est aussi le récit de la relation que l’auteur va entretenir avec cet homme, mélange de fascination et de peur. C’est en cela que Romand constitue pour nous un miroir étrange, rappelant l’adversaire que chacun d’entre nous constitue pour lui même, pour peu qu’on le laisse aller.

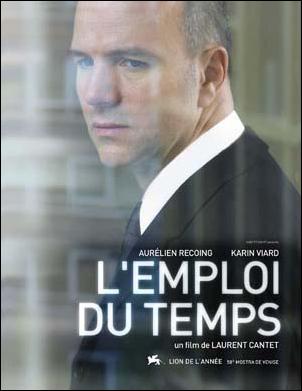

Précisons aussi que ce livre donnera lieu à deux adaptations cinématographiques : L’Adversaire de Nicole Garcia (2001) et L’Emploi du temps de Laurent Cantet (2001). Ces deux films sont très différents l’un de l’autre. Seul L’Adversaire est véritablement fidèle au livre, ou plutôt au récit du cheminement de Romand tel que le livre de Carrère le décrit. L’Emploi du temps est plutôt une extrapolation effectuée à partir de la situation de départ du livre. Dans l’un comme dans l’autre on est confronté à ce personnage central, qui est finalement seul dans un monde qu’il crée en le décrivant à son entourage. On ne peut s’empêcher de se dire que finalement, si on définit l’artiste comme celui qui parvient à créer un autre monde, et à le rendre sensible aux autres, alors Romand est un artiste. L’Adversaire va plutôt s’intéresser au piège qui va irrémédiablement se refermer sur ce médecin imaginaire. L’Emploi du temps focalisera davantage son attention sur les moyens d’en sortir. En ce sens, L’Emploi du temps parvient à créer de la fiction par dessus la fiction, et à faire revenir son personnage principal vers la réalité. En quelque sorte, cette fois ci, la fiction sera plus réaliste que la réalité, car le film de Nicole Garcia, plus conforme aux faits réels, apparaît finalement moins crédible, tant il semble impossible de pousser un mensonge jusqu’à cette extrémité.

Précisons aussi que ce livre donnera lieu à deux adaptations cinématographiques : L’Adversaire de Nicole Garcia (2001) et L’Emploi du temps de Laurent Cantet (2001). Ces deux films sont très différents l’un de l’autre. Seul L’Adversaire est véritablement fidèle au livre, ou plutôt au récit du cheminement de Romand tel que le livre de Carrère le décrit. L’Emploi du temps est plutôt une extrapolation effectuée à partir de la situation de départ du livre. Dans l’un comme dans l’autre on est confronté à ce personnage central, qui est finalement seul dans un monde qu’il crée en le décrivant à son entourage. On ne peut s’empêcher de se dire que finalement, si on définit l’artiste comme celui qui parvient à créer un autre monde, et à le rendre sensible aux autres, alors Romand est un artiste. L’Adversaire va plutôt s’intéresser au piège qui va irrémédiablement se refermer sur ce médecin imaginaire. L’Emploi du temps focalisera davantage son attention sur les moyens d’en sortir. En ce sens, L’Emploi du temps parvient à créer de la fiction par dessus la fiction, et à faire revenir son personnage principal vers la réalité. En quelque sorte, cette fois ci, la fiction sera plus réaliste que la réalité, car le film de Nicole Garcia, plus conforme aux faits réels, apparaît finalement moins crédible, tant il semble impossible de pousser un mensonge jusqu’à cette extrémité.

merci de l’info j’avais bien compris que le conscient et l’inconscient ne détermine pas forcément respectivement le soi et l’autre soi.

Je comprenais le sujet dans les plus grandes lignes mais j’ai faillit parler de l’hypocrisie et ce que vous avez marqué ma permis de ne pas le faire et surtout de prevenir les autres éleves de ma classe de terminale S.

Il est vrai que c’était notre premiere dissertation et j’avais entre guillemets beaucoup de choses a dire sans savoir ni par quoi commencer ni quoi garder et quoi ne pas écrire donc j’ai fait des recherches sur internet et je suis fiere et heureuse de l’avoir fait serieusement afin de tombé sur ce site.

merci encore a vous de m’avoir mise en garde!!