Si un sujet exige qu’on définisse ce qu’est la croyance, il faut résister à l’envie qu’on peut avoir de la réduire à une seule de ses dimensions, car de tous les concepts qu’on peut croiser en philosophie, il est probable que ce soit un de ceux qui puisse, légitimement, recevoir des définitions diverses, dont certaines semblent être, entre elles, incompatibles.

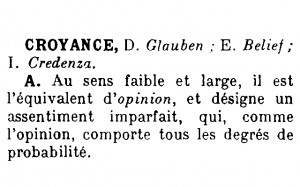

Si on s’appuie sur un des dictionnaires qui, en philosophie, font foi, le Lalande, on se trouve devant la distinction suivante :

Il ne faudrait pas que le traitement d’un sujet portant sur la croyance s’en tienne à cette seule dimension, parce que si telle était l’intention des concepteurs du sujet, c’est l’opinion qui serait évoquée dans l’intitulé. Cependant, il est toujours intéressant de s’arrêter un instant (comme point de départ souvent) sur cette acception du mot croyance, afin justement d’en distinguer les formes plus élevées. Cela impose qu’on puisse définir correctement l’opinion, et qu’on ait en tête qu’il ne s’agit que d’une forme de jugement qui n’est tenue que pour des raisons dont on ne peut pas rendre compte; pris au sens où Socrate la critiquait, c’est un jugement effectué à propos d’un objet qu’en fait, on ne connait pas. Cette dimension de la croyance doit être envisagée de façon critique, puisqu’elle ne peut constituer ni un fondement, ni un aboutissement pour le jugement. Elle ne peut pas non plus servir d’appui pour une action sûre d’elle, puisqu’elle n’est que l’apparence de la solidité. Celui qui agirait en fonction d’une telle croyance, en la prenant au sérieux et sans aucun recul, celui qui, même, refuserait toute forme de recul vis à vis de cette croyance, adopterait une attitude bornée que rien de semblerait pouvoir nuancer.

Il n’est pas exclu que, parfois, on puisse confondre les formes les plus élevées de croyance avec ce qui, en réalité, en constitue le degré le plus fragile.

En ce second sens, la croyance, même si elle ne peut pas atteindre le statut de connaissance, puisqu’elle ne peut donner la justification du jugement qu’elle porte, acquiert cependant une certaine légitimité. S’appuyant sur le témoignage d’autrui, cette définition est d’inspiration kantienne : on a déjà étudié dans ces colonnes (et en cours), ce passage de la Logique, de Kant, au cours duquel il légitime le recours à l’autorité d’autrui lorsqu’il s’agit de connaissances reposant sur l’expérience. Puisque, en effet, on ne peut faire soi même l’expérience de tout (on ne peut pas faire l’expérience du passé, par exemple), il est bien nécessaire de se fier à autrui pour établir ce type de connaissance. Comme le précise cette définition, la valeur du jugement est alors nuancée : il ne s’établit pas sur la démonstration de ce qui est affirmé, mais sur l’impossibilité de remonter jusqu’à cette démonstration. Tout repose alors sur la façon dont ce « crédit » (dont on comprend donc que la racine étymologique est la même que celle sur laquelle a poussé le mot « croire » (ce qui explique que celui qui accorde trop de crédit à autrui soit appelé « crédule ») est accordé à une source de connaissance que nous ne maîtrisons pas pleinement. A strictement parler, en milieu scolaire, l’élève croit ce que dit le maître. Mais le maître doit lui même être conscient du caractère fragile d’une telle édification de la connaissance, et se doit de doter l’élève des outils nécessaires au dépassement de la simple croyance en ces jugements, qui lui permettront d’atteindre une véritable connaissance.

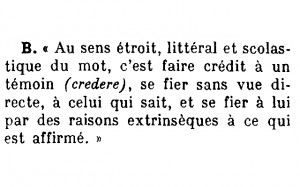

Le Lalande entame ensuite une distinction fondée sur la pensée de Kant :

On s’approche ici d’une définition qui s’approche beaucoup plus de l’expérience vécue lorsque nous croyons. Après tout, le paradoxe de la croyance, c’est que finalement, lorsque nous croyons, nous ne définirions pas ce en quoi nous croyons comme une « croyance ». Il s’agit au contraire d’un jugement fort, affirmé, que nous présentons comme ce à quoi nous adhérons. Quelqu’un d’étranger à notre propre croyance pourrait dire que nous devrions douter de ces jugements que nous proférons, mais envisagé depuis l’intérieur, ce en quoi nous croyons se présente comme ce dont nous ne doutons pas. Sinon, nous n’y croirions pas. On verra dans l’émission de radio suivante, dans laquelle Jacques Bouveresse revient sur ses jeunes années, qui le conduisirent à émettre l’éventualité d’une vie religieuse, éventualité dont il s’est finalement détourné, que si on ne croit plus suffisamment, alors c’est qu’on ne croit plus du tout.

Dans cette partie de la définition, et toujours sous l’égide de Kant, on distingue deux sources possibles d’une telle assurance : la première est une raison pratique, on peut avoir besoin de croire. On trouve quelque chose de semblable chez Descartes : si l’action devait être en permanence accompagnée du doute quant à sa propre pertinence, alors on n’agirait plus du tout. Quand on agit, il faut être décidé, et ferme. Or, comme il est impossible d’aboutir, en tout point, à une certitude absolue, il nous faut souvent agir comme si on disposait d’une telle certitude. C’est là un espace ouvert à la croyance, qui ne peut pas prétendre, ici, à une légitimité intellectuelle totale (si on avait le temps d’y réfléchir, on la remettrait en question) mais qui tire sa valeur des conditions réelles dans lesquelles s’effectue l’action humaine. La seconde est aussi une raison pratique, mais en un sens plus profond puisque « pratique », en philosophie est souvent utilisé au sens de « morale ». La fin de cette partie de la définition est importante, mais réclame un éclaircissement : un postulat est un élément du jugement qui est nécessaire pour effectuer une démonstration, mais qui ne peut pas faire, lui même, l’objet d’une démonstration. Au coeur de la morale se trouve un paradoxe qui réclame de recourir à trois postulats : l’existence de Dieu, qui garantit elle-même la possibilité de l’immortalité de l’âme et la liberté, qui est la condition même de l’action morale (on ne fait le bien que s’il est possible de ne pas le faire, et on n’est véritablement libre que si on agit moralement, puisqu’on n’agit alors que pour le bien, c’est à dire en dehors de toute autre détermination, par pure volonté de faire le bien, toute autre raison de faire le bien empêchant, finalement, de le faire). Aucun de ces postulats ne peut faire l’objet d’une démonstration. Pourtant, chacun d’entre eux est, pour Kant, nécessaire à qui veut établir un jugement moral. Dès lors, comme le précise cette partie de la définition du Lalande, le fondement d’un tel jugement est extérieur au contenu même du jugement, mais c’est un fondement nécessaire, sans lequel le jugement ne tient plus. On peut dès lors considérer ces postulats comme faisant l’objet d’une croyance pratiquement légitime (comprenez cette expression à la lumière de ce qu’on a indiqué, quelques lignes plus tôt, à propos du sens du mot « pratique » en philosophie, et non pas au sens de « presque légitime », même si en fait, cette acception serait recevable aussi).

Sur la base de telles distinctions, dont on comprendra qu’elles ne légitiment pleinement que les sens B, et C, on peut commencer à méditer les sujets dont la croyance est l’objet principal. A titre d’approfondissement, on propose ce dialogue entre Jacques Bouveresse et Sylvain Bourmeau, diffusé sur l’antenne de France Culture, le 6 février 2007, dans le cadre de l’émission La Suite dans les idées. On s’y confronte à cette question simple dans sa formulation : Peut-on ne pas croire ? dont on devine qu’elle réclame quelques précautions si on veut la traiter avec toutes les nuances qu’elle réclame. On verra comment prendre la croyance au sérieux est la condition nécessaire pour s’en éloigner. On y constatera aussi qu’inversement, et logiquement, une adhésion sans faille à la croyance réclame de prendre celle ci à la légère.

[media id=58 width=320 height=240]