Suite de l’article précédent, que je publie de nouveau, qui constitue ce que pourrait être une seconde partie très très étendue du commentaire du texte de Freud que nous avons expliqué linéairement dans l’article précédent. Je l’ai utilisé comme prétexte à une exploration des perspectives qu’ouvre la psychanalyse, tant en la poursuivant dans sa propre direction, et parfois sur des territoires qu’elle n’aurait peut être pas supposé parcourir, qu’en s’y opposant. Car les raisons d’être sceptique envers la théorie freudienne ne manquent pas. C’est l’occasion de pousser plus loin l’analyse du moi, en rompant peut être pour de bon avec la nécessité de son unité (que Freud sauvait, puisque c’est le psychisme qu’il rompt), mais aussi de faire un petite incursion en épistémologie, en se demandant si on peut accorder à la psychanalyse le statut de science.

On l’a vu, le texte de Freud propose une rupture. Du moins est-ce ainsi qu’il se présente. On l’a vu aussi, cette rupture s’appuie sur un discours qui est de type scientifique, ce qui lui permet de bâtir, finalement, une nouvelle manière de décrire ce qu’est un être humain et d’expliquer selon quels principes se déroule son histoire. Reste que si la proposition semble nouvelle, il nous faut déterminer en quoi consiste cette nouveauté, examiner ce sur quoi elle s’appuie, et s’interroger sur les conséquences qu’elle peut avoir sur la définition même de l’être humain.

On l’a vu, le texte de Freud propose une rupture. Du moins est-ce ainsi qu’il se présente. On l’a vu aussi, cette rupture s’appuie sur un discours qui est de type scientifique, ce qui lui permet de bâtir, finalement, une nouvelle manière de décrire ce qu’est un être humain et d’expliquer selon quels principes se déroule son histoire. Reste que si la proposition semble nouvelle, il nous faut déterminer en quoi consiste cette nouveauté, examiner ce sur quoi elle s’appuie, et s’interroger sur les conséquences qu’elle peut avoir sur la définition même de l’être humain.

Le premier point sur lequel ce texte pose question, c’est la remise en question de la norme sociale qui générait les névroses. La société européenne de la fin du dix-neuvième siècle contraint les femmes de telle manière qu’elles sombrent en grand nombre dans cette attitude inquiétante qu’est l’hystérie. Freud a donné à cette hystérie le nom de névrose et il a montré quel est son mécanisme. Il montre aussi comment on peut espérer échapper à la névrose en évitant de provoquer le refoulement. Sur ce point, on peut confirmer que Freud constitue effectivement une rupture avec les conceptions précédentes du psychisme. Mais on peut dès lors s’étonner de le voir finalement viser le même objectif que l’éducation traditionnelle qu’il fustige : il s’agit toujours d’atteindre la « normalité exigée ». Autrement dit, si Freud se démarque de cette éducation traditionnelle, c’est sur le terrain des moyens, et non pas celui des objectifs poursuivis. Pour lui comme pour la société bourgeoise traditionnelle il s’agit d’obtenir des individus intégrés socialement, ce qui signifie ici des individus qui soient conformes aux normes de la société occidentale. L’enseignement de la psychanalyse permet simplement de parvenir plus astucieusement à ce résultat. Mais il ne s’agit pas d’intégrer à la société des individus porteurs d’énergies spécifiques libérées, mais bel et bien de continuer à assimiler des individus en les normalisant. Ce qui est en question ici encore, c’est la valeur de nos pulsions. Freud est d’accord avec ceux qu’il combat : on ne peut pas les laisser s’exprimer telles qu’elles. Il faut les socialiser en les mettant au service de la communauté humaine. Mais pourquoi considérer ainsi l’inconscient comme une sorte de zone dégradée de nous même, une banlieue de l’âme dans laquelle on reléguerait tout ce qu’on ne veut pas voir dans le centre ville officiel ? Finalement, ce qui est en cause dans la névrose, est-ce l’individu, ou la société ? On a bien voulu, pendant des siècles, considérer les femmes comme des créatures fragiles, leur faisant l’honneur de leur décerner l’exclusivité de l’hystérie. Mais finalement, il apparaît clairement que si les femmes de la fin du dix-neuvième siècle n’avaient pas vécu dans une société qui avait décidé pour elles ce qu’elles devaient devenir, auraient elles développé de telles névroses ? Et aujourd’hui, ne voit on pas exactement les mêmes symptômes apparaître chez tous ceux dont les sociétés actuelles ont décidé qu’ils étaient marginaux, déviants ou asociaux ? On peut dès lors se demander si viser l’individu est la bonne méthode pour parvenir à libérer l’homme de la névrose. Ne vaudrait il pas mieux modifier la société à laquelle ces individus ont manifestement tant de mal à s’accorder ?

Gilles Deleuze va particulièrement interroger la psychanalyse, précisément sur ce terrain. Finalement, quel modèle de l’être humain la psychanalyse propose t-elle ? Celle d’un individu qui doit conserver son unité malgré les tensions qui l’habitent. Dès lors l’inconscient est toujours interprété comme un risque potentiel de scission d’avec soi-même. Or Gilles Deleuze, en réfléchissant à ce qu’est le désir, va redéfinir l’inconscient comme étant, au contraire, la source de nos multiplicités. On trouve cela exprimé par lui-même lors des cours qu’il donnait à Vincennes :

Gilles Deleuze va particulièrement interroger la psychanalyse, précisément sur ce terrain. Finalement, quel modèle de l’être humain la psychanalyse propose t-elle ? Celle d’un individu qui doit conserver son unité malgré les tensions qui l’habitent. Dès lors l’inconscient est toujours interprété comme un risque potentiel de scission d’avec soi-même. Or Gilles Deleuze, en réfléchissant à ce qu’est le désir, va redéfinir l’inconscient comme étant, au contraire, la source de nos multiplicités. On trouve cela exprimé par lui-même lors des cours qu’il donnait à Vincennes :

« L’inconscient, c’est l’art des multiplicités, c’est une façon de dire que la psychanalyse ne comprend rien à rien puisqu’elle a toujours traité l’inconscient du point de vue d’un art des unités : le père, la mère, la castration. Chaque fois que les psychanalystes se trouvent devant des multiplicités, on l’a vu à propos de l’homme aux loups, il s’agit de nier qu’il y a des multiplicités.» (tel que retranscrit sur le site webdeleuze.com)

On peut alors reprocher à la psychanalyse de proposer finalement un appui scientifique à ce qui n’avait été jusque là qu’une intuition : l’individu doit simultanément être unifié et assimilé. Tout ce qui apparaîtrait comme un désordre par rapport à cette double fidélité devrait être soigné et remis en ordre. Or la sublimation est bien une manière d’être futé avec ce processus, de ne pas obtenir l’unité par la violence, mais par un subtil détournement de pulsion. Mais dans le fond cela ne change rien : il s’agit toujours d’orthopédie des comportements, là où on pourrait au contraire espérer voir les manières de vivre se créer, les désirs se multiplier. Présenter la psychanalyse comme essentiellement libératrice, ce que sous-entend ce texte, parait donc discutable.

Si on pousse notre logique un peu plus loin, on peut même voir dans la psychanalyse une discipline qui pourrait tout à fait devenir le bras discrètement armé des pires entreprises de normalisation que l’humanité ait pu connaître. Après tout, s’il s’agit de permettre aux individus d’être assimilés par la société occidentale, il est plus efficace d’obtenir cette assimilation en douceur, elle n’en paraîtra que plus naturelle et libératrice. Herbert Marcuse, dans Eros et civilisation mène précisément cette analyse :

On le voit, en matière de libération des individus et de proposition de construction personnelle, la psychanalyse n’est pas sans ambiguïté. Et la sublimation peut tout à fait être envisagée comme un moyen de parvenir à abdiquer ses propres spécificités face aux normes sociales. Freud le reconnaîtra d’ailleurs dans un autre ouvrage, intitulé Malaise dans la civilisation :

Et Freud poursuivait quelques pages plus loin : « Si la civilisation impose d’aussi lourds sacrifices, non seulement à la sexualité mais encore à l’agressivité, nous comprenons mieux qu’il soit si difficile à l’homme d’y trouver son bonheur. En ce sens, l’homme primitif avait en fait la part belle puisqu’il ne connaissait aucune restriction à ses instincts. En revanche, sa certitude de jouir longtemps d’un tel bonheur était très minime. L’homme civilisé a fait l’échange d’une part de bonheur possible contre une part de sécurité. »

On peut donc l’affirmer : le texte que nous avons étudié demande à être énormément nuancé : s’il se présente comme une ouverture enthousiasmante, on cerne bien qu’il n’est qu’une manière d’ouvrir différemment la même porte, qui débouche sur la même vie sociale, et finalement une même conception de ce qui constitue l’inconscient comme non souhaitable, pervers. C’est précisément cette conception de l’inconscient que l’on peut remettre en question ici. (NB : pour plus d’approfondissement sur ce point, je vous renvoie vers cette page, http://www.lipsheim.org/deleuze.htm qui creuse un peu cette critique de la psychanalyse telle que Gilles Deleuze la menait. Juste une mise en bouche (ou une mise en neurone) avec ces quelques phrases :

« La psychanalyse a eu le mérite de montrer l’existence, de découvrir l’inconscient, mais pour le brider, le réduire à une image dégradée : sexualité, papa-maman, manque/besoin du phallus etc. L’inconscient de Freud se résume à une production de symboles que l’interprétation psychanalytique ramène toujours à la famille et à la sexualité comme » un sale petit secret familial « . Or, réduire l’inconscient c’est nous castrer, car l’inconscient c’est un peu notre boîte à idée ou plutôt notre coffre à désir. »

Cette critique est sans doute l’axe le plus intéressant à creuser, mais ce n’est cependant pas le seul.

En effet, on l’a vu, si Freud peut être aussi affirmatif dans ce texte, c’est parce qu’il conçoit ses recherches comme ayant une valeur scientifique. Les expressions utilisées dans le texte sont sans équivoque sur ce point. Or précisément, le statut scientifique de la psychanalyse pose question. Pour saisir en quoi cela pose problème, il faut tout d’abord saisir ce qu’est une science. On pourra ensuite évaluer dans quelle mesure la psychanalyse peut prétendre à cette appellation. On parle de science dès l’instant où on produit un discours rationnel sur le monde. Le discours scientifique a ceci de particulier qu’il s’oppose à la simple opinion, qui elle, affirme mais sans pouvoir démontrer. Si on met de côté les mathématiques, qui sont une science hypothético-déductive, les sciences assoient leur crédibilité sur le fait qu’elles peuvent mettre en œuvre des expérimentations visant à vérifier leurs hypothèses. Jusque là on peut se dire que la psychanalyse correspond en gros à ces critères.

Mais, et c’est là que ça devient vraiment intéressant pour notre réflexion, cette phase d’expérimentation se fait selon un principe un peu inattendu : on pense communément qu’un scientifique passe son temps à mettre en place des expériences visant à démontrer que son hypothèse est juste ; en fait c’est exactement le contraire qui a lieu : les scientifiques utilisent les expériences pour mettre à l’épreuve leurs hypothèse et voir si elles résistent à ces attaques. Donc, au lieu de vérifier les hypothèses, l’expérimentation a pour véritable fonction de les falsifier. C’est Kark Popper qui va le mieux mettre en évidence ces principes dans les lignes qui suivent :

« La connaissance, et la connaissance scientifique tout particulièrement, progresse grâce à des anticipations non justifiées (et impossibles à justifier), elle devine, elle essaie des solutions, elle forme des conjectures. Celles-ci sont soumises au contrôle de la critique, c’est-à-dire des tentatives de réfutation qui comportent des tests d’une capacité critique élevée. Elles peuvent survivre à ces tests mais ne sauraient être justifiées de manière positive : il n’est pas possible d’établir avec certitude qu’elles sont vraies, ni même qu’elles sont « probables » (au sens que confère à ce terme le calcul des probabilités). La critique de nos conjectures est déterminante : en faisant apparaître nos erreurs, elle nous fait comprendre les difficultés inhérentes au problème que nous tentons de résoudre. C’est ainsi que nous acquérons une meilleure connaissance de ce problème et qu’il nous devient possible de proposer des solutions plus concertées : la réfutation d’une théorie — c’est-à-dire de toute tentative sérieuse afin de résoudre le problème posé — constitue toujours à elle seule un progrès qui nous fait approcher de la vérité. Et c’est en ce sens que nos erreurs peuvent être instructives.

« La connaissance, et la connaissance scientifique tout particulièrement, progresse grâce à des anticipations non justifiées (et impossibles à justifier), elle devine, elle essaie des solutions, elle forme des conjectures. Celles-ci sont soumises au contrôle de la critique, c’est-à-dire des tentatives de réfutation qui comportent des tests d’une capacité critique élevée. Elles peuvent survivre à ces tests mais ne sauraient être justifiées de manière positive : il n’est pas possible d’établir avec certitude qu’elles sont vraies, ni même qu’elles sont « probables » (au sens que confère à ce terme le calcul des probabilités). La critique de nos conjectures est déterminante : en faisant apparaître nos erreurs, elle nous fait comprendre les difficultés inhérentes au problème que nous tentons de résoudre. C’est ainsi que nous acquérons une meilleure connaissance de ce problème et qu’il nous devient possible de proposer des solutions plus concertées : la réfutation d’une théorie — c’est-à-dire de toute tentative sérieuse afin de résoudre le problème posé — constitue toujours à elle seule un progrès qui nous fait approcher de la vérité. Et c’est en ce sens que nos erreurs peuvent être instructives.

A mesure que nous tirons des enseignements de nos erreurs, notre connaissance se développe, même s’il peut se faire que jamais nous ne connaissions, c’est-à-dire n’ayons de connaissance certaine. Puisque notre connaissance est susceptible de s’accroître, il n’y a là aucune raison de désespérer de la raison. Et puisque nous ne saurions jamais avoir de certitude, rien n’autorise à se prévaloir en ces matières d’une quelconque autorité, à tirer vanité de ce savoir ni à faire preuve, à son propos, de présomption.

Celles de nos théories qui se révèlent opposer une résistance élevée à la critique et qui paraissent, à un moment donné, offrir de meilleures approximations de la vérité que les autres théories dont nous disposons, peuvent, assorties des protocoles de leurs tests, être définies comme « la science » de l’époque considérée. Comme aucune d’entre elles ne saurait recevoir de justification positive, c’est essentiellement leur caractère critique et le progrès qu’elles permettent — le fait que nous pouvons discuter leur prétention à mieux résoudre les problèmes que ne le font les théories concurrentes — qui constituent la rationalité de la science. »

Karl Popper, Conjectures et réfutations : la croissance du savoir scientifique (1963), trad. M.-I. et M. B. de Launay, Payot, 1985, Avant-propos, pp. 9 sq.

C’est ici que se pose un gros problème concernant la psychanalyse. Si comme le mentionne Freud dans le texte qui nous a occupés, cette discipline procède bien par observation, elle ne peut en revanche effectuer aucune mise à l’épreuve de ses propres théories, qui se trouvent dès lors être irréfutables. Or on l’a vu, le propre d’une véritable théorie scientifique est de pouvoir être attaquée par l’expérimentation. En ce sens, on ne peut que conclure au caractère non scientifique de la psychanalyse. De plus, si Freud décrit le psychisme comme un système déterminé par des lois de fonctionnement, l’évidence est qu’il est impossible de maîtriser suffisamment ces processus pour qu’on puisse en tirer des lois universelles. Dès lors, nous sommes confrontés à un système d’interprétations qui permet de reformuler des symptômes névrotiques. Mais la science, quand il s’agit de sciences physiques par exemple, ne se contente pas d’interpréter. Elle met ensuite ces interprétations à l’épreuve grâce au recours à l’expérience. Dans le cas de la thèse psychanalytique cette mise à l’épreuve n’est pas possible, dans la mesure où, par définition, l’inconscient n’est pas observable, ce qui interdit de mener sur lui de quelconques expérimentations. C’est la raison pour laquelle Karl Popper va s’attaquer plus frontalement à la psychanalyse, pour remettre en question ses prétentions scientifiques :

En somme, on peut admettre que la psychanalyse cherche et produit du sens là où auparavant on ne discernait justement que de l’absurde. On peut aussi admettre que ce sens rompt avec le surnaturel et avec l’indifférence avec lesquels on traitait les crises d’hystérie. Mais ce n’est pas pour autant que ce discours nouveau peut affirmer avec certitude être juste. Les patients « guéris » ne prouvent rien. Après tout, les exorcismes parvenaient eux aussi, parfois, à « guérir » des soit disant possédés. Comme le dit Karl Popper, une preuve confirmant la théorie ne prouve rien. Or on peut considérer qu’étant donnée la nature de la psychanalyse, aucune expérimentation ne viendra jamais infirmer ses thèses.

Pour autant, la psychanalyse consiste bel et bien à insuffler dans l’homme une bonne dose de déterminisme. En effet, on l’a vu plus haut, le psychisme est présenté comme un mécanisme, une sorte de machine pneumatique dans laquelle des énergies sont canalisées, des tensions tentent de s’équilibrer, des soupapes laissent sortir les excès de pression. Or, si ce n’est pas la première tentative de mettre en place une théorie expliquant les déterminismes à l’œuvre au sein même du psychisme humain, la psychanalyse va néanmoins constituer l’explication dominante de ce genre de phénomène, sans doute parce que justement elle ne se préoccupe pas de physiologie. On retrouve là l’argument évoqué précédemment : cette théorie est meilleure que les autres parce qu’on ne pas la mettre expérimentalement en défaut. Mais ce déterminisme installé au cœur de l’homme va poser problème à certains philosophes.

Le principal pourfendeur de la psychanalyse, sur ce terrain, va être Jean Paul Sartre. A bien y réfléchir, ce n’est pas étonnant : On sait que Sartre place au centre de l’homme la liberté, qui constitue la condition humaine à proprement parler. Le texte le plus accessible pour saisir cela est « L’existentialisme est un humanisme », qui permet d’aborder cette idée que nous sommes « condamnés à être libres », quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous vivons. Le point important ici est que Sartre affirme simplement que nous ne sommes que la somme de nos actes, et nos actes, si nous les faisons, c’est que nous les voulons. Autrement dit, la volonté est au centre de ce que nous sommes. Ce que nous sommes devenus, nous l’avons voulu, que cette idée nous plaise ou non. Dès lors, tout discours qui consisterait à se décharger de sa propre responsabilité pour la transférer sur un quelconque déterminisme expliquant pourquoi « je suis devenu comme cela, malgré moi » relève pour Sartre de la plus simple mauvaise foi. Sartre va exprimer cette idée à travers une formule qui demeurera célèbre : pour l’homme, « l’existence précède l’essence ». Notons le caractère paradoxal d’une telle affirmation : l’homme serait celui qui se fait avant d’avoir une quelconque définition. C’est bien entendu absolument spécifique à l’homme, car tout autre objet a une définition qui lui pré existe et qui le fait exister. L’homme ne dispose pas d’une définition préalable à laquelle il serait censé correspondre. Par conséquent, il peut être tout ce qu’il veut, pour peu qu’il le décide. La conséquence de cela, à l’inverse, c’est que tout ce qu’il est, il l’a finalement voulu. Il ne peut recourir à aucune excuse extérieure.

Le principal pourfendeur de la psychanalyse, sur ce terrain, va être Jean Paul Sartre. A bien y réfléchir, ce n’est pas étonnant : On sait que Sartre place au centre de l’homme la liberté, qui constitue la condition humaine à proprement parler. Le texte le plus accessible pour saisir cela est « L’existentialisme est un humanisme », qui permet d’aborder cette idée que nous sommes « condamnés à être libres », quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous vivons. Le point important ici est que Sartre affirme simplement que nous ne sommes que la somme de nos actes, et nos actes, si nous les faisons, c’est que nous les voulons. Autrement dit, la volonté est au centre de ce que nous sommes. Ce que nous sommes devenus, nous l’avons voulu, que cette idée nous plaise ou non. Dès lors, tout discours qui consisterait à se décharger de sa propre responsabilité pour la transférer sur un quelconque déterminisme expliquant pourquoi « je suis devenu comme cela, malgré moi » relève pour Sartre de la plus simple mauvaise foi. Sartre va exprimer cette idée à travers une formule qui demeurera célèbre : pour l’homme, « l’existence précède l’essence ». Notons le caractère paradoxal d’une telle affirmation : l’homme serait celui qui se fait avant d’avoir une quelconque définition. C’est bien entendu absolument spécifique à l’homme, car tout autre objet a une définition qui lui pré existe et qui le fait exister. L’homme ne dispose pas d’une définition préalable à laquelle il serait censé correspondre. Par conséquent, il peut être tout ce qu’il veut, pour peu qu’il le décide. La conséquence de cela, à l’inverse, c’est que tout ce qu’il est, il l’a finalement voulu. Il ne peut recourir à aucune excuse extérieure.

On devine déjà en quoi cette pensée va être incompatible avec la psychanalyse. D’un côté Sartre nous dit que l’homme n’est que ce qu’il se fait, de l’autre, Freud décrit l’homme comme « agi » par des pulsions refoulées qui le mettent en mouvement. Les deux théories ne que s’opposer frontalement. On trouve dans L’Existentialisme est un humanisme une remise en question claire du pouvoir qu’auraient les énergies inconscientes sur nos comportements :

« L’existentialiste, au contraire, pense qu’il est très gênant que Dieu n’existe pas, car avec lui disparaît toute possibilité de trouver des valeurs dans un ciel intelligible; il ne peut plus y avoir de bien a priori, puisqu’il n’y a pas de conscience infinie et parfaite pour le penser; il n’est écrit nulle part que le bien existe, qu’il faut être honnête, qu’il ne faut pas mentir, puisque précisément nous sommes sur un plan où il y a seulement des hommes. Dostoïevski avait écrit : “Si Dieu n’existait pas, tout serait permis.” C’est là le point de départ de l’existentialisme. En effet, tout est permis si Dieu n’existe pas, et par conséquent l’homme est délaissé, parce qu’il ne trouve ni en lui, ni hors de lui une possibilité de s’accrocher. Il ne trouve d’abord pas d’excuses. Si, en effet, l’existence précède l’essence, on ne pourra jamais expliquer par référence à une nature humaine donnée et figée; autrement dit, il n’y a pas de déterminisme, l’homme est libre, l’homme est liberté. Si, d’autre part, Dieu n’existe pas, nous ne trouvons pas en face de nous des valeurs ou des ordres qui légitimeront notre conduite. Ainsi, nous n’avons ni derrière nous, ni devant nous, dans le domaine numineux des valeurs, des justifications ou des excuses. Nous sommes seuls, sans excuses. C’est ce que j’exprimerai en disant que l’homme est condamné à être libre. Condamné, parce qu’il ne s’est pas créé lui-même, et par ailleurs cependant libre, parce qu’une fois jeté dans le monde, il est responsable de tout ce qu’il fait. L’existentialiste ne croit pas à la puissance de la passion. Il ne pensera jamais qu’une belle passion est un torrent dévastateur qui conduit fatalement l’homme à certains actes, et qui, par conséquent, est une excuse. Il pense que l’homme est responsable de sa passion. »

Ce qui nous intéresse ici, c’est la référence que Sartre fait à la notion de « passion ». Etymologiquement, le passionné est celui qui souffre (du latin « patior », qui signifie souffrir). Le passionné est aussi celui qui subit sa propre action sans, théoriquement, pouvoir la maîtriser. Or c’est bien là que Sartre est en désaccord : il le dit clairement, même en situation passionnelle, il est toujours possible de prendre le dessus. En dernier ressort c’est donc bel et bien la volonté qui décide de nos actes, quels qu’ils soient.

Sartre, dans L’Etre et le néant va pousser plus loin encore la critique de cette conception de l’inconscient comme source de nos dysfonctionnements. Pour Freud, on l’a vu, tout ce processus a lieu à partir du refoulement. Or pour Sartre, le refoulement est en lui-même un processus qui relève simplement de la mauvaise foi :

« Si en effet nous repoussons le langage et la mythologie chosiste de la psychanalyse nous nous apercevons que la censure, pour appliquer son activité avec discernement, doit connaître ce qu’elle refoule. Si nous renonçons en effet à toutes les métaphores représentant le refoulement comme un choc de forces aveugles, force est bien d’admettre que la censure doit choisir et, pour choisir, se représenter. D’où viendrait, autrement, qu’elle laisse passer les impulsions sexuelles licites, qu’elle tolère que les besoins (faim, soif, sommeil) s’expriment dans la claire conscience? Et comment expliquer qu’elle peut relâcher sa surveillance, qu’elle peut même être trom¬pée par les déguisements de l’instinct? Mais il ne suffit pas qu’elle discerne les tendances maudites, il faut encore qu’elle les saisisse comme à refouler, ce qui implique chez elle à tout le moins une représentation de sa propre activité. En un mot, comment la censure discernerait-elle les impulsions refoulables sans avoir conscience de les discerner? Peut-on concevoir un savoir qui serait ignorance de soi? Savoir, c’est savoir qu’on sait, disait Alain. Disons plutôt: tout savoir est conscience de savoir. Ainsi les résistances du malade impliquent au niveau de la censure une représentation du refoulé en tant que tel, une compréhension du but vers quoi tendent les questions du psychanalyste et un acte de liaison synthétique par lequel elle compare la vérité du complexe refoulé à l’hypothèse psychanalytique qui le vise. Et ces différentes opérations à leur tour impliquent que la censure est consciente (de) soi. Mais de quel type peut être la conscience (de) soi de la censure? Il faut qu’elle soit conscience (d’)être conscience de la tendance à refouler, mais précisément pour n’en être pas conscience. Qu’est-ce à dire sinon que la censure doit être de mauvaise foi? La psychanalyse ne nous a rien fait gagner puisque, pour supprimer la mauvaise foi, elle a établi entre l’inconscient et la conscience une conscience autonome et de mauvaise foi. »

L’Être et le Néant (943), Tel, Gallimard, p. 88.

On le voit ici très clairement : l’hypothèse de l’inconscient telle que la formule Freud n’est, pour Sartre, pas tenable sans affirmer qu’au moment du refoulement on sait ce qu’on tente d’oublier.

On pourrait croire que ce n’est finalement qu’une question technique, un débat de spécialiste. Mais en fait les enjeux de ce problème sont plus importants qu’on ne pourrait le penser. En effet, derrière le déterminisme psychanalytique se cache en fait la possibilité de dédouaner les hommes de la responsabilité de leurs propres actes : si on affirme qu’il y a en nous des mobiles dont nous ne sommes pas conscients et qui nous amènent à effectuer certaines actions en dehors des décisions de notre volonté, alors on peut considérer que l’on n’est pas responsable de ces actes là. Dès lors, on peut voir dans la psychanalyse une théorie qui remet en question ce qui fait la spécificité de l’homme dans la nature, qui n’est finalement pas son aptitude technique (même si elle est chez lui particulièrement développée), mais le fait qu’il soit responsable de ses actes. Autrement dit, si l’homme est un être à part dans l’univers, c’est bien parce que, jusqu’à preuve du contraire, il est le seul à décider de ses propres actes, autrement dit à en porter la responsabilité. Et ce n’est possible, justement, que parce qu’il est libre. La psychanalyse n’est pas compatible avec cette conception de l’homme, et c’est la raison de fond pour laquelle Jean-Paul Sartre ne pouvait que combattre et réfuter les thèses de Freud.

Ainsi, finalement, ce n’est pas sur les limites épistémologiques que la proposition de Freud pose le plus problème. Si on veut être pragmatique, on ne peut que convenir de l’amélioration pédagogique qui consiste à proposer une éducation qui perde en sévérité. Mais on l’a vu, on peut craindre que cela se fasse au prix d’un accroissement du pouvoir discret que le monde éducatif peut avoir sur les individus. Comment évaluer alors cette proposition nouvelle qu’est, au vingtième siècle, la psychanalyse ? Elle offre l’indéniable avantage d’être un discours sur ce dont, auparavant, on ne parlait pas, soit parce que cela relevait de la malédiction, soit parce qu’on n’y voyait que de la simulation. Et en libérant la parole, on fera le premier pas vers une forme de libération des énergies pulsionnelles. Sur ce point, Elisabeth Roudinesco résume bien, dans son documentaire sur Freud et la naissance de la psychanalyse, quel est l’apport de cette discipline nouvelle :

Ainsi, finalement, ce n’est pas sur les limites épistémologiques que la proposition de Freud pose le plus problème. Si on veut être pragmatique, on ne peut que convenir de l’amélioration pédagogique qui consiste à proposer une éducation qui perde en sévérité. Mais on l’a vu, on peut craindre que cela se fasse au prix d’un accroissement du pouvoir discret que le monde éducatif peut avoir sur les individus. Comment évaluer alors cette proposition nouvelle qu’est, au vingtième siècle, la psychanalyse ? Elle offre l’indéniable avantage d’être un discours sur ce dont, auparavant, on ne parlait pas, soit parce que cela relevait de la malédiction, soit parce qu’on n’y voyait que de la simulation. Et en libérant la parole, on fera le premier pas vers une forme de libération des énergies pulsionnelles. Sur ce point, Elisabeth Roudinesco résume bien, dans son documentaire sur Freud et la naissance de la psychanalyse, quel est l’apport de cette discipline nouvelle :

« A partir de Charcot, Freud invente un lien nouveau entre hystérie et sexualité. L’hystérie; telle est la maladie dont Freud s’empare à l’orée du siècle pour avertir les hommes de leurs blessures originelles. La psychanalyse est une manière particulière de raconter l’angoisse, l’oubli, le souvenir, le temps, le déchirement. Avec l’invention de la psychanalyse, les troubles et les mouvements de la chair seront verbalisés, et deviendront un langage.«

C’est là le principal intérêt de cette discipline quand elle n’est pas détournée à d’autres fins : elle libère la parole et ce faisant elle fait tomber les tabous. Reste qu’il est illusoire de penser que la parole soit le seul barrage fait à la réalisation de soi-même, et l’individu n’est pas seul concerné par sa propre construction. Aussi verra t-on plus tard dans l’année que si l’on peut traiter de cette question de la gestion des pulsions dans le cadre feutré des cabinets de psychanalyse, il y a un moment où c’est sur le terrain politique que cette gestion se fait, non plus uniquement par la parole, mais bel et bien par l’action.

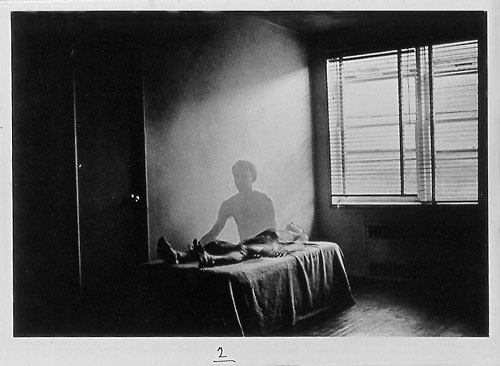

En dehors des portraits de philosophes, les illustrations sont des photographies de Duane Michals, photographe dont le travail tourne parfois autour de la question de l’identité. Michel Foucault, Renaud Camus se sont intéressé à ses travaux. Je ne puis que vous conseiller de vous procurer le « Photo Poche » qui lui est consacré :

En dehors des portraits de philosophes, les illustrations sont des photographies de Duane Michals, photographe dont le travail tourne parfois autour de la question de l’identité. Michel Foucault, Renaud Camus se sont intéressé à ses travaux. Je ne puis que vous conseiller de vous procurer le « Photo Poche » qui lui est consacré :