On va le préciser en préambule : il s’agira bien en quelque sorte de méthode, mais peut-être pas celle à laquelle vous vous attendez. Ce serait plutôt celle que vous attendez faute de voir qu’elle est déjà là.

Pour les trucs, les recettes, il y a d’autres articles.

Puisque nous avions évoqué en classe Husserl, la phénoménologie, le rapport singulier que cette nouvelle orientation de la pensée ouvrait avec le monde, cette tension en laquelle semblait consister la conscience, nous avions évoqué le fait que, peut être, une des formes dans lesquelles cette pensée pouvait s’accomplir serait à la frontière de la littérature (mais sans doute pourrait-on étendre cela à d’autres formes artistiques, telles que le cinéma; mais en cours, il s’agit d’essayer de mettre des mots sur les choses, et en l’occurrence, de se demander si, justement, il y a des « choses » sur lesquelles mettre des mots).

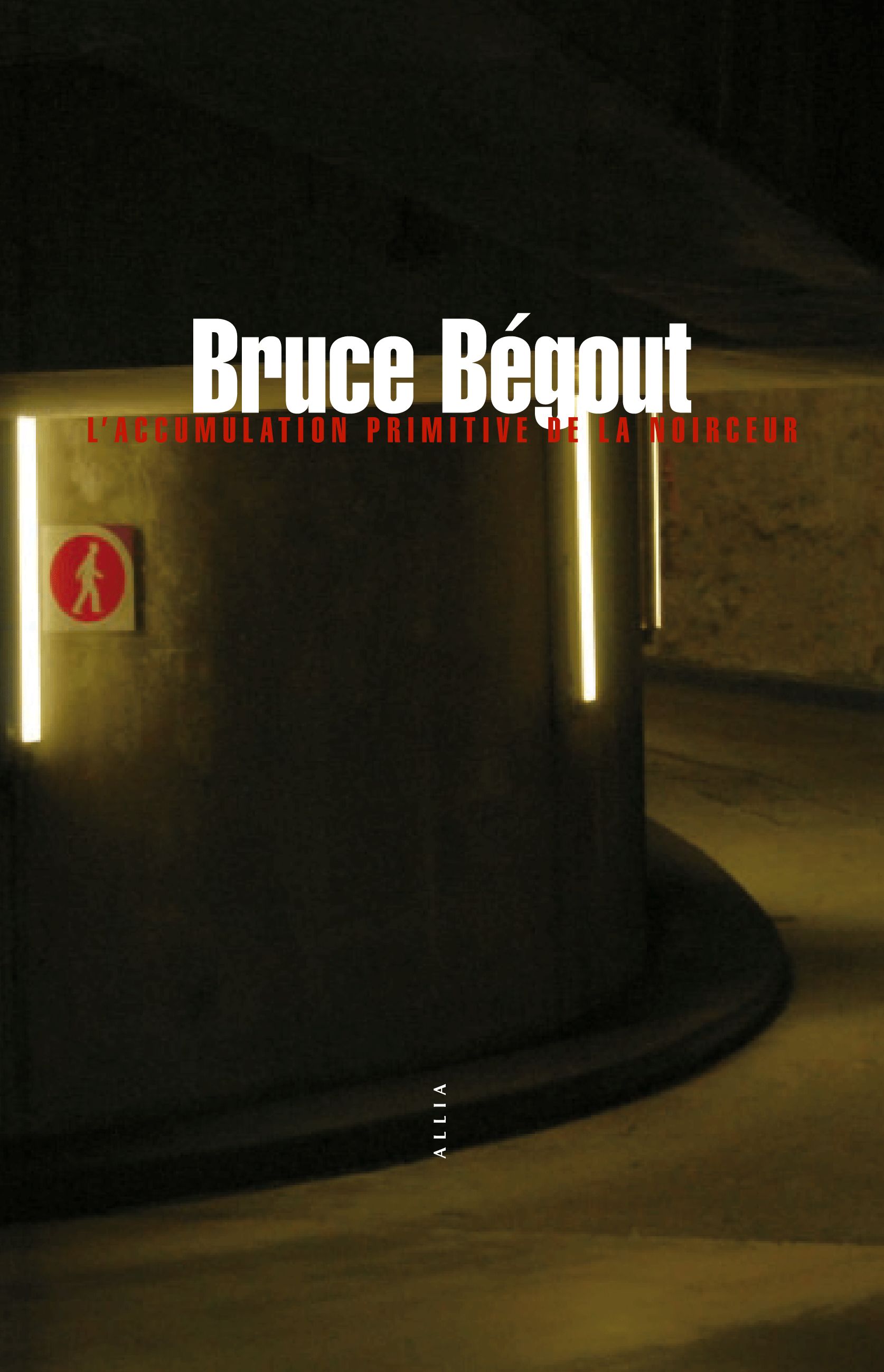

Et puisque je me promenais avec L’Accumulation primitive de la noirceur, de Bruce Bégout sous le bras, ou plutôt parce que ce livre me promène sous son bras ces derniers temps, j’émettais l’hypothèse selon laquelle, peut-être, cet ouvrage pourrait être construit selon ce principe. Je ne prenais en fait pas beaucoup de risques : Bégout est un spécialiste de Husserl, et il  semble impossible de séparer tout à fait ses écrits spécifiquement philosophiques de son oeuvre littéraire. Une telle scission n’aurait d’ailleurs aucun sens, particulièrement pour un penseur qui tente à ce point de penser le « sujet » dans la ligne de ce qui s’en est pensé jusqu’à l’épisode phénoménologique sans pour autant lui enlever son caractère singulier (parce que l’un des risques de la réflexion sur le sujet, c’est finalement de le nier en le diluant, on avait évoqué cela dès qu’on avait parlé du cogito cartésien, quand on s’était demandé si, quand Descartes écrit « je », il ne vaudrait pas mieux lire « on ». Dans les divers ouvrages de Bégout, c’est une seule et même personne qui écrit, et c’est une seule et même tension avec « le monde », c’est une même observation, et c’est cette même tentative de faire en sorte que cette observation tende à s’observer elle même (mais une majeure partie de sa réflexion porte justement sur la possibilité d’une telle observation, et une bonne partie des enjeux de la phénoménologie y réside aussi).

semble impossible de séparer tout à fait ses écrits spécifiquement philosophiques de son oeuvre littéraire. Une telle scission n’aurait d’ailleurs aucun sens, particulièrement pour un penseur qui tente à ce point de penser le « sujet » dans la ligne de ce qui s’en est pensé jusqu’à l’épisode phénoménologique sans pour autant lui enlever son caractère singulier (parce que l’un des risques de la réflexion sur le sujet, c’est finalement de le nier en le diluant, on avait évoqué cela dès qu’on avait parlé du cogito cartésien, quand on s’était demandé si, quand Descartes écrit « je », il ne vaudrait pas mieux lire « on ». Dans les divers ouvrages de Bégout, c’est une seule et même personne qui écrit, et c’est une seule et même tension avec « le monde », c’est une même observation, et c’est cette même tentative de faire en sorte que cette observation tende à s’observer elle même (mais une majeure partie de sa réflexion porte justement sur la possibilité d’une telle observation, et une bonne partie des enjeux de la phénoménologie y réside aussi).

Ce n’est donc pas un hasard si, par exemple, entre Pensées privées; journal philosophique (1998-2006) et L’accumulation primitive de la noirceur, on trouve des échos qui permettent de mettre le doigt sur ce que c’est que philosopher.

Alors, si on était un apprenti penseur en quête de compte-rendus de quelques pionniers qui auraient un peu défriché le terrain, plus à l’Ouest (et le professeur est tout autant un apprenti que les élèves, il ne faut cesser de le rappeler), on irait faire un tour dans ces livres, qui sont à la frontière de l’exploration urbaine, du texte philosophique tel qu’on pourrait parfois le proposer à commenter à l’examen, et de la littérature. Et si on veut saisir ce qu’on doit tenter de faire quand on entreprend de philosopher (que ce soit à l’examen, ou au-delà de l’examen), on peut lire ce qui suit :

« La philosophie n’est pas autre chose que la faculté de percevoir (le philosopher naît, selon moi, d’un certain gauchissement de la perspective commune (à un moment donné, on se met à ne plus percevoir les choses de la même façon) toutes choses selon leurs faces inquiétantes (Valéry n’a t-il pas dit une chose semblable ?). Il y a dans le tour de la pensée philosophique une certaine inclination terrible (terrible car conduisant à la souffrance de la perte du sens commun, donc un certain isolement) à comprendre la fausseté de toutes les évidences données comme allant de soi (ce caractère allant de soi de l’expérience est la choses la plus difficile à analyser : comment se constitue cette évidence familière qui nous fait tout oublier d’elle ?). »

Pensées privées; p. 480

C’est un peu un détail, mais on aime bien, dans ce passage, le fait qu’il y ait une faute de parenthèse (déjà, on aime le fait qu’il y ait des parenthèses, et des parenthèses dans les parenthèses, on sait que, quand le cours suit ce type de parcours, certains peuvent avoir le sentiment de s’y perdre, mais il faudrait au contraire voir cela comme autant de zooms successifs sur la carte, parce que penser, c’est aussi cela, et ça ne peut pas consister, simplement à poser les choses les unes à côté des autres; la parenthèse apporte la troisième dimension au plan), une parenthèse ouverte, et jamais fermée, au moment même où on évoque le « gauchissement de la perspective commune ».

S’il s’agit là d’un programme (et ça y ressemble quand même fortement), et si on le garde en tête, alors forcément, on a un peu l’oeil et l’esprit aux aguets, quand, dans le premier chapitre de L’Accumulation primitive de la noirceur, on lit tout d’abord les mots « ce qui suit, qui fait presque office de déclaration de principe », et qu’on découvre ensuite ceci :

« Je ne poursuis pas le bizarre, le tordu, le malsain, je poursuis ce qui, au coeur du bizarre, du tordu, du malsain, demeure ordinaire. L’irruption de l’étrange n’acquiert à mes yeux sa vraie valeur qu’à partir du moment où ce qu’elle révèle ne participe pas simplement du dérangement des habitudes les plus ancrées, mais suscite en nous la mobilisation de ce que nous  avons toujours su : un fonds souterrain d’évidences qui a toujours été là, mais que, pour de multiples raisons, nous avons oublié. C’est ce moment paradoxal où l’abrogation de la familiarité nous apparaît elle-même au bout du compte comme familière que je vise à autopsier. Le craquèlement de la surface quotidienne ne m’intéresse pas en soi. Je manifeste peu de goût pour les effets grossiers des films d’horreur où l’insane vient tout à coup corrompre la tranquillité du foyer idéal. Ce craquèlement commence seulement à exciter mon imagination lorsqu’il révèle en dessous une autre forme de connaissance tout aussi commune. Je veux ausculter dans toutes ses ramifications souterraines cette familiarité de l’étrangeté, cette présence du trouble ontologique qui, loin de venir simplement détruire un socle de certitudes, celles que nous partageons dans la vie courante et qui nous accompagnent comme un cicérone, nous fait accéder à des constats implacables. De là ce fatras de farces tragiques et de spectacles d’horreur. Il n’est couvert par aucune morale, ne contient nulle leçon; il ne vise rien d’autre que l’exhibition des anomalies, et traque la vision délectable de notre vulnérabilité. »

avons toujours su : un fonds souterrain d’évidences qui a toujours été là, mais que, pour de multiples raisons, nous avons oublié. C’est ce moment paradoxal où l’abrogation de la familiarité nous apparaît elle-même au bout du compte comme familière que je vise à autopsier. Le craquèlement de la surface quotidienne ne m’intéresse pas en soi. Je manifeste peu de goût pour les effets grossiers des films d’horreur où l’insane vient tout à coup corrompre la tranquillité du foyer idéal. Ce craquèlement commence seulement à exciter mon imagination lorsqu’il révèle en dessous une autre forme de connaissance tout aussi commune. Je veux ausculter dans toutes ses ramifications souterraines cette familiarité de l’étrangeté, cette présence du trouble ontologique qui, loin de venir simplement détruire un socle de certitudes, celles que nous partageons dans la vie courante et qui nous accompagnent comme un cicérone, nous fait accéder à des constats implacables. De là ce fatras de farces tragiques et de spectacles d’horreur. Il n’est couvert par aucune morale, ne contient nulle leçon; il ne vise rien d’autre que l’exhibition des anomalies, et traque la vision délectable de notre vulnérabilité. »

– X %, in L’Accumulation primitive de la noirceur; p. 16

S’il fallait une image, on choisirait volontiers ces visuels illustrant la série Real Humans, avec ces visages si proches et si lointains pourtant, ces regards absents, qui ne font même pas semblant d’être absorbés, visages auxquels pourraient faire penser quelques uns de ceux qu’on croise dans les nouvelles de Bruce Bégout. La figure de Kate Moss (L’après midi d’une terroriste) ou la fille au pair paradoxale (Mrodchaj). Ce regard, et ce regard sur ce regard est, à part entière, une méthode.

Certes, ce n’est peut-être pas celle qu’attend un candidat au baccalauréat (mais on le répète souvent, on vise au-delà).

Alors on revient aux Pensées privées, et on propose cette petite lecture, qui tient toute entière dans une parenthèse (dont on a déjà dit tout le bien qu’on en pense) :

« (penser, c’est toujours commencer par proférer des bêtises, puis se reprendre, raturer ses propres inepties, les contrer sur leur propre terrain et leur faire lâcher prise) »

Pensées privées, p. 375

Voila, une dissertation n’est rien de plus que cela. Et une explication de texte consiste à montrer comment quelqu’un d’autre s’y prend pour raturer ses propres erreurs, de quelles bêtises il s’est dépris, ce qu’il a contré grâce au mouvement de sa propre pensée. Rien d’autre. Et c’est déjà pas mal.

Et il poursuit, hors parenthèse :

« les idées qui me traversent, stationnent parfois et s’en vont, les réflexions qui, peu à peu, à mesure que j’avance avec lenteur dans le métier de philosophe, dessinent des chemins possibles pour des théories futures. Il se peut que je me trompe parfois, que je choisisse la mauvaise expression souvent, que mes arguments manquent d’à-propos et mes démonstrations de logique, il se peut également que mes présupposés demeurent trop implicites et masqués, que mes axiomes n’aient pas toute la rigueur formelle que l’on attend de principes, mais à bien y réfléchir, je ne peux assurément pas faire autre chose que ce que j’ai accompli jusque là. Si cela correspond à un univers limité et faillible, à une bulle de non-sens au moins ce sera la mienne et j’en serai l’unique responsable ».

Voila, en fait, ce dont il s’agit : vous aurez quatre heures. Quatre heures pendant lesquelles, sur la base des premières pensées qui viennent à l’esprit, de ce qui semble « évident », vous aurez à prendre conscience des insuffisances que Bégout énumère dans les lignes qui précèdent. Quatre heures pour les corriger le plus possible, pour enfin conclure sur ce à quoi vous êtes parvenus. Cette conclusion sera la vôtre, et ce sera ce qu’en toute responsabilité vous pourrez, à l’issue de ces quatre heures, répondre à la question qui vous a été posée.

Dans le fond, il ne s’agit de rien d’autre. Sur la forme, on pourrait apprendre plein de tours de passe-passe, de trucs qui serviraient à faire illusion. Tout le problème, c’est de savoir si l’enseignement de la philosophie peut vraiment consister en un apprentissage de l’illusionnisme.

Pour finir, dans le premier extrait que je cite, Bruce Bégout évoque Paul Valéry, croyant se souvenir qu’il évoque quelque part ce rapport au gauchissement du regard, à la perception des « faces inquiétantes » des choses. Je ne sais pas si c’est à ce passage là qu’il pense, mais il y a un texte de Valéry, dans lequel il évoque la figure du philosophe tel que Rembrandt le peint, et dans lequel il écrit ce qui suit (je glisse cette parenthèse dans la sienne; je creuse (et Paul Valéry est, quand même, une pelle de luxe)) :

« J’ai longtemps rêvé autrefois à cet art subtil de disposer d’un élément assez arbitraire afin d’agir insidieusement sur le spectateur, tandis que son regard est attiré et fixé par des objets nets et reconnaissables. Tandis que la conscience retrouve et nomme les choses bien définies, les données significatives du tableau, – nous recevons toutefois l’action sourde, et comme latérale, des taches et des zones du clair-obscur. Cette géographie de l’ombre et de la lumière est insignifiante pour l’intellect; elle est informe pour lui, comme lui sont informes les images de continents et des mers sur la carte; mais l’oeil perçoit ce que l’esprit ne sait définir; et l’artiste, qui est dans le secret de cette perception incomplète, peut spéculer sur elle, donner à l’ensemble des lumières et des ombres quelque figure qui serve ce dessein, et en somme une fonction cachée, dans l’effet de l’œuvre. Le même tableau porterait ainsi deux compositions simultanées, l’une des corps et des objets représentés, l’autre des lieux de la lumière. Quand j’admirais jadis, dans certains Rembrandts, des modèles de cette action indirecte (que ses recherches d’aquafortiste ont dû, à mon avis, lui faire saisir et analyser), je ne manquais pas de songer aux effets latéraux que peuvent produire les harmonies divisées d’un orchestre… Wagner, comme Rembrandt, savait attacher l’âme du patient à quelque partie éclatante et principale; et cependant qu’il l’entraînait à ce développement tout-puissant, il faisait naître dans l’ombre de l’ouïe, dans les régions distraites et sans défense de l’âme sensitive, – des évènements lointains et préparatoires, – des pressentiments, des attentes, des questions, des énigmes, des commencements indéfinissables… C’est là construire un art à plusieurs dimensions, ou organiser, en quelque sorte, les environs et les profondeurs des choses explicitement dites.

Il me souvient d’un temps fort éloigné où je m’inquiétais si des effets analogues à ceux-ci pourraient se rechercher raisonnablement en littérature. »

Evidemment, on aime cette dernière ligne qui dissuade de penser que Valéry parle ici avant tout de la peinture, alors qu’il ne fait que repérer dans le clair-obscur un mouvement qu’il aimerait étendre à l’ensemble de ce dont l’esprit est capable. Les lignes qui précèdent (j’ai préféré inverser l’ordre des paragraphes, pour mieux accompagner la lecture) le montreront, et permettront d’éclairer ce qu’il s’agit de distinguer dans son propos :

« Ces petits philosophes de Rembrandt sont des philosophes enfermés. Ils mûrissent encore dans le poêle. Un rayon de soleil enfermé avec eux éclaire leurs chambres de pierre, ou, plus  exactement, crée une conque de clarté dans la grandeur obscure d’une chambre. L’hélice d’un escalier en vis qui descend des ténèbres, la perspective d’une galerie déserte introduisent ou accroissent insensiblement l’impression de considérer l’intérieur d’un étrange coquillage qu’habite le petit animal intellectuel qui en a sécrété la substance lumineuse. L’idée de reploiement en soi-même, celle de profondeur, celle de la formation par l’être même de sa richesse de connaissance, sont suggérées par cette disposition qui engendre vaguement, mais invinciblement, des analogies spirituelles. L’inégalité de la distribution de la lumière, la forme de la région éclairée, le domaine borné de ce soleil captif d’une cellule où il définit et situe quelques objets et en laisse d’autres confusément mystérieux, font pressentir que l’attention et l’attente de l’idée sont le sujet véritable de la composition. La figure même du petit être pensant est remarquablement située par rapport à la figure de la lumière. »

exactement, crée une conque de clarté dans la grandeur obscure d’une chambre. L’hélice d’un escalier en vis qui descend des ténèbres, la perspective d’une galerie déserte introduisent ou accroissent insensiblement l’impression de considérer l’intérieur d’un étrange coquillage qu’habite le petit animal intellectuel qui en a sécrété la substance lumineuse. L’idée de reploiement en soi-même, celle de profondeur, celle de la formation par l’être même de sa richesse de connaissance, sont suggérées par cette disposition qui engendre vaguement, mais invinciblement, des analogies spirituelles. L’inégalité de la distribution de la lumière, la forme de la région éclairée, le domaine borné de ce soleil captif d’une cellule où il définit et situe quelques objets et en laisse d’autres confusément mystérieux, font pressentir que l’attention et l’attente de l’idée sont le sujet véritable de la composition. La figure même du petit être pensant est remarquablement située par rapport à la figure de la lumière. »

Paul Valéry; Retour de Hollande

Voila la raison de l’attention particulière qu’a Paul Valéry pour la technique du clair-obscur : c’est qu’elle introduit dans la peinture le mouvement même de la conscience quand elle se porte sur les choses. Si on regarde bien le Philosophe en méditation de Rembrandt, on se rend compte de quelque chose d’étonnant : à strictement parler, rien ne vient véritablement souligner la singularité du philosophe. Le lieu est parfaitement familier (pour le dix-septième siècle). C’est un simple intérieur, dans lequel à côté de cet homme on vaque aux occupations domestiques (on attise le feu). Il n’y a là rien d’extraordinaire, si ce n’est la mise en lumière. Rien d’autre, donc, que le regard du peintre, et la façon dont il guide le nôtre. Voila l’une des formes que pourrait prendre la familiarité de l’étrange. Et il n’y a là rien qui se donne à voir qui soit véritablement étrange et inquiétant, si ce n’est ceci : il se tient là quelque chose qui se donne à voir, et qu’on voit. Et ça se tient là, c’est là, sans qu’on puisse pour autant le représenter, le figurer, le dire, le saisir, mais il y a quelque chose.

On pense, et ça bouclera assez bien notre petit circuit du jour, à Platon et à l’allégorie de la caverne telle qu’on peut la lire dans le septième livre de la République. Mais pas la caverne telle qu’on la voit, pas l’objet qu’on en a fait. Plutôt celle qu’on apprend à distinguer en la relisant chez Heidegger. Il y a un moment très particulier où, la description de la situation des prisonniers étant achevée, Socrate et Glaucon résument la situation en une remarque : « de tels hommes ne penseraient absolument pas que la véritable réalité puisse être autre chose que les ombres des objets fabriqués » (traduction de B. Piettre). Même réplique traduite par Victor Cousin : « ces captifs n’attribueront absolument de réalité qu’aux ombres« . Ou bien encore Léon Robin : « les hommes dont telle est la condition ne tiendraient, pour être le vrai, absolument rien d’autre que les ombres projetées par les objets fabriqués« . On le voit, on oscille entre « vérité » et « réalité », avec ce combo proposé par la première traduction : « véritable réalité ». N’oublions pas qu’à ce moment précis, c’est d’une illusion qu’on parle, ou plutôt d’un artefact d’artefact (les ombres des objets fabriqués). Allons maintenant voir ce que ça donne chez Heidegger, dans la lecture suivie du texte de Platon qu’on peut suivre dans l’ouvrage intitulé De l’essence de la vérité; approche de l' »allégorie de la caverne » et du Théétète de Platon, page 43 : « de tels hommes enchaînés ne tiendraient comme étant hors-retrait rien d’autre que les ombres des choses fabriquées« .

On l’aura remarqué : « hors-retrait » vient à la place de « réalité », « vérité » et « véritablement réel ». Problème : Heidegger écrit en allemand, et il traduit le grec ancien. Nous avons donc là deux traductions successives; c’est une raison suffisamment bonne pour aller voir ce qu’en dit Alain Boutot, le traducteur du livre de Heidegger pour sa version française :

« Le mot Unverborgenheit est un des termes essentiels du cours, et de la pensée de Heidegger en général, un des plus emblématiques aussi. Il dit la vérité originaire, la vérité proprement dite, donc quelque chose de foncièrement « positif », alors que sa structure syntaxique est « privative », à l’image de l’ἀλήθεια grecque. Parmi les traductions successivement proposées, la plus connue reste sans doute « dévoilement », à côté d’autres comme « décèlement », « non-occultation », « non-latence », « non-dissimulation », ou encore « décrypture », « désoblitescence » etc. André Préau, traducteur de La Doctrine de Platon sur la vérité, retient pour sa part « non-voilement ». Cette traduction ne soulève en tant que telle aucune difficulté particulière sauf que « non-voilement » – comme « dévoilement » d’ailleurs- semble faire croire qu’un « voile » serait jeté sur l’être et les choses , et qu’il suffirait d’ôter ce voile pour que l’être et les choses apparaissent « en vérité ». Il va sans dire qu’une telle représentation est aussi peu conforme que possible à la pensée heidegerienne. L’être ne préexiste pas à son « dévoilement », car il n’y a rien avant le « dévoilement », si ce n’est le rien lui-même. Pour éviter ce genre de mésinterprétations, nous traduisons Unverborgenheit en règle générale par « ouverts sans retrait », suivant en cela la suggestion de Jean Beaufret dans La Fin de la philosophie et la tâche de la pensée, ou encore, d’après le contexte, par « hors-retrait ». «

Ce qui est en jeu, et ce d’où vient le problème, c’est donc la nature de ce que nous appelons en français « vérité », et que le grec nomme « ἀλήθεια » [aléthéia, tel que nous le prononçons en français]. C’est en réalité l’objet du commentaire de Platon par Heidegger : l’ensemble des considérations introductives qui précèdent l’analyse de l’allégorie de la caverne est consacré à cette question, et consiste en un dépassement de la conception commune de la vérité comme « accord, rectitude au sens de se-régler sur… ». Parce que, et c’est là que se tient l’étrange dans la pensée, c’est ceci :

« Une chose nous est « intelligible » si nous l’entendons, c’est à dire si nous pouvons nous tenir au dessus de ce qui est en cause, si nous sommes à sa hauteur, en prenons une vue d’ensemble et le pénétrons dans sa structure. Ce qui « va de soi » dans ce que nous venons de nommer (la vérité en tant qu’accord et rectitude, l’essentialité en tant que le général, le ce que c’est (Was-sein) nous est-il réellement intelligible ? » (p. 20-21)

Tout ce qui suit consiste à mettre en oeuvre le programme que nous avons évoqué au début de cet article : évoquer un texte qui fait du monde ordinaire le théâtre de l’étrangeté (la caverne de Platon), faire de ce texte familier le territoire du bizarre (le texte tel qu’on le connait semble soudainement dire plus qu’il ne dit, ou parler de travers, à moins qu’on l’ait lu de travers, on ne sait plus), et tordre le concept qui est au centre de toute la discussion, ce qui est censé constituer la colonne vertébrale de toute discussion et toute pensée possible : la vérité elle-même, dont la conception la plus banale, la plus évidente, semble être devenue effarante.

Je dois à Karl Sarafidis, quelques mots d’encouragement alors que je pataugeais dans Heidegger (et c’est plutôt pas mal, que le professeur patauge sur le même terrain que les élèves, bien que, comme tout le monde est censé creuser les concepts, il se trouve finalement plus embourbé que ceux qui le suivent). Et il s’agit de nouveau plus d’une attitude à adopter que d’une méthode à mettre en oeuvre point par point : « Le grec parlant de ce qui sort de l’occultation, de ce qui est désoublié [la racine principale du mot ἀλήθεια désigne l’oubli, le mot lui-même signifie donc « désoubli »] ne pense pas la vérité comme attitude de conquête dépendant de la puissance de l’homme mais plutôt comme l’être même, la présence, le dévoilement comme mouvement de venue à la présence de ce qui est. » Ce faisant, il apportait une espèce de beauté du geste au conseil de méthode. Il ajouta que la difficulté réside dans le fait que l’homme ne pouvant maîtriser cette révélation, la subit au contraire comme si c’était un prix à payer pour un voilement plus originaire, comme une rançon, ou une dette. On peut remonter aux mots de Bégout évoqués plus haut : » la mobilisation de ce que nous avons toujours su : un fonds souterrain d’évidences qui a toujours été là, mais que, pour de multiples raisons, nous avons oublié. » Et on commence peut-être à s’approcher un peu plus de ce qu’il appelle le « familier ». Peut-être y a t-il là une piste à creuser pour mieux saisir en quoi consiste cette Accumulation primitive de la noiceur. Imaginez quelques instants qu’on applique cette expression (d’origine marxienne) à la peinture de Rembrandt. Rêvez à cela. Laissez faire. Vous voyez ?

Et si l’objet de la quête, la vérité, est ainsi pensé sous un angle à ce point inhabituel, on devine à quel point il est nécessaire, aussi, de décaler le regard qu’on porte d’habitude sur les méthodes, ou les attitudes, qui permettraient de le discerner. C’était un peu l’objet ici.

Ai-je précisé que les Pensées privées de Bruce Bégout feront, pour un élève ou un étudiant un livre qui deviendra peu à peu un compagnon fidèle, qui le suivra longtemps, tellement longtemps à vrai dire que le professeur lui aussi ne le range jamais vraiment dans sa bibliothèque, bref, un livre commun au sens où on peut le partager ? Je ne l’ai pas suffisamment fait comprendre ? Je le répète alors.

Je conseille juste, pour finir, une petite expérience : regardez la rampe d’accès photographiée par Bruce Bégout pour la couverture de son livre. Regardez maintenant l’escalier de Rembrandt. On est d’accord : ça manque de tubes néon chez Rembrandt.