Filmographie ; série-graphie ; bibliographie sur le développement contemporain des machines

Dans le cadre d’une intervention auprès des élèves de terminale S spécialisés en Informatique et Sciences du Numérique, leur ayant proposé une mise en perspective des développements techniques depuis leurs balbutiements jusqu’à nos jours, je leur avais dit que je leur constituerais une petite filmographie sur ce thème, puisque c’est un des motifs récurrents du cinéma en général, et de la science fiction en particulier.

Cette liste est loin, très loin d’être exhaustive, et sans doute une fois que je l’aurai publiée, quelques titres supplémentaires me sauteront à l’esprit. Nul doute que le lecteur verra aussi des lacunes importantes dans cette proposition. Les commentaires sont là pour compléter et chacun est invité à contribuer !

J’ai ajouté une petite sélection dans le monde souvent passionnant des séries, et deux auteurs de romans de science fiction. Là aussi, ce n’est qu’un début, et la liste réclame à être complétée.

Tout d’abord, les films :

Matrix – Andy et Larry Wachowski, 1999

Pour la mise en scène du branchement des hommes sur les machines, inversant le dispositif classique de la technique. Aussi pour la dé-réalisation du monde, puisque celui-ci n’est plus que le produit d’un programme, dont on peut dès espérer sortir.

La trilogie n’est pas entièrement à la hauteur du premier épisode, sans doute parce que celui-ci a la force des révélations : le public sortait des salles de projection en supposant pour de bon que le monde n’existait pas, et que l’expérience qu’est la vie pouvait être le résultat d’une illusion produite par des machines afin d’exploiter tranquillement l’énergie contenue dans nos corps. On y a vu tout d’abord une métaphore, puis on a lu Gunther Anders et subitement on s’est rendu compte qu’après tout, on pouvait effectivement considérer notre monde comme un dispositif produisant une fiction au sein de laquelle nous tentons tant bien que mal de trouver une place. Lire George Orwell (1984) pourrait ajouter une couche à ce soupçon. Lire La Société du Spectacle, de Guy Debord, qui diagnostic ce monde comme pur spectacle le renforcerait encore un peu plus.

En 1981, déjà, le penseur Hilary Putnam proposait une expérience de pensée consistant à imaginer qu’on puisse plonger des cerveaux dans une cuve bourrée de matière nutritive, afin de les y laisser sous l’influence de flux d’information leur donnant l’illusion d’être plongés dans un monde dont ils ne verraient pas le caractère fictif.

Animatrix – série de neuf courts-métrages, 2003

Pour la clarification des raisons pour lesquelles les machines se soulèvent contre l’homme, et acquièrent leur propre autonomie, renversant leur rapport à l’homme.

Ces courts métrages sortis directement en DVD sont des libres extrapolations à partir de la trilogie Matrix. S’ils n’ont pas la fulgurance du premier volet sorti au cinéma, ils sont néanmoins d’astucieux « spin-off » qui exploitent les données de départ de Matrix pour explorer les recoins de cet univers machinique et virtuel. Le récit de la révolte des robots fait beaucoup penser à I.A. de Spielberg. La mise en scène des bugs de la matrice sous forme de failles dans les lois de la physique est aussi une très bonne idée.

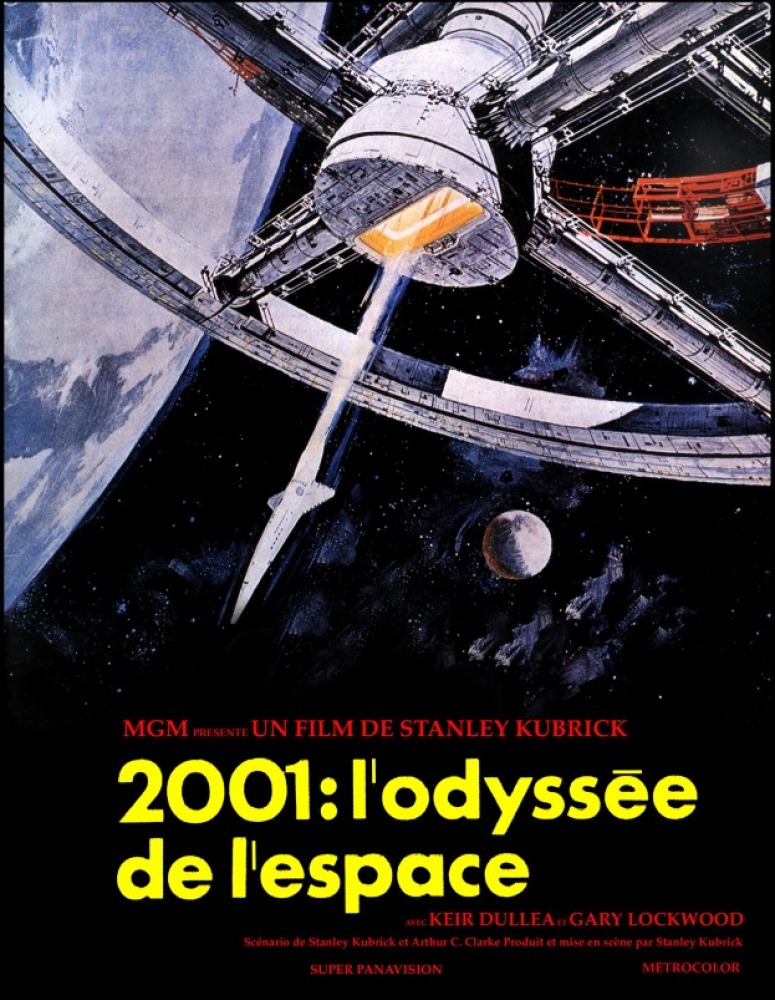

2001, L’Odysée de l’Espace – Stanley Kubrick, 1968

On a là LE chef d’œuvre du genre, et peut être le film ultime. Malheureusement, 2001 est aussi le mur sur lequel viennent se fracasser tous les space-opéras faisant preuve d’un peu d’ambition métaphysique. A vouloir se mesurer aux formes qu’a imposées Kubrick, les autres tentatives ont tendance à échouer.

Tout d’abord, le film vaut pour la mise en scène de l’accession, par l’homme, à la technique, dès la préhistoire. Déjà, 2001 postule que l’homme ne devient pas technicien par lui-même, que quelque chose l’inspire et le conduit à le devenir. Il installe aussi cette idée que l’avènement de la technique se fait plus dans la transe que dans le développement de la raison.

Mais en fait, plus tard, le même film va parvenir à montrer que le développement ultime de la raison pose aussi question, et qu’il s’agit peut être là, pour l’homme, d’une limite qu’il faudra dépasser. Et c’est à ce moment que le film touche au génie, puisqu’à partir du moment où la raison technique est congédiée (au cours du plus célèbre dialogue homme/machine de l’histoire du cinéma), le film bascule dans quelque chose qu’on ne peut même pas décrire ou expliquer. Cela réclame simplement à être vécu. Et il est probable qu’ensuite, la vision de l’univers et de l’humanité en soit durablement changée.

La confrontation de l’homme avec l’ordinateur HAL, qu’il a créé vaut en elle-même la peine, et justifierait à elle seule qu’on voit ce film, mais 2001 ne se saucissonne pas, et réclame à être expérimenté dans sa totalité, malgré ses longueurs, qui sont nécessaires, et en vertu de la proposition qu’il fait de dépasser l’efficacité technique par une métamorphose spirituelle.

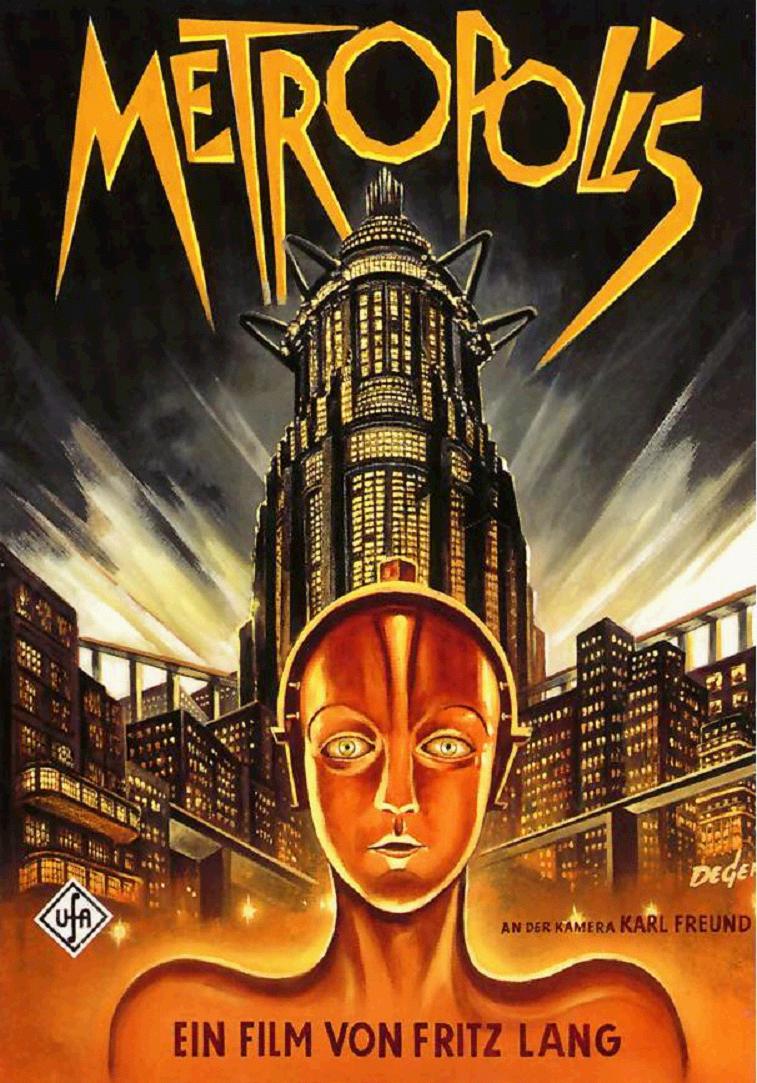

Metropolis – Fritz Lang, 1927

Ca peut paraître étonnant, mais dès les années 20, un grand, un immense film met en scène le post humain : l’androïde parfait, qui a la forme d’une femme armurée, (ce serait d’ailleurs plutôt un gynoïde, à strictement parler). Le film est le tout premier à faire preuve d’une telle ambition intellectuelle, en décrivant une humanité entièrement vouée au monde machinique. D’ailleurs, la structure verticale de cette société voue ceux qui se situent au bas de l’échelle à être considérés comme de simples mécanismes. Machine/divinité, machine/femme aussi, mais aussi une technique qui se retourne contre son propre créateur. On a dans ce film la plupart des thèmes qui seront par la suite développés dans les films abordant la question de la fascination pour la technique, que ce soit dans une perspective technophile, ou technophobe.

On signalera qu’un manga japonais sera tiré de ce film, sous le titre, lui aussi, de Metropolis, qu’il a été réalisé par Rintaro, et qu’il vaut le déplacement.

Ghost in the Shell – Mamuro Oshii, 1995

Rien d’étonnant à ce que le manga s’attaque à la question des machines, et de leur âme. En effet, la culture japonaise est fortement imprégnée de cette question, et ce depuis qu’on y imagine que des poupées puissent être investies d’une puissance spirituelle.

Ghost in the Shell développe le thème de l’incarnation avec une puissance proprement sidérante. Le film n’est pas facile d’accès, mais il est immédiatement envoûtant, ne serait-ce qu’en raison de son esthétique saisissante, et de la manière dont il gère son rapport au temps. Ajoutons qu’il est aussi riche en références philosophiques, tout comme son second volet, sorti en 2004, sous le titre Innocence, Ghost in the Shell 2.

A voir une première fois juste pour l’expérience sensorielle que cela constitue, puis au moins une seconde fois en prenant des notes. A elle seule, la musique composée par Kenji Kawaï devrait emporter dès la première vision. A ce sujet, on peut noter que Oshii et Kawaï collaboreront de nouveau en 2001, pour un long métrage mettant en scène un développement plus poussé du jeu vidéo, intitulé Avalon. De nouveau un film esthétiquement très puissant, et une réflexion poussée sur ce qu’est une expérience dans un environnement que le langage courant désignerait comme « non réel ». Si on veut être complet dans ce domaine, on signalera aussi, de David Cronenberg, le eXistenZ, (1999) qui pose un peu les mêmes questions, mais sous une forme presque diamétralement opposée.

La Mouche – David Cronenberg, 1986

Puisqu’on évoque Cronenberg, autant citer son film qui, le plus, est une mise en forme de la révolution technique que connaît l’homme au 20e siècle. Sur le récit, ce n’est qu’une variation sur le thème du croisement entre l’homme et l’animal. Mais sur le fond, Cronenberg se sert de cette histoire pour produire un film lui-même hybride, tournant avec des effets spéciaux conventionnels (sans recourir au numérique) un film qui est pourtant esthétiquement très marqué par l’esthétique vidéo (les couleurs font beaucoup penser à celles que les écrans cathodiques de l’époque reproduisaient le mieux. C’est donc un film sur le passage d’un monde à un autre, sur la migration de ce qu’on appelle communément « réel » vers ce qu’on nomme « virtuel ».

Et c’est aussi un film qui met en scène le surhomme, dans toute sa puissance, mais aussi dans ce qu’il peut avoir de plus profondément inquiétant. Le « power couple » que tente de construire le héros donnera naissance à un enfant, qu’une fausse piste du film présente comme un monstre digne du « bébé » de David Lynch dans Eraserhead. Mais La Mouche, astucieusement, présente cette naissance comme un mauvais rêve, quelque chose qui n’arrive pas vraiment. Il ne préjuge pas de ce que donneront, dans la réalité, les noces de la matière et du virtuel. Les longs métrages que Cronenberg réalisera à partir du début du 21ème siècle sembleront faire preuve d’une relative réconciliation entre ces deux pôles.

Blade runner –Ridley Scott, 1982

Avec 2001, de Kubrick, sans doute le second film « matrice » de tous les autres films de science fiction, celui après lequel les autres courent et, souvent, s’essoufflent. Des robots, humanoïdes, prennent conscience du fait que leur mort est programmée. Une simple ligne de code la définit, afin de les maintenir en situation d’infériorité par rapport à l’humanité. Ils décident alors de mettre en œuvre tout leur possible pour être reprogrammés afin d’accéder à une pleine humanité. Tout le film se tient sur cette lame de rasoir qui sépare l’humanité de ce qui n’est pas humain, et le parallèle entre la programmation informatique et le codage génétique est un des nœuds du film, puisque les androïdes s’associent avec un homme atteint d’une maladie génétique accélérant son vieillissement, afin de mener, au moins un temps, une lutte commune.

On n’en dira pas plus sur l’intrigue, pour ne pas en dire trop. On ajoutera simplement qu’au-delà de l’intrigue, le film de Ridley Scott est encore aujourd’hui un repère esthétique en terme de représentation du futur de l’humanité, ne serait-ce qu’en terme d’urbanisme, même si celui-ci est en fait une interprétation, poussée encore plus loin, de la structure verticale de la ville de Metropolis.

Dernier détail, Blade Runner est aussi une libre variation effectuée sur la base d’une nouvelle de Philip K. Dick, grand maître de la science fiction, intitulée Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? Le titre est à lui seul tout un programme.

Akira – Katsuhiro Ōtomo, 1988

Déclinaison cinématographique de la série de bande dessinée du même auteur, Akira est difficile à résumer, tant ses visées sont larges et tant son univers est complexe. Cependant, dans cette fiction se déroulant dans un Néo-Tokyo post-apocalyptique, ce sont les enjeux de la technologie tels qu’on les pense dorénavant qui sont au cœur du récit, puisqu’un jeune garçon va peu à peu être littéralement happé par un déploiement technique auquel il participera, corps et âme, sans jamais pouvoir le contrôler.

On est quelque part entre Aristote (l’homme comportant des prises sur lesquelles on peut brancher des dispositifs techniques) et Bergson (l’humanité s’appuyant sur ses dispositifs techniques pour mieux se propulser vers l’Esprit).

L’ambiance est très particulière, la vision de la technique est particulièrement angoissante, et néanmoins, la puissance qu’elle autorise est pleinement envisagée comme une source de fascination.

Moon – Duncan Jones, 2009

On se soucie souvent des conséquences que pourrait avoir un trop fort recours au travail des machines (à supposer que les machines puissent travailler, ce dont on peut douter). Mais on pourrait aussi se demander si, à l’inverse, on ne devrait pas craindre que le travail soit réduit à ce que font les machines, c’est-à-dire à la stricte exécution de tâches, sans conscience du processus global auquel ces tâches participent. On pourrait même imaginer que le travailleur soit lui-même produit comme on produit une machine afin d’exécuter au mieux les instructions qu’on lui donne.

Sans trop en dévoiler, c’est assez précisément ce qui arrive au principal, et presque seul, personnage de ce film, laissé à lui-même sur la Lune pour y mener à bien une mission sisyphéenne au carré. Quelle est la fin de cette mission ? En quoi consiste ce travail ? Quel sens a cette vie ? En a t-elle seulement un ? Y a t-il, dans cette exploitation minière, une possibilité d’échapper à l’aliénation du travail ? Autant de questions que, finalement, tout travailleur se pose dès lors qu’il se voit devenir une pièce dans un dispositif qui l’empêche de discerner une quelconque perspective.

Sur un thème qu’on retrouvera plus tard dans Oblivion, Duncan Jones (qui n’est autre que le fils de David Bowie) réalise là un premier film qui est en même temps une réflexion profonde sur l’exil (par rapport à la Terre, mais aussi par rapport à soi), et une belle méditation sur la place de l’homme dans le travail.

Her – Spike Jonze, 2014

Pour l’absence de toute mise en image de l’intelligence artificielle, qui n’est ici personnifiée que sous la forme d’une voix (et pas n’importe laquelle). Pour l’exploration de toutes les conséquences que pourrait avoir une liaison avec une intelligence artificielle, qui met en réalité en évidence le fait que les relations humaines sont, elles aussi, en grande partie de l’ordre de la simulation.

Parce que dans la concurrence que la machine livre à l’homme, on pense toujours qu’il s’agit pour celle-ci de faire précisément ce que fait l’homme comme il le fait, et on oublie que l’homme lui-même, le plus souvent, fait semblant de faire ce qu’il fait. Ainsi fait la machine aussi : elle donne l’impression de faire, mais elle ne fait pas forcément. Ainsi, une machine ne fait pas de tirage au sort car on ne peut pas programmer le hasard. Peu importe, on peut quand même laisser penser qu’elle le fait, si on fait en sorte que l’observateur humain ne puisse pas voir le dispositif mécanique qui est à l’oeuvre. A ce compte là, une machine peut donner tous les signes de l’amour. Après tout, dans ce domaine comme dans les autres, les humains peuvent faire semblant, et faire semblant, on sait le faire faire aux machines. Dès lors, elles pourraient tout à faire simuler l’attachement, l’engagement, et donner toutes les preuves d’amour.

Ainsi, à observer les machines faire, on devine comment l’homme lui-même s’y prend, et lui aussi fonctionne beaucoup par mimétisme. L’un des enjeux du film, dès lors, est de déterminer s’il y a dans les actes et les sentiments de l’homme quelque chose qui s’apparenterait à une sincérité.

The Social Network – David Fincher, 2010

C’est au depart le biopic de Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook, mais c’est aussi et surtout la mise en scène de la pensée en réseau, et de la transformation de la vie quotidienne en masse de données, et donc en ressource humaine, et en marchandise. Fincher est probablement le plus grand cinéaste pour ce genre de sujet. Millénium, The Girls with the Dragon Tatoo (2011) est aussi structuré sur la façon dont la pensée fonctionne en réseau, mettant en œuvre tous les moyens de fichage qu’on puisse imaginer, de la photographie à la bibliothèque en passant par le hacking, tout cela contribuant à alimenter la réflexion. Le générique d’ouverture, sur la musique de Trent Reznor, ne peut être compris que dans cette perspective.

Minority Report – Steven Spielberg, 2002

On a sans doute ici le film qui met le mieux en lumière ce que pourrait être une prédictibilité absolue dans le domaine du crime (mais si le crime participe à un déterminisme absolu, alors toutes les autres tranches du comportement humain aussi). Que reste t-il de la liberté quand on peut savoir à l’avance qu’on va commettre un crime. Et que reste t-il de la liberté de celui-ci qui est bien placé pour savoir ce qu’il va faire ? Si dans Minority Report une telle possibilité est liée aux aptitudes mystiques de quelques créatures sur-humaines (qui sont des Pythies 2.0), les banques de données actuelles, le Big-data, les réseaux sociaux forment peu à peu une connaissance qui autorise une prédictibilité efficace, dont on ne sait jusqu’où elle peut aller, et qui n’a plus rien à voir avec une quelconque mystique.

Rencontre du troisième type – Steven Spielberg, 1977

A strictement parler, ce film peut donner l’impression d’avoir pour sujet principal la visite d’extra-terrestres à l’humanité. Pourtant, un aspect important de ce fantastique film est aussi constitué par l’intuition commune qu’ont un grand nombre d’êtres humains de l’imminence de la venue de ces visiteurs. Comme si l’esprit des uns était connecté à celui des autres. On a là un phénomène qui ressemble énormément à ce que Teilhard de Chardin appelait « noosphère », c’est-à-dire une connexion des esprits les uns avec les autres, comme une couche de pensée qui recouvrirait la planète tout comme le fait l’atmosphère (au passage, « Noos » est aussi la façon dont les grecs, dans l’antiquité, désignaient ce que nous appelons « esprit », et ce fut le nom d’un des tout premiers providers internet en France, et ce n’est évidemment pas un hasard).

Séries :

Real Humans – série suédoise, créée par Lars Lundström, 2012

Série diffusée en France sur Arte. Que se passerait-il si nous avions à domicile des serviteurs robotisés ayant une forme étonnamment humaine, tout en étant utilisés, au quotidien, comme esclaves, pour des tâches diverses, qu’on imagine sans peine ? Rappelons que le mot « robot » vient du tchèque ‘robota’, qui signifie ‘corvée’. A strictement parler, le robot n’accomplit donc que des tâches, et ne travaille pas au sens strict du terme. Mais que se passe t-il si on s’aperçoit qu’une simple ligne de code permet de doter ces mécanismes d’un véritable libre-arbitre, les transformant ainsi en « réels humains » ? Et comment ceux qui se considéraient jusque là comme pleinement humains vont-ils prendre la chose. Cette série est sans doute une des fictions qui a, le mieux, réussi à creuser les paradoxes inhérents à notre rapport aux machines, et à notre volonté d’en faire nos partenaires.

Black Mirror – Série anglaise en deux saisons de trois épisodes chacune, créée par Charlie Brooker, 2011

C’est une série atypique, puisque ses épisodes sont indépendants les uns des autres, et que seul un thème commun les réunit : Si la technique est une drogue, alors quels en sont les effets secondaires ?

Chaque épisode investit donc un domaine particulier des technologies très contemporaines (l’ultra-médiatisation sous toutes ses formes, les humanoïdes, la mémoire artificielle et l’accumulation de données sous forme de prothèse mémorielle, etc.) A chaque épisode, Black Mirror explore les limites des technologies qui nous accompagnent, dont on peut se demander s’il faut leur mettre une borne, ou s’il s’agit toujours d’une frontière, qui peut (qui doit ?)par principe être dépassée.

Livres :

Maurice G. Dantec

De tous les auteurs de science fiction, il demeure sans doute celui qui aura été le plus clairvoyant sur le sens profond qu’a, pour l’homme, ce qu’on appelle le progrès technique. Lecteur de Gunter Anders, entre autres, il décrit un monde qui n’est pas simplement peuplé de machines, mais qui EST machine à part entière, l’homme devenant peu à peu l’enfant de chœur d’une technologie dont il est un rouage, parmi d’autres. Tous les aspects du développement technologique y passent : la biologie (Babylon Babies (et mieux vaut éviter le film, qui est très en dessous du roman)), l’intelligence artificielle et les réseaux sans fil (Les Racines du Mal, thriller technologique), puis le mélange de toutes les technologies (tous ses autres romans, en gros, et apparition du post-humain (en particulier Cosmos Inc, mais tous valent le coup d’être lus)).

Isaac Asimov

Principalement car c’est lui qui est l’auteur des trois lois de la robotique, conçues pour ses propres nouvelles et romans de science fiction, et ensuite évoquées par un nombre toujours croissant d’œuvres dans ce domaine :

- Un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni, restant passif, permettre qu’un être humain soit exposé au danger.

- Un robot doit obéir aux ordres que lui donne un être humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la Première loi.

- Un robot doit protéger son existence tant que cette protection n’entre pas en conflit avec la Première ou la Deuxième loi.

La plupart des récits impliquant des robots joue sur le respect ou l’irrespect de ces règles. Tous les films ayant pour cadre un monde dans lequel des robots ou des machines accèdent à un certain niveau de conscience ont une dette envers Isaac Asimov, et généralement on en trouve des traces dans l’écriture, ou dans le générique.