Evoquant en cours les sources dont nous disposons pour parler des auteurs de l’antiquité qui n’ont laissé aucun écrit, et qui n’ont pas tous eu la chance d’avoir un disciple aussi acharné dans l’écriture qu’un Platon, Diogène Laerce s’est vite présenté comme un incontournable, tant son fameux Vies, doctrines et sentences des philosophes illustres constitue pour tous ceux qui s’intéressent un peu aux origines de la pensée telle que nous la pratiquons, une galerie de portraits dans laquelle on se plait à repérer quelques figures de pensée avec lesquelles on se trouve un petit air de famille.

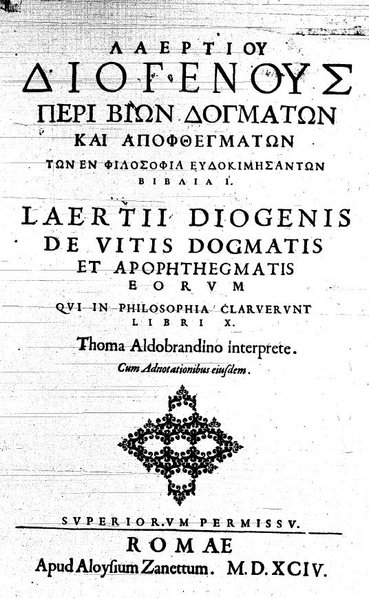

De Diogène Laerce, on sait finalement peu de choses. C’est surtout un compilateur qui a réussi dans cet ouvrage considérable, à rassembler, à partir de sources diverses, les éléments permettant de présenter les grands courants de pensée de l’antiquité, et leurs principaux héros (et hérauts).

Quelques élèves se demandaient, puisque nous étions en train de travailler sur les quelques anecdotes qui dressent le portrait de Pyrrhon d’Elis, à quoi pouvait ressembler la notice que Diogène Laerce lui consacra.

Alors, voila. (et je précise que pour les élèves qui lisent couramment le grec ancien, on trouve à cette adresse (http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/laerce/9pyrrhon1.htm) l’intégralité de ce qui suit en édition bilingue). Surtout, on trouve sur le même site l’intégralité de ce Vies, doctrines et sentences des philosophes illustres.

Quelques uns trouveront peut-être cet extrait un peu long. On insistera un peu, en disant qu’il contient tout de même une synthèse des principaux éléments du scepticisme, et des arguments à partir desquels on devait conclure en ces temps là à la nécessité de la suspension du jugement (autant d’arguments qu’il s’agit donc de contrer si on veut tenter d’affirmer quoi que ce soit). Mais si vraiment on n’a pas le temps, je conseillerais de jeter tout de même un coup d’oeil aux dernier mots que Diogène Laerce consacre à Pyrrhon, car de nouveau, c’est la douceur qui est évoquée. C’est, dans l’histoire de la philosophie, un concept assez rarement pris au sérieux. On pourrait pourtant, alors qu’on évoque volontiers le fait que la philosophie puisse être comparée à un sport de combat ou à un défi entre intellectuels, prendre cette invitation à la douceur comme une des expériences les plus audacieuses en matière de lâcher prise. Ce serait là une belle manière de saisir la proposition sceptique sans en faire une simple entreprise de démolition :

« Pyrrhon d’Élis était fils de Plistarchus, suivant Dioclès. Apollodore dit, dans les Chroniques, qu’il avait d’abord cultivé la peinture; il s’attacha ensuite, au dire d’Alexandre dans les Successions, à Bryson, fils de Stilpon, et plus tard à Anaxarque dont il devint inséparable. Il l’accompagna jusque dans l’Inde, et visita avec lui les gymnosophistes et les mages. C’est de là qu’il paraît avoir rapporté, comme le dit Ascanius d’Abdère, cette noble philosophie qu’il a le premier introduite en Grèce, l’acatalepsie et la suspension du jugement. Il soutenait que rien n’est honnête ni honteux, juste ni injuste, et de même pour tout le reste; que rien, en un mot, n’a une nature déterminée et absolue, et que les  actions des hommes n’ont pas d’autre principe que la loi et la coutume, puisqu’une chose n’a pas plus tel caractère que tel autre. Sa conduite était d’accord avec sa doctrine : il 222 ne se détournait, ne se dérangeait pour rien; il suivait sa route quelque chose qui se rencontrât, chariots, précipices, chiens, etc. ; car il n’accordait aucune confiance aux sens. Heureusement, dit Antigonus de Caryste, ses amis l’accompagnaient partout et l’arrachaient au danger. Cependant Énésidème assure que, tout en proclamant dans la théorie la suspension du jugement, il n’agissait pas indistinctement et au hasard. Il vécut jusqu’à l’âge de quatre-vingt-dix ans.

actions des hommes n’ont pas d’autre principe que la loi et la coutume, puisqu’une chose n’a pas plus tel caractère que tel autre. Sa conduite était d’accord avec sa doctrine : il 222 ne se détournait, ne se dérangeait pour rien; il suivait sa route quelque chose qui se rencontrât, chariots, précipices, chiens, etc. ; car il n’accordait aucune confiance aux sens. Heureusement, dit Antigonus de Caryste, ses amis l’accompagnaient partout et l’arrachaient au danger. Cependant Énésidème assure que, tout en proclamant dans la théorie la suspension du jugement, il n’agissait pas indistinctement et au hasard. Il vécut jusqu’à l’âge de quatre-vingt-dix ans.

Antigonus de Caryste, dans le livre intitulé Pyrrhon, donne sur lui les détails suivants : « Il avait d’abord été peintre, mais pauvre et obscur. On conserve même dans le gymnase d’Élis des lampadophores assez médiocres de sa composition. Il voyageait souvent, recherchait la solitude, et ne se montrait que rarement dans sa patrie. Il se réglait en cela sur ce qu’il avait entendu dire à un Indien qui reprochait à Anaxarque son assiduité dans le palais des rois, et le peu de soin qu’il prenait de former les hommes à la vertu. Il avait une égalité d’âme inaltérable, si bien que, quand on l’abandonnait au milieu d’un discours, il n’en continuait pas moins à parler; et cependant il avait eu dans sa jeunesse un caractère bouillant et emporté. Souvent il se mettait en voyage, sans prévenir personne de son dessein, et prenait pour compagnons de route ceux qui lui agréaient. Un jour qu’Anaxarque était tombé dans un bourbier, il continua son chemin sans le secourir ; quelqu’un lui en fit reproche, mais Anaxarque lui-même loua le calme inaltérable et l’impassibilité de son caractère. Une autre fois on le surprit à parler tout seul, et, comme on lui en demandait la raison, il répondit : Je médite sur les moyens de devenir homme de bien. Dans les discussions, on prisait beaucoup sa 223 manière, parce que ses réponses, justement appropriées aux questions, allaient toujours au but. C’est par là qu’il séduisit Nausiphane tout jeune encore. Nausiphane prétendait qu’il fallait suivre Pyrrhon pour le fond, mais n’avoir d’autre guide que soi-même pour l’expression. Il racontait aussi qu’Épicure l’interrogeait souvent sur le compte de Pyrrhon, dont il admirait la vie et le caractère. »

Pyrrhon excita à un si haut point l’admiration, que ses concitoyens lui conférèrent les fonctions de grand prêtre et rendirent en sa faveur un décret qui exemptait d’impôts les philosophes. Aussi son système de l’indifférence eut-il de nombreux partisans. Timon a dit de lui à ce sujet, dans le Python et dans les Silles :

Noble vieillard, ô Pyrrhon, comment et par quelle roule as-tu pu réchapper au milieu de cet esclavage des doctrines et des futiles enseignements des sophistes? Comment as-tu brisé les liens de l’erreur et de la croyance servile ? Tu ne t’épuises pas à scruter la nature de l’air qui enveloppe la Grèce, l’origine et la fin de toutes choses.

Et ailleurs dans les Images :

Ο Pyrrhon, je désire ardemment apprendre de toi comment, encore sur la terre, tu mènes cette vie heureuse et tranquille ; comment seul, parmi les mortels, lu jouis de la félicité des dieux.

Dioclès dit que les Athéniens lui accordèrent le droit de cité pour avoir tué Cotys de Thrace (1). Il vivait dans une chaste intimité avec sa sœur qui était sage-femme, suivant Eratosthène dans le traité de la Richesse et de la Pauvreté. Il portait lui-même au 224 marché, quand cela se rencontrait, la volaille et les cochons de lait à vendre ; indifférent à tout, il nettoyait les ustensiles de ménage, et même il lavait la truie, à ce qu’on assure. Un jour qu’il s’était emporté contre sa sœur Philista, on lui fit remarquer cette inconséquence : « Ce n’est pas d’une femmelette, dit-il, que dépend la preuve de mon indifférence. » Une autre fois on lui reprochait de s’être mis en garde contre un chien qui l’attaquait; il répondit qu’il était difficile de dépouiller entièrement l’humanité, mais qu’il fallait faire tous ses efforts pour mettre sa conduite en harmonie avec les choses, ou, si on ne le pouvait pas, pour y approprier du moins ses discours. On rapporte qu’une blessure qu’il avait nécessita l’emploi des révulsifs et même l’usage du fer et du feu, et qu’on ne le vit point sourciller pendant l’opération. Timon a bien dépeint son caractère dans l’écrit à Pithon. PhiIon d’Athènes, un de ses amis, raconte qu’il citait fréquemment Démocrite et Homère pour lesquels il professait une haute admiration. Il avait sans cesse à la bouche ce vers du poète :

Les hommes sont semblables aux feuilles des arbres (2).

Il aimait aussi la comparaison qu’il fait des hommes avec les guêpes, les mouches et les oiseaux. Il citait également ces vers :

Mais toi, meurs à ton tour. Pourquoi gémir ainsi?

Patrocle est mort, et il valait mieux que toi (3) ;

et tous ceux qui expriment la fragilité, la vanité et la futilité des choses humaines.

225 Posidonius rapporte de lui le trait suivant : surpris par une tempête, et voyant ses compagnons consternés, il resta calme et, pour relever leur courage, il leur montra un pourceau qui mangeait à bord du vaisseau, et leur dit que le sage devait avoir la même tranquillité et la même confiance. Numenius est le seul qui ait prétendu qu’il avait des dogmes positifs.

Pyrrhon a eu des disciples célèbres, entre autres Euryloque, dont on cite ce trait d’inconséquence : Un jour, dit-on, il s’irrita tellement contre son cuisinier, qu’il saisit une broche chargée de viande et le poursuivit ainsi jusqu’à la place publique. Une autre fois, fatigué des questions qu’on lui adressait dans une discussion à Élis, il jeta son manteau et se sauva en traversant l’Alphée à la nage. Timon dit qu’il était l’ennemi déclaré des sophistes ; Philon, au contraire, aimait à discuter; de là ces vers de Timon :

Fuyant les hommes, tout entier à l’étude, il converse avec lui-même,

Sans s’inquiéter de la gloire et des disputes où se complaît Philon.

Pyrrhon eut encore pour disciples Hécatée d’Abdère, Timon de Phlionte, l’auteur des Silles, dont nous parlerons plus tard, et Nausiphane de Téos, que quelques-uns donnent pour maître à Épicure. Tous ces philosophes s’appelaient pyrrhoniens, du nom de leur maître, ou bien encore aporétiques (4), sceptiques (5), éphectiques (6) et zététiques (7). Ils s’appelaient zététiques parce qu’ils cherchaient partout la vérité ; sceptiques, 226 parce qu’ils examinaient toujours sans jamais trouver; le nom d’éphectiques indiquait le résultat de leurs recherches, c’est-à-dire la suspension du jugement ; enfin on les nommait aporétiques, parce qu’ils prétendaient que les dogmatiques cherchaient la vérité sans l’avoir rencontrée encore, et qu’eux-mêmes ne faisaient pas autre chose. Théodose prétend, dans les Sommaires sceptiques, que la philosophie sceptique ne doit pas être appelée pyrrhonienne ; « car, dit-il, puisque d’après les principes du scepticisme il est impossible de connaître les pensées d’un autre, nous ne pouvons pas connaître les sentiments de Pyrrhon, et par conséquent nous ne pouvons nous nommer pyrrhoniens. » Il ajoute que Pyrrhon d’ailleurs n’est pas l’inventeur du scepticisme et qu’il n’avait aucun dogme ; que par conséquent le titre de pyrrhonien indique tout au plus une analogie de sentiments.

Quelques-uns prétendent qu’Homère est le premier auteur de ce système, parce que, plus qu’aucun autre écrivain, il exprime sur les mêmes choses des idées différentes, sans jamais rien affirmer ni définir expressément. Ils trouvent aussi le scepticisme chez les sept sages, par exemple dans cette maxime : Rien de trop; et dans cette autre : Caution, ruine prochaine, indiquant que faire une promesse positive c’est s’exposer à quelque malheur. Archiloque et Euripide sont aussi sceptiques, suivant eux, Archiloque pour avoir dit:

Cher Glaucus, fils de Leptine, les opinions des mortels changent avec les jours que leur envoie Jupiter;

Euripide pour ces vers :

Misérables mortels! pourquoi parler de notre sagesse? Nous 227 dépendons de toi en toutes choses ; nous ne faisons qu’obéir à ta volonté (8).

Ils rangent encore parmi les sceptiques Xénophane, Zenon d’Élée et Démocrite ; Xénophane, parce qu’il dit:

Personne n’a jamais su, personne ne saura clairement la vérité.

Zénon parce qu’il supprime le mouvement en disant : « L’objet en mouvement ne se meut ni dans le lieu où il est ni dans celui où il n’est pas. » Démocrite, parce qu’il nie l’existence dés qualités lorsqu’il dit : « Le froid et le chaud, tout cela dépend de l’opinion ; en réalité il n’y a que les atomes et le vide ; » et ailleurs : « Nous ne savons rien absolument ; la vérité est au fond d’un abîme. »

Platon, suivant eux, attribue la connaissance de la vérité aux dieux et aux fils des dieux ; il ne laisse aux hommes que la recherche de la vraisemblance. Euripide dit encore :

Qui sait si la vie n’est pas la mort,

Si la mort n’est pas ce que les mortels appellent la vie ?

Empédocle dit de son côté :

L’homme ne peut ni voir ni entendre ces choses; elles échappent à son intelligence ;

et plus bas :

N’ajoutons foi qu’aux idées qui se présentent à chacun de nous.

Ils citent aussi ces paroles d’Héraclite : « Sur les plus 228 hautes questions ne faisons point de conjectures téméraires. » Ils invoquent encore Hippocrate, qui dit que « toute opinion est douteuse et purement humaine. » Enfin ils citent Homère qui avait dit avant tous ces auteurs (9) :

La langue des mortels est changeante, inconstante en ses discours ; et :

On peut parler beaucoup dans un sens et dans l’autre ; et:

Telles seront vos paroles, telle sera la réponse.

Ce qui veut dire que les raisons pour et contre ont même valeur.

Les sceptiques combattaient les doctrines de toutes les écoles et n’en proposaient aucune pour leur compte. Ils se contentaient d’énoncer, d’exposer les opinions des autres, sans rien affirmer eux-mêmes, pas même qu’ils n’affirmaient rien. Dire « nous n’affirmons rien » c’eût été déjà affirmer quelque chose ; ils supprimaient donc jusqu’à cette dernière affirmation. « Nous énonçons, disaient-ils, les doctrines des autres pour montrer notre complète indifférence; c’est comme si nous exprimions la même chose par un simple signe. Ainsi ces mots nous n’affirmons rien, indiquent l’absence de toute affirmation, comme ces autres propositions : Pas plus une chose qu’une autre, — A toute raison est opposée une raison égale, et toutes les maximes semblables. » Les mots pas plus que, ont quelquefois un sens affirmatif et indiquent l’égalité de 229 certaines choses; dans cette phrase par exemple : Le pirate n’est pas plus méchant que le menteur. Mais les sceptiques les prennent dans un sens purement négatif, comme quand on conteste une chose et qu’on dit : Il n’y a pas plus de Scylla que de Chimère. Le mot plus exprime aussi la comparaison : Le miel est plus doux que le raisin. Il peut encore avoir une signification tout à la fois affirmative et négative ; ainsi cette phrase : La vertu est plus utile que nuisible, signifie que la vertu est utile et qu’elle n’est pas nuisible. Du reste les sceptiques supprimaient même le principe : Pas plus une chose qu’une autre. « De même, disaient-ils, que la proposition : Il y a une providence, n’est pas plus vraie que fausse, de même aussi il n’y a pas plus de vérité que de fausseté dans le principe : Pas plies une chose qu’une autre. » Ces mots expriment simplement, suivant Timon dans le Python, l’absence de toute affirmation, l’abstention du jugement. De même aussi cette proposition : A toute raison, etc., entraîne la suspension du jugement; car du moment où, les choses étant différentes, les raisons opposées ont la même valeur, il s’ensuit que la vérité ne peut être connue.

Du reste à cette assertion elle-même est opposée une assertion contraire, qui, après avoir détruit toutes les autres, se tourne contre elle-même et se détruit, semblable à ces purgatifs qui, après avoir débarrassé l’estomac, sont rejetés eux-mêmes sans laisser de traces. Aussi les dogmatiques prétendent-ils que tous ces raisonnements, bien loin d’ébranler l’autorité de la raison, ne font que la confirmer. A cela les sceptiques répondent qu’ils ne se servent de la raison que comme d’un instrument, parce qu’il n’est pas possible de renverser l’autorité de la raison sans employer la raison. 230 C’est ainsi que pour dire que l’espace n’existe pas, il faut employer le mot espace ; mais alors c’est dans un sens négatif, et non dogmatiquement. De même encore pour dire que la nécessité n’est cause de rien, il faut nommer la nécessité. C’est de la même manière que les sceptiques disent que les choses ne sont point en elles-mêmes ce qu’elles nous paraissent, et que tout ce qu’on peut en affirmer, c’est qu’elles paraissent telles. « Nous doutons, disent-ils, non pas de ce que nous pensons, — car notre pensée est pour nous évidente, — mais de la réalité des choses qui nous sont connues par les sens. »

Le système pyrrhonien est donc « une simple exposition des apparences, ou des notions de toute espèce, au moyen de laquelle, comparant toute chose à toute chose, on arrive à ce résultat qu’il n’y a entre ces notions que contradiction et confusion. » Telle est la définition qu’en donne Énésidème dans l’Introduction au Pyrrhonisme. Quant à la contradiction des doctrines, après avoir montré d’abord comment et par quelles raisons les objets obtiennent notre assentiment, ils s’appuient sur ces raisons mêmes pour détruire toute croyance à l’existence de ces objets. Ainsi ils disent que nous regardons comme certaines les choses qui produisent toujours des impressions analogues sur les sens, celles qui ne trompent jamais ou ne trompent que rarement, celles qui sont habituelles ou établies par les lois, celles qui nous plaisent ou excitent notre admiration ; ensuite ils prouvent que les raisons opposées à celles sur lesquelles se fonde notre assentiment méritent une égale créance.

Les difficultés qu’ils élèvent relativement à l’accord des apparences sensibles ou des notions, forment dix tropes ou arguments dont l’objet est d’établir que le 231 sujet et l’objet de la connaissance changent sans cesse. Voici ces dix tropes, tels que les propose Pyrrhon :

Le premier porte sur la différence qu’on remarque entre les sentiments des animaux, eu égard au plaisir, à la douleur, à ce qui est nuisible et utile. On en conclut que les mêmes objets ne produisant pas les mêmes impressions, cette différence est pour nous une raison de suspendre notre jugement. En effet, parmi les animaux, les uns sont produits sans accouplement, comme ceux qui vivent dans le feu, le phénix d’Arabie et les vers ; pour d’autres au contraire, par exemple l’homme et les autres animaux, cette condition est nécessaire; de plus leur constitution diffère, et de là de nombreuses inégalités entre leurs sens : l’épervier a la vue perçante, le chien l’odorat subtil; or il est évident que si les sens diffèrent, les images qu’ils transmettent diffèrent également. Les chèvres broutent les jeunes branches que l’homme trouve amères ; les cailles mangent la ciguë qui est un poison pour l’homme ; le fumier répugne au cheval et le porc s’en nourrit.

Le second trope a trait à la constitution de l’homme et à la différence des tempéraments : ainsi Démophon, maître d’hôtel d’Alexandre, avait chaud à l’ombre et froid au soleil. Andron d’Argos traversait sans boire les déserts brûlants de la Libye, au rapport d’Aristote. Celui-ci est porté à la médecine, un autre a du goût pour l’agriculture, un troisième pour le commerce. Ce qui nuit aux uns est utile aux autres; il faut donc s’abstenir de prononcer.

Le troisième a pour objet la différence des organes des sens : une pomme est jaune à la vue, douce au goût, agréable à l’odorat ; un même objet affecte différentes formes quand il est vu dans des miroirs dif- 232 férents; d’où il suit qu’il n’y a aucune raison de croire qu’il est tel qu’il paraît et non autre.

Le quatrième s’appuie sur les dispositions du sujet et les diverses modifications qu’il subit, par exemple la santé, la maladie, le sommeil, la veille, la joie, la tristesse, la jeunesse, la vieillesse, la confiance, la crainte, le besoin, l’abondance, la haine, l’amitié, le chaud, le froid, la respiration facile, l’obstruction du canal respiratoire. Les objets nous paraissent différents suivant les dispositions du moment ; la folie elle-même n’est pas un état contre nature ; car qui nous prouve de quel côté est la raison, de quel côté la folie? Nous-mêmes ne voyons-nous pas le soleil immobile? Le stoïcien Théon de Tithora se promenait tout endormi sur le haut d’un toit; un esclave de Périclès en faisait autant.

Le cinquième trope porte sur les institutions, les lois, la croyance aux mythes religieux, les conventions particulières à chaque nation, les opinions dogmatiques. Il embrasse tout ce qui a rapport au vice et à l’honnêteté, au vrai et au faux, au bien et au mal, aux dieux, à la production et à la destruction de toutes choses. Ainsi la même action est juste pour les uns, injuste pour les autres, bonne ici, mauvaise ailleurs. Les Perses trouvent tout naturel d’épouser leur sœur ; aux yeux des Grecs, c’est un sacrilège. Les Massagètes, suivant Eudoxe, dans le Ier livre du Tour du Monde, admettent la communauté des femmes; les Grecs la réprouvent. Les Ciliciens approuvent le vol ; les Grecs le condamnent. Autres pays, autres dieux : les uns croient à la providence, les autres non ; les Égyptiens embaument leurs morts ; les Romains les brûlent ; les Péoniens les jettent dans dés marais. Autant de motifs pour ne rien prononcer sur la vérité.

233 Le sixième se tire du mélange et de la confusion des objets : aucune chose ne nous apparaît en elle-même et sans mélange ; elle est unie à l’air, à la lumière, à l’humidité, à la solidité, à la chaleur, au froid, au mouvement, à des vapeurs, à mille autres forces. La pourpre ne paraît pas avoir la même couleur au soleil qu’à la lumière de la lune ou à celle d’une lampe. La couleur de notre corps n’est pas la même à midi et au coucher du soleil. Une pierre qu’on ne peut soulever dans l’air est facilement déplacée dans l’eau, soit parce qu’elle est lourde en elle-même, et que l’eau la rend légère, soit parce que, légère en elle-même, elle est rendue pesante par l’air. De même donc que nous ne pouvons discerner l’huile dans un onguent, de même aussi il nous est impossible de démêler les qualités propres de chaque chose.

Le septième est relatif aux distances, à la position, à l’espace et aux objets qui sont dans l’espace. On établit dans ce trope que ce que nous croyons grand semble petit dans certains cas ; ce que nous croyons carré semble rond; ce qui est uni paraît couvert d’aspérités; le droit semble courbe ; le jaune offre l’apparence d’une autre couleur ; le soleil nous paraît petit à cause de la distance ; les montagnes, vues de loin, ressemblent à des masses aériennes parfaitement polies ; de près, elles sont âpres et abruptes. Le soleil n’a pas la même apparence à son lever et au milieu de sa course. L’aspect d’un même corps varie suivant qu’on le voit dans une forêt ou en rase campagne. Les images des objets changent selon leur position par rapport à nous : le cou de la colombe se nuance diversement si on l’examine de différents points. Comme, d’un autre côté, on ne peut connaître les choses abstraction faite du lieu et de la position, leur nature véritable nous échappe.

234 Le huitième trope se tire des qualités des choses, de leur température plus ou moins élevée, de la vitesse et de la lenteur de leur mouvement, de leur teinte plus ou moins pâle, plus ou moins colorée: ainsi le vin, pris modérément, fortifie; pris avec excès, il énerve; de même pour la nourriture et les choses analogues.

Le neuvième est relatif à la fréquence et à la rareté des choses, à leur étrangeté. Les tremblements de terre n’excitent aucun étonnement là où ils sont communs ; le soleil ne nous frappe pas, parce que nous le voyons chaque jour. Ce neuvième trope est placé au huitième rang par Phavorinus, et au dixième par Sextus et Énésidème. Le dixième devient le huitième dans Sextus, et le neuvième dans Phavorinus.

Le dixième a rapport à la comparaison des choses entre elles ; par exemple du léger avec le lourd, du fort avec le faible, du grand avec le petit, du haut avec le bas ; ainsi ce que nous appelons la droite n’a pas ce caractère d’une manière absolue ; un objet ne parait à droite qu’en vertu de sa positionpar rapport à un autre; que celui-ci se déplace, et le premier ne sera plus à droite. De même encore les notions de père et de frère sont purement relatives ; le jour est relatif au soleil ; tout est relatif à la pensée ; donc rien ne peut être connu en soi, tout étant relatif.

Tels sont les dix tropes pyrrhoniens.

Agrippa en ajoute cinq autres à ceux-ci; il les tire de la différence des doctrines, de la nécessité de remonter à l’infini d’un raisonnement à un autre, des rapports, du caractère des principes et de la réciprocité des preuves. Celui qui a pour objet la différence des doctrines montre que toutes les questions que se proposent les philosophes ou qu’on agite généralement sont pleines d’incertitudes et de contradictions. Celui 235 qui se tire de l’infinité établit qu’il est impossible d’arriver jamais, dans ses recherches, à une vérité incontestable, puisqu’une vérité est établie au moyen d’une autre, et ainsi à l’infini. L’argument emprunté aux rapports repose sur ce que jamais un objet n’est perçu isolément et en lui-même, mais bien dans ses rapports avec d’autres; il est donc impossible de le connaître. Celui qui porte sur les principes est dirigé contre ceux qui prétendent qu’il faut accepter les principes des choses en eux-mêmes, et les croire sans examen ; opinion absurde, car on peut tout aussi bien poser des principes contraires à ceux-là. Enfin celui qui est relatif aux preuves réciproques s’applique toutes les fois que la preuve de la vérité cherchée suppose préalablement la croyance à cette vérité : par exemple si, après avoir prouvé la porosité des corps par l’émanation, on prouve ensuite l’émanation par la porosité.

Les sceptiques suppriment toute démonstration, tout critérium du vrai, aussi bien que les signes, les causes, le mouvement; ils nient la possibilité de la science, la production et la destruction, la réalité du bien et du mal. Toute démonstration, disent-ils, s’appuie ou sur des choses qui se démontrent elles-mêmes ou sur des principes indémontrables; si sur des choses qui se démontrent, celles-ci ont besoin elles-mêmes de démonstrations, et ainsi à l’infini ; si sur des principes indémontrables, du moment où la totalité de ces principes, ou seulement un certain nombre, un seul même, est mal établi, toute la démonstration croule à l’instant. Que si on suppose, disent-ils encore, qu’il y a des principes qui n’ont pas besoin de démonstration, on s’abuse étrangement en ne voyant pas qu’il faudrait d’abord démontrer ce 236 point, à savoir que certaines choses emportent avec elles une certitude directe et immédiate ; car on ne saurait prouver qu’il y a quatre éléments par la raison qu’il y a quatre éléments. D’un autre côté, si, dans une démonstration complexe, on conteste les preuves partielles, on rejette par cela même l’ensemble de la démonstration. Bien plus, pour reconnaître qu’il y a démonstration, il faut un critérium, et, pour établir un critérium, il faut une démonstration, deux choses qui échappent à toute certitude, puisqu’elles se ramènent réciproquement l’une à l’autre. Comment donc pourra-t-on arriver à la certitude sur les choses obscures, si on ignore même comment il faut démontrer? Car ce qu’on cherche à connaître, ce ne sont pas les apparences des choses, mais leur nature et leur essence.

Ils traitent d’absurdes les dogmatiques, en disant que les conclusions tirées par eux de leurs principes, ne sont pas des vérités scientifiques et démontrées, mais bien de simples suppositions ; que par la même méthode on pourrait établir des choses impossibles. Ils disent encore que ceux qui prétendent qu’il ne faut pas juger les choses par leur entourage et leurs accessoires, mais prendre pour règle leur nature même, ne s’aperçoivent pas, dans leur prétention à donner la mesure et la définition exacte de toutes choses, que si les objets offrent telle ou telle apparence, cela tient uniquement à leur position et à leur arrangement relatif. Ils concluent de là qu’il faut dire ou que tout est vrai ou que tout est faux ; car si certaines choses seulement sont vraies, comment les reconnaître ? Evidemment ce ne seront pas les sens qui jugeront les choses sensibles ; car toutes les apparences ont pour les sens une égale valeur ; ce ne sera pas davantage 237 l’entendement, par la même raison. Mais en dehors de ces deux facultés, on ne trouve aucun autre critérium. Ainsi, disent-ils, si l’on veut arriver à quelque certitude relativement aux données sensibles ou intelligibles, on devra d’abord établir les opinions antérieurement émises à propos de ces données; car ces opinions sont contradictoires ; il faudra ensuite les apprécier au moyen des sens ou de l’entendement ; mais l’autorité de ces deux facultés est contestée. Il devient donc impossible de porter un jugement critique sur les opérations des sens et de l’entendement.

D’un autre côté, la lutte des diverses opinions nous condamnant à la neutralité, la mesure qu’on croyait devoir appliquer à l’appréciation de tous les objets, est par là même enlevée, et on doit accorder à toutes choses une égale valeur.

« Nos adversaires nous diront peut-être (10) : « Les apparences sont-elles fidèles ou trompeuses? » Nous répondons que si elles sont fidèles, ils n’ont rien à objecter à ceux qui se rendent à l’apparence contraire à celle qu’ils adoptent eux-mêmes; car s’ils sont croyables lorsqu’ils disent ce qui leur semble vrai, celui auquel semble le contraire, l’est également; que si les apparences sont trompeuses, ils ne méritent eux-mêmes aucune confiance lorsqu’ils avancent ce qui leur paraît vrai. Il ne faut pas croire d’ailleurs qu’une chose soit vraie par cela seul qu’elle obtient l’assentiment ; car tous les hommes ne se rendent pas aux mêmes raisons ; le même individu ne voit pas toujours de la même manière. La persuasion tient souvent à des causes extérieures, à l’autorité de celui qui parle, 238 à son habileté, à la douceur de son langage, à l’habitude, au plaisir. »

Ils suppriment encore le critérium du vrai par ce raisonnement : ou le critérium a été contrôlé lui-même, ou il n’est pas susceptible de l’être ; dans ce dernier cas, il ne mérite aucune confiance et ne peut servir à discerner le vrai du faux ; si au contraire il a été contrôlé, il rentre dans la classe des choses particulières qui ont besoin d’un critérium, et alors juger et être jugé sont une seule et même chose ; le critérium qui juge est jugé par un autre, celui-ci par un troisième et ainsi à l’infini. Ajoutez à cela, disent-ils, qu’on n’est pas même d’accord sur la nature de ce critérium du vrai : les uns disent que le critérium c’est l’homme, les autres les sens ; ceux-ci mettent en avant la raison, ceux-là la représentation cataleptique. Quant à l’homme, il est en désaccord et avec lui-même et avec les autres, comme le prouve la diversité des lois et des coutumes ; les sens sont trompeurs, la raison est en désaccord avec elle-même, la représentation cataleptique est jugée par l’intelligence, et l’intelligence est changeante ; donc on ne peut trouver aucun critérium, et par suite la vérité nous échappe.

Il n’y a pas non plus de signes. Car s’il y a des signes, disent-ils, ils sont ou sensibles ou intelligibles : ils ne sont pas sensibles ; car tout ce qui est sensible est général, et le signe est quelque chose de particulier ; de plus l’objet sensible a une existence propre, le signe est relatif. Le signe n’est pas non plus intelligible, cardans ce cas il doit être ou la manifestation visible d’une chose visible, ou la manifestation invisible d’une chose invisible, ou le signe invisible d’une chose visible, ou le signe visible d’une chose invisible ; rien de tout cela n’est possible. Donc 239 il n’y a pas de signes. En effet il n’est pas le signe visible d’une chose visible ; car ce qui est visible n’a pas besoin de signe ; il n’est pas non plus le signe invisible d’une chose invisible ; car quand une chose est manifestée par le moyen d’une autre, elle doit devenir visible. Il n’y a pas davantage de signes invisibles d’objets visibles ; car ce qui aide à la perception d’autre chose doit être visible. Enfin il n’est pas la manifestation visible d’une chose invisible ; car le signe étant une chose toute relative, doit être perçu dans ce dont il est le signe, et cela n’est pas. 11 suit donc de là que rien de ce qui n’est pas évident de soi, ne peut être perçu ; car on considère les signes comme aidant à percevoir ce qui n’est pas évident par soi-même.

Ils suppriment également l’idée de cause au moyen de ce raisonnement : la cause est quelque chose de relatif ; elle est relative à ce dont elle est cause ; mais ce qui est relatif est seulement conçu et n’a pas d’existence réelle ; l’idée de cause est donc une pure conception ; car à titre de cause elle doit être cause de quelque chose ; autrement elle ne serait pas cause. De même que le père ne peut être père s’il n’existe pas un être par rapport auquel on lui donne ce titre, de même aussi pour la cause. Or il n’existe rien relativement à quoi la cause puisse être conçue comme cause ; car il n’y a ni production ni destruction, ni rien de pareil, donc il n’y a pas de cause. Admettons cependant qu’il y ait des causes : ou bien le corps sera cause du corps, ou bien l’incorporel de l’incorporel ; ni l’un ni l’autre n’est possible ; donc il n’y a pas de cause ; en effet le corps ne peut être cause d’un autre corps, puisqu’ils ont l’un et l’autre même nature ; si l’on disait que l’un est cause, en tant que corps, l’autre serait aussi cause au même titre ; on aurait donc deux causes récipro- 240 ques, deux agents et point de patient. L’incorporel n’est pas cause de l’incorporel, par les mêmes raisons. L’incorporel n’est pas cause non plus du corps ; car rien d’incorporel ne peut produire un corps. Le corps ne peut pas davantage être cause de l’incorporel ; car dans toute production il doit y avoir une matière passive ; mais l’incorporel étant par sa nature à l’abri de toute passivité, ne peut être l’objet d’aucune production ; donc il n’y a pas de cause. D’où il résulte que les premiers principes de toutes choses n’ont aucune réalité ; car qui dit principe dit agent et cause efficiente.

Il n’y a pas non plus de mouvement, car l’objet en mouvement doit se mouvoir ou dans le lieu où il est, ou dans celui où il n’est pas. Dans le lieu où il est, c’est impossible; dans celui où il n’est pas, même impossibilité ; donc il n’y a pas de mouvement.

Ils suppriment aussi toute science. Si quelque chose peut être enseigné, disent-ils, c’est ou l’être en tant qu’être, ou le non-être en tant que non-être; mais l’être en tant qu’être ne s’enseigne pas; car il est dans la nature de l’être de se manifester et de se faire connaître directement à tous ; il en est de même du non-être en tant que non-être, car le non-être n’a aucun attribut ; par conséquent il n’est pas susceptible d’être enseigné.

Il n’y a pas de production, disent-ils encore : l’être n’est pas produit; il est; le non-être pas davantage, puisqu’il n’a aucune réalité ; ce qui n’est pas, ce qui n’a aucune existence réelle, ne peut être produit.

Le bien et le mal n’ont pas non plus une existence absolue ; car si quelque chose est bien ou mal en soi, il doit être tel pour tout le monde, comme la neige est froide pour tous. Mais bien loin de là, il n’y a pas une 241 seule chose que l’on s’accorde universellement à déclarer bonne ou mauvaise. Donc le bien et le mal n’existent pas absolument. En effet, il faut ou déclarer bien ce qui semble tel à chacun, ou faire un choix ; la première supposition est impossible ; car ce que l’un déclare bien, l’autre le trouve mal ; Épicure veut que le plaisir soit un bien; c’est un mal pour Antisthène; il s’en suivrait que la même chose est bonne et mauvaise. Si au contraire on ne regarde pas comme bien tout ce à quoi l’on a donné ce titre, il faudra faire un choix entre les doctrines, ce qui est impossible, les arguments contraires ayant même valeur. Il est donc impossible de connaître le bien en soi.

Du reste on peut étudier tout l’ensemble de leur système dans leurs propres écrits. Pyrrhon n’a rien écrit; mais ses disciples, Timon, Enésidème, Numénius, Nausiphane et les autres, ont laissé des ouvrages.

Les dogmatiques opposent aux Pyrrhoniens que, contrairement à leurs principes, ils admettent certaines notions, et sont eux-mêmes dogmatiques. Car alors même qu’ils ne paraissent que réfuter les autres, ils énoncent une opinion, et par conséquent ils affirment et professent certains dogmes. En effet, quand ils disent qu’ils n’affirment rien, qu’à toute raison est opposée une raison égale, ce sont déjà là des affirmations, des assertions dogmatiques. A cela ils répondent : « Nous reconnaissons parfaitement que comme hommes nous éprouvons certains sentiments ; ainsi nous avouons qu’il fait jour, que nous vivons, nous ne contestons aucune des apparences dont se compose la vie ; mais à l’égard des principes que les dogmatiques établissent par le raisonnement,, et qu’ils prétendent percevoir avec certitude, nous nous abstenons ; nous 242 déclarons ces principes obscurs et n’admettons comme réelles que nos propres impressions (11). »

« Ainsi nous reconnaissons que nous voyons ; nous savons que nous pensons; mais comment voyons-nous? comment pensons-nous? nous ne le savons pas. Nous disons, comme simple expression d’un sentiment, que tel objet nous paraît blanc ; mais nous n’affirmons pas qu’il le soit réellement. Quant à l’expression : Je ne définis rien, et toutes les autres du même genre, elles n’ont dans notre bouche aucune valeur dogmatique. Il n’y a aucune analogie en effet entre cette proposition et un principe comme celui-ci : Le monde est sphérique. Dans le dernier cas on affirme une chose incertaine ; nous, au contraire, nous faisons simplement l’aveu de nos incertitudes; en disant que nous n’affirmons rien, nous n’affirmons pas même cette dernière proposition. »

Les dogmatiques leur reprochent encore de supprimer la vie en rejetant tout ce dont elle se compose ; mais ils repoussent cette nouvelle imputation comme mensongère : « Nous ne supprimons pas la vision, disent-ils, mais nous ignorons comment elle s’accomplit ; nous acceptons l’apparence, mais sans affirmer qu’elle réponde à la réalité. Nous sentons que le feu brûle, mais quant à dire qu’il est dans son essence de brûler, nous nous abstenons. Nous voyons qu’un homme est en mouvement et qu’il meurt, mais nous ignorons comment cela se fait. Nos raisonnements ne tombent que sur les conséquences incertaines que l’on tire des apparences. Lorsque l’on dit qu’une image offre des saillies, on ne fait qu’exprimer une appa- 243 rence ; mais lorsque l’on affirme qu’elle n’a pas de saillies, alors on ne se tient plus à l’apparence, on exprime autre chose. » C’est pour cela que Timon dit dans le Python, qu’il ne détruit point l’autorité de la coutume ; il dit encore dans les Images :

L’apparence est reine et maîtresse partout où elle se présente ; et à propos des sens ; « Je n’affirme pas que tel objet est doux, mais je déclare qu’il me semble tel. » Énésidème assure également dans le premier livre des Discours pyrrhoniens, que « Pyrrhon ne posait jamais aucune assertion dogmatique, à cause de l’équivalence des raisons contraires, mais qu’il s’en tenait aux apparences. » On retrouve la même idée dans le livre Contre la Sagesse et dans le traité de la Recherche. Zeuxis, ami d’Énésidème, dans le traité des Raisons Pour et Contre, Antiochus de Laodicée et Apellas, dans l’Agrippa, s’en tiennent également à l’apparence. D’où il suit qu’aux yeux des sceptiques le critérium est l’apparence. C’est ce qu’enseigne d’ailleurs expressément Énésidème. Telle est aussi l’opinion d’Épicure. Démocrite prétend, au contraire, qu’il n’y a aucun critérium des apparences, et qu’elles-mêmes ne sont pas le critérium du vrai.

Les dogmatiques attaquent ce critérium tiré de l’apparence, en disant que les mêmes objets présentent quelquefois des apparences différentes, qu’une tour peut paraître ronde et carrée, que par conséquent si le sceptique ne se détermine pas entre ces apparences diverses, il n’agira point; que si au contraire il préfère l’une ou l’autre, il n’accordera plus aux apparences une valeur égale. Les sceptiques répondent à cela qu’en présence d’apparences différentes, ils se 244 contentent de dire qu’il y a plusieurs apparences, et que c’est précisément parce que les choses apparaissent avec divers caractères qu’ils prennent pour guides les apparences.

La fin de l’homme pour les sceptiques est la suspension du jugement, laquelle est suivie de la sérénité de l’âme, comme de son ombre, suivant l’expression de Timon et d’Énésidème. En effet, nous n’avons pas à éviter ou à rechercher les choses qui dépendent de nous-mêmes; quant à celles qui ne tiennent pas à nous, mais à la nécessité, comme la faim, la soif, la douleur, nous ne pouvons les éviter, car la raison n’a pas de prise sur elles. Les dogmatiques objectent que le sceptique ne refusera pas même de tuer son père (12), si on le lui ordonne. À cela, ils répondent qu’ils peuvent parfaitement vivre, sans s’inquiéter des spéculations dés philosophes dogmatiques ; mais qu’il n’en est pas de même des choses qui ont rapport à la conduite et à la conservation de la vie. Aussi, disent-ils, nous évitons certaines choses, nous recherchons les autres, suivant en cela la coutume; nous obéissons aux lois.

Quelques auteurs prétendent que la fin de l’homme, pour les sceptiques, est l’impassibilité; suivant d’autres, c’est la douceur. »