Introduction

Dans la pièce de théâtre La vie est un songe, Pedro Calderon de la Barca met en scène un personnage, Sigismond, enfermé par le roi son père dans une tour pour éviter la réalisation d’une prédiction annonçant le retournement du prince contre l’autorité de son propre père. Le Prince passe alternativement par des phases de rêve et de veille, mais les drogues et l’enfermement font que ces deux temps se mélangent au point qu’il n’arrive plus à discerner ce qui est la vie de ce qui est le rêve. Mais pire encore, il en vient à affirmer que la vie elle-même n’est qu’un rêve ; c’est là le titre de la pièce, c’est aussi le point où Calderon de la Barca veut mener le public, mais c’est avant tout une question centrale en philosophie. En effet, si l’action humaine s’appuie sur une quantité nécessaire de certitude, il faut cependant admettre que cette certitude est souvent relative, qu’elle est faite sur une multitude de compromis, d’arrangements qui la rendent douteuse dès lors qu’on l’étudie de plus près. Il faut reconnaître aux philosophes sceptiques grecs d’avoir été les premiers à jeter un regard soupçonneux sur la connaissance, tenant tout pour faux de peur de se tromper. Position radicale, excessive même, mais qui aura une postérité riche et de nombreux héritiers. Il faut admettre avec eux que si nous accordons une valeur suprême à la vérité, alors on ne peut la brader au prix des approximations usuelles. Dès lors, si on veut atteindre une vérité reconnaissable comme telle, ne faut il pas douter de tout ? On ne se demande pas là si tout autour de nous est propre à nous faire douter, mais si le doute doit être une attitude volontaire et systématique. Le doute parait inévitable si l’on refuse de se laisser berner par les berceuses de l’opinion. Mais si l’opinion est confortable et efficace, alors il est nécessaire de se demander dans quelle mesure le doute est une obligation, et dans quel objectif il faut le pratiquer. En s’appuyant sur les sceptiques, qui sont les pères de cette attitude, nous tenterons de dépasser le doute conçu comme une fatalité, une limite stérile de la connaissance, pour tester la capacité du doute à produire quelque chose qui le dépasse et le rende ainsi nécessaire.

Première partie

Incontournable quand le problème porte sur le doute, le scepticisme est en fait au départ une philosophie s’appuyant sur quelques observations simples. Tout d’abord l’incapacité de nos sens à nous informer correctement sur le monde qui nous entoure. En effet, les sensations sont relatives à ceux qui les perçoivent, et un même élément du monde paraîtra de manière extrêmement différente à plusieurs hommes en faisant l’expérience. Un exemple simple est celui de la perception de la température. A partir de mêmes conditions météorologiques, d’un corps pourvu de mêmes aptitudes à ressentir la température, les hommes ont une impression radicalement différente de la température au même endroit et au même moment. En fait, ce que pointent les sceptiques, c’est la part de subjectivité inhérente à la perception du monde. Cette subjectivité pousse au doute dès lors qu’on en a conscience. On peut avoir une impression de fraîcheur, mais savoir que cette impression vient en fait de la fièvre dont on souffre, et qu’elle n’est donc pas réelle. Ainsi le scepticisme se fonde t-il avant tout sur la prise de conscience que tout ce que l’on ressent n’est pas réel, qu’il y a une différence entre ce qui est perçu et ce qui est. Le doute s’impose donc dès lors que l’ensemble de nos sens est concerné par cette imprécision.

Ce doute s’impose d’autant plus que rien ne va pouvoir venir réduire l’incertitude qui commence avec la perception. En effet, la réaction la plus logique face à la subjectivité de notre rapport au monde, c’est de considérer que la raison va nous sortir de l’erreur. Or les sceptiques n’adhèrent pas à cette proposition. En effet, si la raison venait résoudre l’incertitude, cela signifierait qu’un raisonnement permettrait d’aboutir à la certitude. Or c’est faux : aucun raisonnement n’est définitif. Tout raisonnement utilise des arguments qui eux-mêmes doivent être soutenus par d’autres arguments qui eux-mêmes à leur tour doivent être soutenus par des arguments etc. En somme, toute démonstration doit s’arrêter à un argument final, lui-même non démontré, que l’on devra accepter comme vrai sans avoir été validé par une preuve. Cet argument, qui est celui de la régression à l’infini des preuves est beaucoup plus puissant que le précédent car il ne se contente pas d’observer notre rapport avec le monde ; il s’agit là d’une preuve logique de l’impossibilité pour l’entendement humain d’arriver à une quelconque certitude.

Sur ce constat, les sceptiques concluent qu’il faut s’abstenir de toute affirmation, qu’elle soit positive ou négative. L’opinion est trop incertaine pour être affirmée ; mieux vaut s’en tenir à une sorte de retrait par rapport aux connaissances.

« Mais quand nous cherchons si la réalité est telle qu’elle apparaît, nous accordons qu’elle apparaît, et notre recherche ne porte pas sur ce qui apparaît mais sur ce qui est dit de ce qui apparaît. Or cela est différent de faire une recherche sur ce qui apparaît lui-même. Par exemple, le miel nous apparaît avoir une action adoucissante. De cela nous sommes d’accord, car nous subissions cette action adoucissante par nos sens. Mais de plus, s’il est doux, pour autant que cela découle de l’argument précédent, nous continuons de le chercher : ce n’est pas la chose apparente mais quelque chose qui est dit de la chose apparente. »

Diogène Laërce Vies et doctrines des philosophes illustres I, 19-20

Certes il est impossible de ne plus émettre aucun jugement, la vie et les choix nécessaires, les automatismes font qu’on est bien obligé de recevoir le monde pour ce qu’il est (ou pour ce qu’il apparaît être comme le diraient les sceptiques). Mais autant que faire ce peut, mieux vaut s’abstenir de prononcer ces jugements spontanés, et surtout de les ériger en véritables connaissances.

Transition

Faut il douter de tout ? Oui semble t il pour les sceptiques, puisque le doute est présenté par eux comme une nécessité. Mais affirmer le doute comme nécessaire c’est le présenter comme une sorte de fatalité à laquelle l’homme serait condamné. Cette fatalité, on serait plus tenté de s’en libérer que de voir en elle une voie que l’on puisse choisir. C’est la raison pour laquelle il faut étudier les éventuelles voies par lesquelles on pourrait voir dans le doute non un aboutissement, mais un moyen permettant d’atteindre autre chose.

Deuxième partie

Revenons dans l’antiquité grecque. Quand les sceptiques font le constat que l’opinion est une faiblesse, ils ne sont pas seuls. Un autre philosophe fait le même constat. Platon en effet porte un regard critique sur l’opinion. Il la décrit finalement comme le font les sceptiques, avec le même aspect trompeur, le même potentiel d’illusion. Mais il ne se dirige pas vers les mêmes conclusions pour autant. En effet, pour lui l’opinion est douteuse mais il y a néanmoins un au-delà de l’opinion qui permet d’atteindre une véritable connaissance. Ce faisant, il considère l’opinion sous un angle nouveau. Autant pour les sceptiques l’opinion est entièrement fausse, autant pour Platon elle est une apparence. Or une apparence n’est pas une erreur. C’est un fait qui est une constante chez Platon.

Pour prendre une occurrence de cette théorie, on peut se pencher sur le septième livre de la République, où Platon propose ce récit mieux connu sous le nom d’allégorie de la caverne. On y raconte le cheminement d’un prisonnier vers la vérité. A priori on pourrait penser que finalement, les idées auxquelles arrive ce personnage sont aussi arbitraires que les images du mur au fond de la caverne. Mais c’est oublier que les idées ne s’opposent pas aux images. Les images sont justement les images de quelque chose, sans être cette chose. Une image n’est qu’une apparence, mais l’apparence n’est pas déconnectée de l’objet qui constitue son original. C’est là que Platon se sépare des sceptiques. Pour lui, les ombres sur le mur sont l’image de quelque chose d’autre. Avoir recours à cette expérience particulière qu’est l’ombre est particulièrement efficace ici : nous savons que notre ombre n’est pas nous même. Nous savons qu’aucune ombre ne peut se confondre avec l’objet dont elle est l’ombre. Mais la forme de l’ombre dépend de l’objet. Elle ne peut pas avoir n’importe quelle forme. Voir l’ombre, c’est déjà voir quelque chose de l’objet, et mieux connaître l’objet c’est tenter d’en repérer la forme véritable, indépendamment des déformations que l’ombre lui fait subir. Chez les sceptiques, un tel passage de l’apparence à la vérité n’est pas possible parce qu’il n’y a rien qui permette d’aller au-delà de l’apparence. Mais pour Platon il y a une véritable continuité entre les différentes phases de l’expérience, qui permet d’aller vers la vérité. Pour prendre un exemple parlant, on peut se souvenir de la manière dont Platon considère l’amour, en se référant au Banquet en particulier. L’amour y est décrit comme une relation idéale, un attachement à l’idée même du Beau, mais il naît dans l’attirance physique pour les autres corps. Connaître le beau ne pourrait se limiter à cette attirance, mais on ne peut pas dire que l’attirance pour les beaux corps soit mensongère, elle est en fait parcellaire, ce qui la rend insuffisante. Il n’est donc pas question de considérer l’ensemble de notre relation au monde comme totalement erronée. Ce qui ne signifie pas pour autant qu’on puisse s’en contenter.

Semblable est la position de Descartes. Lui part d’une observation différente : le doute est pour lui nécessaire, principalement parce que les opinions se confrontent sans jamais s’accorder. Descartes propose dès lors une méthode permettant d’arriver à coup sûr à la vérité. Or le premier outil de cette méthode est précisément le doute lui-même. Mais à la différence des sceptiques, le doute n’est plus un but en soi mais un moyen transitoire permettant de parvenir à la certitude. Douter pour le philosophe français, c’est en fait surtout tenter de douter et vérifier que ce doute soit possible. S’il l’est, c’est que la connaissance envisagée n’est pas certaine et doit donc être considérée comme fausse. Le doute est ici nécessaire à deux titres : premièrement à titre de test. On prend une connaissance jusque là considérée comme véridique, et on tente d’en douter. Si elle résiste à cette tentative, on peut la considérer comme vraie, et alors le doute n’est plus de mise. Si cette connaissance n’y résiste pas, qu’elle lui offre prise, alors le doute doit s’installer de manière plus définitive, et s’amplifier jusqu’à devenir un rejet total de cette soit disant connaissance. Toute la pertinence de cette méthode tient à ce qu’elle aboutit effectivement à une certitude : le cogito, pierre angulaire de toute la reconstruction de la connaissance pour Descartes.

Transition

Ici donc, il faut douter de tout, mais à la différence des sceptiques qui sont victimes de leur propre doute (qui n’est finalement pas le leur, puisqu’il leur est imposé), des penseurs comme Platon et Descartes proposent un doute qui est entièrement volontaire tout en étant nécessaire. Si on veut atteindre la vérité, alors il faut prendre le risque du doute. Si on ne prend pas ce risque, on se condamne à demeurer dans l’opinion, ce qui implique d’accepter de vivre en étant porteur d’une certaine quantité d’erreur. Reste que si le doute est nécessaire, c’est en vertu de sa capacité à révéler l’erreur et son usage est donc fonction de la gravité des erreurs à abandonner. Or il n’est pas certain que toutes les erreurs soient graves et demandent à mettre le doute en œuvre. D’autre part, et à l’opposé de cette hypothèse, on peut se demander s’il est vraiment pertinent de tout remettre en question, et si il n’existe pas des connaissances, des savoirs desquels il ne faut pas douter.

Troisième partie

On peut supposer qu’il ne soit pas absolument nécessaire d’atteindre la vérité dans tous les domaines. Descartes le dit lui-même : dans les choses qui concernent la vie quotidienne et dans tout ce qui est de l’ordre de l’urgence, ce qui importe, c’est l’action et il ne faut pas attendre d’atteindre la stricte certitude pour agir. Mais au-delà de cette nécessité d’action, le doute étant une suspension du jugement, on peut se demander si sa pratique systématique ne mène pas au simple relativisme : si ce que j’affirme ne vaut pas plus en matière de vérité que ce qu’autrui affirme, alors plus personne n’a de conviction et on en arrive vite à affirmer que tout le monde a, à sa manière, raison. Or on sait bien que ce n’est pas possible. Se pose donc la question du domaine dans lequel on doit être sceptique. Marcel Conche, dans l’introduction de son livre Quelle philosophie pour demain ? pose justement la question de cette limite du doute. Et pour la traiter, il s’appuie comme nous l’avons fait plus haut, sur Descartes.

En effet, celui-ci, quand il décrit la philosophie, la décrit comme un arbre, dont les branches seraient les sciences, et les racines seraient la métaphysique. Quand on lit le « Discours de la méthode », on assiste à un double mouvement. Le premier mouvement (les quatre premiers chapitres) constituent le mouvement du doute, régression toujours plus grande des connaissances dissoutes par le scepticisme méthodique. Le second mouvement est l’inverse du premier, puisque c’est un mouvement de reconstruction dans lequel le doute ne joue plus. La question qu’on peut se poser, c’est : à quel moment peut on se passer du doute ? Descartes nous le montre : au moment où on atteint la certitude en matière de métaphysique. Et LA question métaphysique en l’occurrence, c’est la question de notre existence : est ce que j’existe ? Si on possède une réponse évidente et certaine à cette question, alors toutes les autres réponses en découlent : si j’existe, alors (comme je n’ai pas toujours existé et que je ne me suis pas créé moi-même) il existe aussi un être supérieur qui m’a créé ainsi que le monde qui m’entoure, et ce monde existe lui-même véritablement ainsi que les autres hommes qui m’entourent. Ainsi donc, dès que l’on possède une certitude en matière de métaphysique, on peut reconstruire la connaissance en mettant de côté le doute. Même les sceptiques fonctionnent ainsi : simplement, leur fondement métaphysique est l’affirmation que nous n’avons de contact qu’avec l’apparence du monde, que cette apparence est changeante (affirmation métaphysique) et que par conséquent on ne peut rien affirmer (ce qui, même si c’est leur seule affirmation, constitue néanmoins bel et bien une affirmation).

Le problème, c’est que c’est justement sur la question métaphysique qu’on ne peut se mettre d’accord. Kant le montre bien : la métaphysique concerne l’ensemble de ce dont on ne peut pas faire l’expérience, or toute connaissance commence avec l’expérience. Dés lors, c’est le fondement même de la connaissance qui se voit nécessairement et irrémédiablement fragilisé. Alors doit-on sombrer dans le relativisme et tout admettre ? Marcel Conche pose cette question sur un terrain particulièrement sensible et important : celui du révisionnisme. Et voici comment il y répond :

« Qui oserait ne pas condamner Auschwitz ? Auschwitz signifie l’impossibilité radicale du scepticisme en morale. Et comme la politique, en ce qu’elle doit être, c’est-à-dire politique morale, doit rendre impossible un Auschwitz à l’avenir, il faut dire que la politique est aussi la frontière où s’arrête le scepticisme »

Marcel Conche, Quelle philosophie pour demain ? P.10

En d’autres termes, et il reprend ces arguments quelques pages plus loin, il est possible qu’on ne soit pas d’accord sur le terrain métaphysique, c’est même sans doute LE terrain sur lequel il est impossible de s’accorder. Mais il demeure que les hommes, indépendamment des doutes qu’ils peuvent légitimement avoir sur les fondements de leur propre connaissance, et de la connaissance des autres, doivent vivre ensemble. C’est-à-dire avoir une morale commune, et donc une politique commune. Ce faisant, c’est finalement justement le concept de laïcité qui peut venir mettre un terme au scepticisme et au relativisme généralisé, en affirmant que ne pouvant pas avoir une base métaphysique commune, universelle et sûre, il faut travailler sur ce que les hommes ont de commun et d’assuré. Marcel Conche finit son introduction sur ces mots :

« (…)m’adressant au philosophe chrétien (ou juif, ou islamique…) – j’ajoute « Où le désaccord entre nous cessera, c’est, je l’ai dit, sur la morale. Cela signifie que la morale n’est pas affaire d’opinion : elle peut être fondée, c’est-à-dire justifiée. Elle ne se fondera pourtant ni sur la religion, puisque je n’en ai pas, ni sur la métaphysique, puisque la vôtre n’est pas la mienne, mais sur le simple fait que vous et moi pouvons dialoguer, et nous reconnaissons par là même comme également capables de vérité et ayant la même dignité d’être raisonnables et libres. Et une telle morale, impliquée dans tout dialogue, différente aussi bien des morales collectives que des éthiques particulières, a bien un caractère universel, puisque le dialogue avec n’importe quel homme est toujours possible, en droit ».

Ibid, p. 14

Ainsi, séparer ce qui est douteux de ce qui ne l’est pas est nécessaire à la construction de la vérité, si on considère que cette construction se fait en commun sur des bases qui ne sont pas partagées par tous.

Conclusion

Dès lors, on peut affirmer que douter de tout est naturel, mais il importe justement de ne pas laisser la nature l’emporter. Ce qui doit primer c’est la capacité qu’a l’homme à vivre une vie commune, à former une communauté sur une des fondations qui diffèrent énormément, tant entre les individus qu’entre les cultures. Et on le sait, les sources de ces différences sont finalement des choix divergents en matière de métaphysique. La laïcité est précisément l’affirmation que, même si on ne peut se mettre d’accord sur les fondements métaphysiques de la connaissance, il est possible de bâtir une vie commune. On peut voir là un espoir naïf. Ce serait alors oublier que justement, la laïcité n’est pas un relativisme qui laisserait tout faire et tout croire sous prétexte qu’on ne peut être sûr de rien, de sorte qu’au contraire on doit affirmer que si le doute est légitime, il est néanmoins hors de question de faire du doute universel une attitude constante et obligatoire ; car ce qui prime, c’est la vie de l’homme, au service de laquelle est la philosophie et non l’inverse. Certes, le relativisme est une attitude commode dans la mesure où elle permet de ne pas s’engager. Mais le propre de la vie humaine est précisément d’être une vie engagée, qu’on le veuille ou non. On peut donc douter, cela reste une possibilité qu’il faut sans doute expérimenter et entraîner régulièrement. Mais faire du doute une nécessité, une obligation définitive et au-delà de laquelle on ne peut aller, c’est rester en retrait d’une vie qui, qu’on en doute ou pas, reste à vivre. Or la vivre, c’est s’engager. Si le doute a une limite, c’est donc celle de l’engagement dans la vie, et de ces deux voies, (le doute, ou l’engagement) une seule peut être considérée comme nécessaire. En d’autres termes, on peut douter, mais il faut choisir.

Table des illustrations (dans leur ordre d’apparition « à l’écran »)

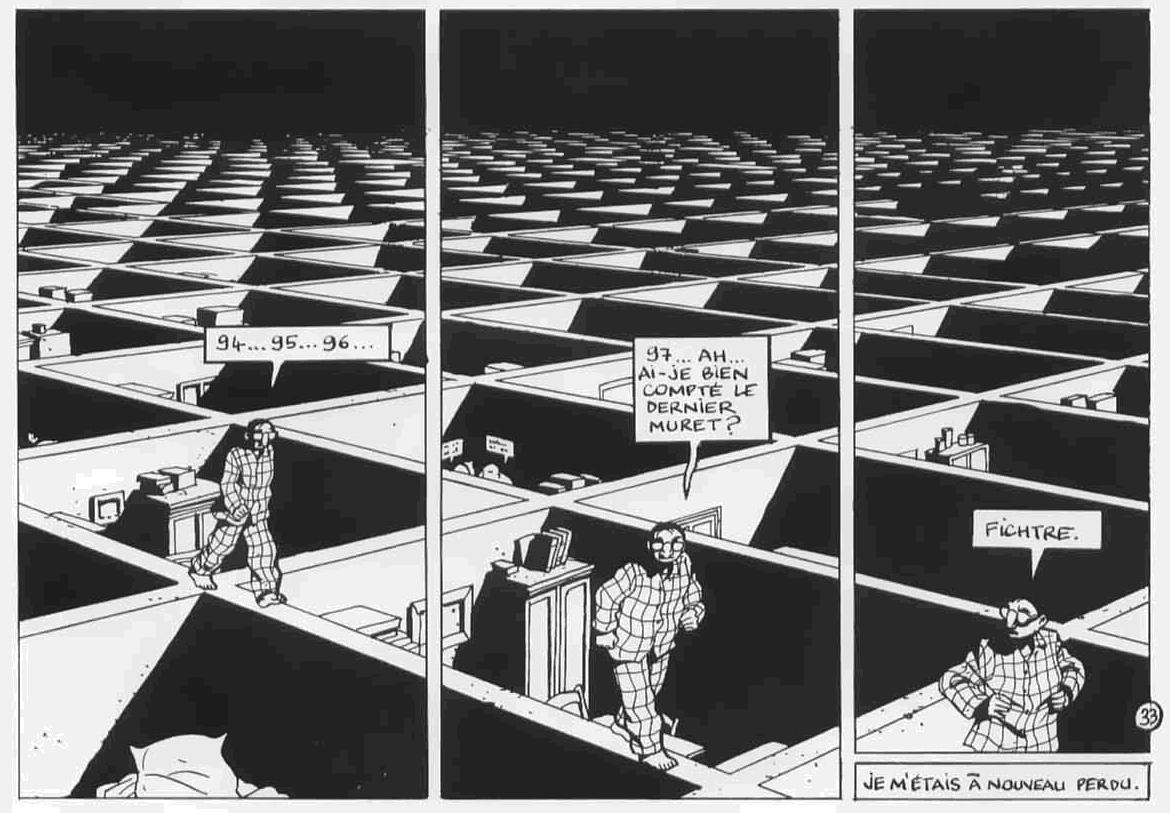

[1] Marc Antoine Mathieu, Le processus. Bande dessinée à portée quasiment métaphysique, Le processus est une des meilleures et plus étonnantes expériences de mise en abyme dans le domaine de la bande dessinée. Le personnage y est confronté à une situation qui est pour le moins source de doute puisque c’est tout simplement l’existence et la nature même de son monde de personnage de bande dessinée qui est remis en question. On pourra lire avec la même fascination cette autre aventure du même personnage, Julius Correntin Acquefacques dans l’album intitulé L’origine.

[2] J. Van Hamme / Vance :XIII tome 1 Le jour du soleil noir. Grand classique, la série XIII suit les aventures d’un personnage qui dès le début est frappé d’amnésie. L’ensemble de ses aventures est donc porté par le doute qu’il peut avoir sur son propre passé et sur son identité. La question de la mémoire aurait pu être abordée dans le traitement du sujet. On l’a vu en cours avec Bergson, elle est la condition de l’existence de la conscience et nous constitue en tant que personne dans la mesure où elle permet notre permanence dans le temps. Toute remise en question de la mémoire, tout dysfonctionnement est donc une situation de doute nécessaire, que rien ne semble pouvoir solutionner.

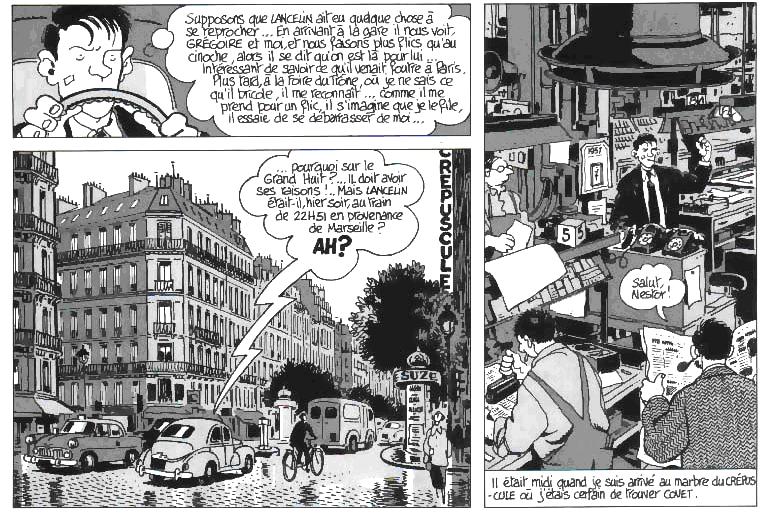

[3] Léo Malet / Tardi Casse pipe à la Nation. L’enquête policière est LE classique de l’usage méthodique du doute. Comme chez Descartes, il consiste à régresser vers le noyau dur de certitude, et à reconstruire les faits à partir de ce noyau. Ici ce sont les aventures de Nestor Burma qui sont mises en images par Tardi, et comme dans toute bonne enquête, on passe par de multiples phases de questionnement, où on soumet les faits au crible du doute. Au-delà des enquêtes menées, les personnages de ce type de quête sont souvent de grands sceptiques. Nestor Burma ne déroge pas à la règle, ses aventures étant l’occasion de questionnements politiques et sociaux qui dépassent le cadre des énigmes policières.

[4] Van Hamme / Rosinski Le Grand Pouvoir du Chninkel. Ici on plonge en plein doute métaphysique. Cet album est une épopée pré-historique au sens propre du terme, le récit d’un mythe d’inspiration chrétienne. J’On, le héros bien malgré lui de cette aventure, se trouve porteur d’un destin qui le dépasse, pour lequel il se sent trop faible. On a ici finalement une image de l’homme tel qu’il est quand il a le sentiment qu’il participe à une aventure qui est d’une dimension qui le déborde, et ce particulièrement quand, comme ici, le scenario de son aventure le conduit à voir totalement disparaître l’univers dans lequel il croyait se trouver.

[5] Ibid.