Si nous sommes habitués à évaluer la valeur des choses selon le critère de leur efficacité, nous pouvons affirmer que les disciplines telles que la philosophie sont par nature déficientes, puisqu’elles ne semblent pas avoir de mise en pratique immédiate, et qu’elles n’atteignent jamais le but qu’elles semblent s’être fixées : la certitude définitive de la connaissance, la vérité. On sait que dans l’Antiquité, Aristote a déjà montré qu’on ne peut pas pour autant considérer la spéculation philosophique comme vaine, malgré la gratuité fondamentale des réflexions qu’elle met en oeuvre, et ce pour la raison que ce désintéressement est en fait la garantie de sa liberté. Au vingtième siècle, Russell reprend la question à la lumière des vingt-quatre siècles de recherche qui le séparent d’Aristote, afin d’établir pour de bon quelles peuvent être les raisons qu’on trouverait à philosopher encore, alors même que, décidément, aucune des questions que la philosophie se posait à l’origine ne semble avoir trouvé de réponse. Au delà de l’argument aristotélicien de la liberté, nous allons voir que le passage qui suit s’appuie sur la puissance paradoxale du doute pour assoir l’autorité des disciplines qui le pratiquent, au premier rang desquelles on trouve la philosophie.

« La valeur de la philosophie doit être cherchée pour une bonne part dans son incertitude même. Celui qui n’a aucune teinture de philosophie traverse l’existence, emprisonné dans les préjugés qui lui viennent du sens commun, des croyances habituelles à son temps et à son pays, et des convictions qui se sont développées en lui sans la coopération ni le consentement de sa raison. Pour un tel individu, le monde est sujet à paraître précis, fini, évident; les objets habituels ne lui posent aucune question et les possibilités non familières sont dédaigneusement rejetées. Dès que nous commençons à philosopher, au contraire, nous trouvons que même les choses les plus ordinaires de la vie quotidienne conduisent à des problèmes auxquels nous ne pouvons donner que des réponses très incomplètes. La philosophie, bien qu’elle ne soit pas en mesure de nous dire avec certitude quelle est la vraie réponse aux doutes qu’elle élève, peut néanmoins suggérer diverses possibilités qui élargissent le champ de nos pensées et les délivrent de la tyrannie de la coutume. Tout en diminuant notre certitude à l’égard de ce que sont les choses, elle augmente beaucoup notre connaissance à l’égard de ce qu’elles peuvent être ; elle repousse le dogmatisme quelque peu arrogant de ceux qui n’ont jamais pénétré dans la région du doute libérateur et garde vivace notre sens de l’étonnement en nous montrant les choses familières sous un aspect non familier ».

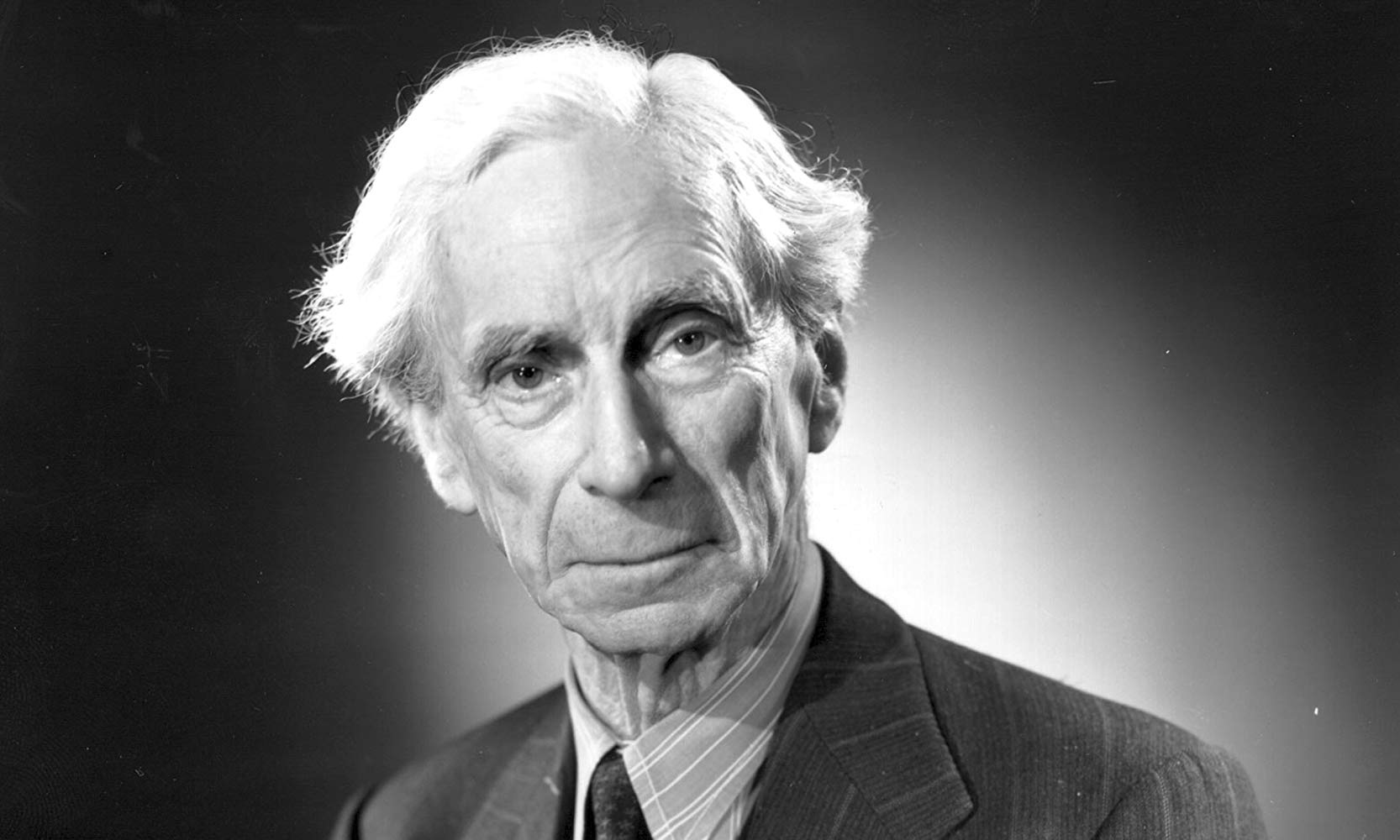

Bertrand RUSSELL, The Problems of Philosophy,1912, Oxford University Press, Londres, chap. 15, trad. L. L. Grateloup.

1 – Les insuffisances de l’opinion

C’est dès la première partie du texte que Russell évoque l’opinion, sans d’ailleurs la nommer ainsi. Il recourt en effet à un terme proche, puisqu’il parle de « préjugés », qui désigne ces jugements qu’on effectue avant même d’avoir mené la réflexion qui permettrait de les constituer de façon légitime. Ca ne signifie pas que ces opinions soient en elles mêmes des erreurs, là n’est pas tout à fait la question : ce qu’on peut reprocher au préjugé, c’est que même s’il est pertinent, celui qui en est le porteur ne sait pas pourquoi il l’est, puisqu’il y adhère sur la base d’une justification extérieure à lui-même : la faculté qui valide ce propos est le « sens commun », c’est-à-dire un bon sens qui n’est pas intérieur à celui qui ne fait que reprendre un propos qui fait partie des « croyances habituelles à son temps », des coutumes de son groupe social, à tel point qu’il n’a pas eu besoin d’y penser lui-même. Ainsi, le préjugé est ce genre de jugement qui est caractérisé avant tout par l’hétéronomie, puisqu’il consiste à se soumettre à l’autorité de la pensée ambiante, sans mener par soi même, de manière autonome, la réflexion permettant de valider le propos qu’on va tenir.

Si on voulait l’illustrer, on pourrait se demander, ainsi, comment tant d’élèves peuvent adhérer à la fameuse légende urbaine selon laquelle un élève, un jour, aurait obtenu un 20/20 à une épreuve de dissertation dont le sujet aurait été « Qu’est ce que le courage ? », question à  laquelle l’élève aurait cru bon de répondre par une démarche soi-disant courageuse consistant à se contenter d’un « Le courage, c’est ça : », laissant la copie presque blanche témoigner de son mépris pour le danger, un peu comme on prouve le mouvement en marchant. La seule raison pour laquelle on puisse colporter une telle opinion, affirmant même parfois qu’on connait celui qui connait celui qui a fait ça, c’est qu’on l’a entendu dire. A strictement parler, personne en particulier ne pense ça, et on ne connait pas l’auteur d’un tel conte de fée. « On » pense que c’est arrivé, et « on » est en fait trop heureux que ça ait pu arriver pour se demander si cette histoire tient debout : quelle discipline proposerait un tel sujet ? Quel danger y aurait-il à obtenir 20/20 qui justifierait que cet acte réclame un quelconque courage ? Quel professeur noterait ainsi au mépris de tous les critères d’évaluation en vigueur ? Autant d’étapes de l’enquête mentale à effectuer qu’on ne met pas en œuvre, trop content de pouvoir aller directement à la conclusion, trop heureux d’être convaincu par avance « sans la coopération ni le consentement de sa raison ».

laquelle l’élève aurait cru bon de répondre par une démarche soi-disant courageuse consistant à se contenter d’un « Le courage, c’est ça : », laissant la copie presque blanche témoigner de son mépris pour le danger, un peu comme on prouve le mouvement en marchant. La seule raison pour laquelle on puisse colporter une telle opinion, affirmant même parfois qu’on connait celui qui connait celui qui a fait ça, c’est qu’on l’a entendu dire. A strictement parler, personne en particulier ne pense ça, et on ne connait pas l’auteur d’un tel conte de fée. « On » pense que c’est arrivé, et « on » est en fait trop heureux que ça ait pu arriver pour se demander si cette histoire tient debout : quelle discipline proposerait un tel sujet ? Quel danger y aurait-il à obtenir 20/20 qui justifierait que cet acte réclame un quelconque courage ? Quel professeur noterait ainsi au mépris de tous les critères d’évaluation en vigueur ? Autant d’étapes de l’enquête mentale à effectuer qu’on ne met pas en œuvre, trop content de pouvoir aller directement à la conclusion, trop heureux d’être convaincu par avance « sans la coopération ni le consentement de sa raison ».

L’opinion est dès lors un jugement effectué, un propos tenu, sans véritable connaissance de l’objet sur lequel il porte. Les opinions, assemblées entre elles forment une vision globale du monde, qui parait dès lors maîtrisé, puisqu’il semble être connu. On comprend, sur la base des analyses de Russell, qu’il ne s’agit en fait que d’une illusion.

2 – La raison pour laquelle la philosophie est, par essence, limitée

Dans la seconde partie de cet extrait, Russell s’intéresse justement au fait que la philosophie soit une attitude diamétralement opposée aux mécanismes automatiques de l’opinion. On pourrait imaginer qu’un philosophe présente sa propre démarche en mettant en avant les réussites qu’elle autorise. C’est ainsi qu’on évalue généralement les disciplines, en s’appuyant sur les résultats qu’elles autorisent. Pourtant, son argumentation est exactement inverse : dès la première phrase définissant la pratique philosophique, il prononce l’inaptitude de cette discipline à apporter des réponses complètes aux questions qu’elle pose. On pourrait en déduire que l’opposition entre l’opinion et la philosophie ne réside pas seulement dans la nature des réponses que l’une et l’autre apportent, mais dans la valeur que l’une et l’autre accordent aux réponses : si dans l’opinion, ce qui importe, c’est la réponse, à tel point qu’on saute par-dessus l’étape de questionnement, de problématisation, préférant aller directement à la solution de problèmes dont on n’a même pas idée qu’ils pourraient se poser, en philosophie, toute l’attention est portée aux problèmes, au questionnement, parce qu’on semble savoir à l’avance que ces interrogations sont éternelles, ne connaîtront jamais de réponse pouvant être considérée comme dogme définitif. On comprend alors pourquoi Kant affirmait qu’on ne peut pas apprendre la philosophie, et qu’on ne pouvait qu’apprendre à philosopher, cette discipline n’étant pas caractérisée par un ensemble de connaissances qui puisse faire consensus. En ce sens, on peut dire qu’il n’y a pas d’opinion philosophique.

Un point doit être ajouté : la philosophie ne s’attaque pas à des objets spécifiques, qui relèveraient d’une culture interne à elle-même, ne concernant que les philosophes de « métier ». Au contraire, ce sont « les choses les plus ordinaires de la vie quotidienne » qui mènent à ces problèmes. Souvenons nous par exemple de ce passage des Pensées de Pascal, dans lequel celui-ci décrit l’homme comme égaré dans un monde dont il ne connait pas la nature, ignorant comment il y a été jeté, ne sachant pas ce qu’il est venu y faire, la façon dont il est censé se comporter. Une telle réflexion naît dans cette impression accessible à chacun de n’être pas « d’ici », et de n’avoir rien de particulier à faire dans ce monde si ce n’est subir le fait accompli devant lequel on se trouve, de devoir vivre sans l’avoir demandé. Si celui qui a lu Pascal tire les conséquences de sa lecture et demande autour de lui qu’on cesse toute activité tant qu’on ne sera pas consacré ne serait ce qu’un moment à cette question simple « Qu’est ce qu’on fait là ? », il pourra mesurer à quel point la manière dont il regarde le monde dans ce qu’il a de plus simple (le simple fait « d’être là ») relève pour son entourage d’une évidence tellement profondément ancrée qu’elle permettra de rejeter son questionnement avec le dédain de ceux qui savent qu’il ne faut pas remettre en question les « objets habituels », et qu’on n’est jamais gagnant à accorder de l’attention aux « possibilités non familières », puisqu’elles effritent la belle certitude dans laquelle on s’est installé, bien qu’on n’ait aucune idée des fondements sur lesquels celle-ci est bâtie.

Ainsi, si on veut synthétiser la limite qui caractérise la philosophie d’après Russell, on peut dire qu’il s’agit de son scepticisme, c’est-à-dire de son inaptitude à apporter des réponses aux questions qu’elle pose. On va maintenant voir qu’il ne s’agit néanmoins pas d’une critique, puisqu’au contraire, c’est ce qui va constituer l’essence même de cette discipline, et le fondement de la valeur qu’on peut lui reconnaître.

3 – Et pourtant, la philosophie ne peut pas être considérée comme vaine.

En effet, si on a pris l’habitude de considérer tout ce qui est inutile, ou inefficace comme n’ayant pas de valeur, c’est qu’on adhère facilement à l’opinion « ambiante » de la performance, de l’efficacité et de l’utilité comme seuls critères d’évaluation pertinents. On peut se mettre d’accord sur le fait que s’il s’agit d’évaluer la philosophie selon ces critères, alors effectivement elle ne vaut pas grand-chose. Mais Russell va pourtant renverser la logique de l’opinion majoritaire, pour émettre l’hypothèse inverse : la valeur de la philosophie viendrait de son inaptitude même à correspondre au critère habituel de l’efficacité. Pour le comprendre, il est nécessaire d’analyser le concept central sur lequel il appuie son raisonnement : le doute. Dans l’esprit commun, dans l’opinion publique, le doute est assimilé à une hésitation. Or il est de notoriété publique qu’hésiter, c’est tergiverser et que c’est autant de temps perdu face à la nécessité d’agir. Le problème d’une telle idéologie mettant l’action en avant, et reléguant la réflexion au second plan, c’est qu’elle valide l’idée selon laquelle ce qui importe, c’est d’agir, même si on ne sait pas très bien pour quelles raisons on le fait. Il faut reconnaître qu’il est difficile de remettre en question une telle position, puisque l’action ne se présente jamais comme insensée, dans la mesure où elle s’appuie toujours sur l’opinion ; mais on sait maintenant ce qu’il faut penser de celle-ci. Dès lors, on peut se mettre ici d’accord sur le fait que l’action non réfléchie relève d’un simple automatisme, et qu’à strictement parler, celui qui agit en se contentant de se conformer aux coutumes locales, aux manières de faire telles qu’elles se constatent dans son environnement, ne sait tout simplement pas ce qu’il fait ; et si, comme on le supposait plus haut, on a lu Pascal, on sait bien que ce genre d’automatisme dans l’action relève moins de l’adhésion consciente et réfléchie à un modèle de compréhension du monde qu’à une simple tendance spontanée chez nous à échapper aux interrogations fondamentales en nous jetant à corps (et à esprit) perdu dans le divertissement, étant entendu que celui-ci se présente toujours comme étant l’activité la plus sérieuse du monde (la philosophie n’échappant pas, elle-même, à ce principe, Pascal n’en était pas dupe quand il rappelait que la véritable philosophie doit se moquer de la philosophie (c’est-à-dire de la philosophie pratiquée comme un simple divertissement)).

La philosophie revendique donc son inaptitude à donner des réponses. Elle peut cependant mettre en avant son talent pour poser des questions. Or, pour Russell, il y a une richesse dans cette aptitude, même si celle-ci est secrète : en n’adhérant pas spontanément aux discours ambiants, le philosophe permet d’émettre l’hypothèse que d’autres discours puissent être tenus. C’est d’ailleurs ce qui le rapproche du scientifique qui, en tant que chercheur, n’a de cesse de fureter intellectuellement dans des hypothèses tellement nouvelles que la construction d’une nouvelle théorie scientifique semble toujours, aux yeux de ceux qui s’en tiennent à la simple opinion, relever de la science fiction (qu’on lise, pour s’en convaincre, l’introduction de l’ouvrage de Richard Dawkins, le Gène égoïste, et on comprendra ce qu’on veut dire ici). Ainsi, tout apprenti philosophe sait que, par exemple, s’attaquer philosophiquement à la question, commune, de la liberté (qui ne revendique pas, spontanément, son « droit » à être libre ?), c’est très rapidement prendre conscience que la définition habituelle de la liberté selon laquelle on serait libre quand on ne subirait aucune contrainte est nécessairement fausse, et qu’on est moins libre quand on fait ce qu’on veut, que lorsqu’on veut ce qu’on fait. Une telle remise en question n’est ni commode, ni pratique, ni efficace. On n’est pas plus performant, dans l’ordre social qui est le nôtre, lorsqu’on se lance dans de telles spéculations. Pourtant, on pourrait dire que si l’être humain a une valeur spécifique dans l’ordre de la nature, c’est précisément parce qu’il est capable de se lancer dans des méditations qui ne visent pas uniquement l’efficacité et l’action, mais qu’il cherche à savoir, pour savoir.

Prolongements

Revenons maintenant au doute : si on pense facilement qu’il est un handicap pour l’action, qu’il est ce luxe que l’animal, lui, ne se paie pas, parce qu’il en va de sa survie, il est en revanche le moment premier de ce qui caractérise l’être humain : la réflexion. On n’a pas besoin de cette aptitude pour avoir une opinion, puisque celle-ci consiste seulement à opter pour une possibilité parmi d’autres, sans même avoir besoin de savoir que les autres existent (le lion opte pour la viande sans savoir qu’on peut manger des fruits et légumes). Mais tant qu’on en reste à l’opinion, on est mené par des automatismes qui empêchent d’être véritablement l’auteur de ses pensées, ainsi que finalement, de ses actes. Ce qu’on gagne en intégration sociale, on le perd en autonomie et, donc, en liberté, puisque celle-ci ne peut pas être réduite au simple fait de faire ce que l’opinion ambiante attend de nous. Il y a donc quelque chose de profondément libérateur dans le doute, et ce sur deux plans : tout d’abord, il permet de s’arracher aux erreurs communes (toutes les grandes découvertes naissent au moment où un penseur autonome se dit « et si… ? », devant le regard amusé de ses contemporains, qui croient pouvoir dédaigner celui qui remet en question l’évidence commune (la terre est plate, bien entendu, et l’imaginer ronde, c’est remettre en question, bêtement, l’évidence…). A ce titre le doute permet de regarder les choses non pas telles qu’on les voit déjà, mais telles qu’elles pourraient devenir si on portait sur elles un regard nouveau ; il fait émerger de nouvelles possibilités, du simple fait qu’il explore le monde sous un nouvel angle. Ensuite, le doute est libérateur justement parce qu’il permet de sortir de la seule logique de l’action efficace, qui est un dogme comme un autre. Tous ceux qui s’agitent dans un activisme effréné, en quête permanente de « performances », qui cherchent à acquérir cette voiture qui met deux dixièmes de seconde de moins que telle autre pour atteindre les 100 km/h, qui souhaitent soulever cinq kilos de fonte de plus, à avoir lu l’œuvre complète de tel auteur, à être premier de la classe, ou premier acquéreur de tel nouveau gadget lancé sur le marché, seraient bien incapables d’expliquer sur quoi ce fonde cette frénésie. S’en éloigner, prendre du recul par rapport à l’agitation collective, c’est déjà se libérer, ne serait ce que parce que cela permet d’échapper à la conception vide, et vaine, d’une liberté qui ne se définirait que par l’augmentation permanente de son potentiel d’action, alors même que celui tourne à vide dans la répétition des mêmes motifs de comportement. N’agir que par conformisme avec la coutume ou les usages du moment, c’est se soumettre à la tyrannie de l’opinion, en prenant garde de s’interdire soi même de penser afin de ne surtout pas émettre l’hypothèse que ce qu’on appelle « liberté » consiste en fait en un abandon de toute aptitude à la délibération autonome, en une soumission en somme.

C’est pour cette raison que le scepticisme momentané du philosophe parait, aux yeux de Russell, préférable au dogmatisme arrogant de ceux qui, depuis le confort facile de leurs idées arrêtées, se croient autorisés à mépriser celui qui prend du recul sur l’agitation commune et se retire pour méditer. Depuis l’Antiquité, les philosophes savent que ceux qui semblent avoir « la tête ailleurs » font volontiers l’objet des railleries des autres. Platon évoque cela lorsqu’il raconte, dans le Théétète, l’épisode suivant :

« L’exemple de Thalès te le fera comprendre, Théodore. Il observait les astres et, comme il avait les yeux au ciel, il tomba dans un puits. Une servante de Thrace, fine et spirituelle, le railla, dit-on, en disant qu’il s’évertuait à savoir ce qui se passait dans le ciel, et qu’il ne prenait pas garde à ce qui était devant lui et à ses pieds. La même plaisanterie s’applique à tous ceux qui passent leur vie à philosopher. Il est certain, en effet, qu’un tel homme ne connaît ni proche, ni voisin ; il ne sait pas ce qu’ils font, sait à peine si ce sont des hommes ou des créatures d’une autre espèce ; mais qu’est-ce que peut être l’homme et qu’est-ce qu’une telle nature doit faire ou supporter qui la distingue des autres êtres, voilà ce qu’il cherche et prend peine à découvrir. »

Platon – Théétète

On peut en conclure qu’on peut, certes, vivre sans accorder la moindre attention à cette sphère de la pensée dans laquelle il n’y a pas de rentabilité promise, pas de perspective de retour sur investissement. Mais on doit constater que demeurer dans l’opinion, c’est être rentier d’une pensée qu’on n’a pas soi même constituée, et à laquelle on ne saurait soi même donner raison. La philosophie, dans son sens le plus large, la rapprochant de la recherche scientifique aussi bien que les quêtes artistique, ou amoureuse, est alors cette attitude qui autorise l’homme à envisager le monde et sa propre manière de s’y tenir sous des éclairages nouveaux, simplement parce que la conscience a compris que l’éclairage habituel ne semble lumineux que parce qu’on ne connait que lui, et qu’on n’a pas encore pris la peine d’en concevoir d’autres. Cela réclame, tout d’abord, d’accepter d’être plongé, ne serait ce qu’un instant, dans l’obscurité. C’est à ce prix qu’on pourra non pas espérer d’atteindre une connaissance philosophique déjà établie, qui permettrait d’être en possession d’un regard juste sur le monde, mais prétendre avoir cette certaine « teinture de philosophie » qui permet de voir le monde sous un autre jour, et de « traverser l’existence » sans se contenter d’être simplement passager d’une trajectoire dont on serait le spectateur « bon public », inapte cependant à en prendre, ne serait ce qu’un instant, les rênes.

NB : Le titre de l’article peut sembler mystérieux. Il n’est en fait qu’une allusion un peu lointaine à un polar de Alan J. Pakula, the Parallax View (1974), dont le scénario permettrait de le rapprocher de films tels queJ.F.K., d’Oliver Stone (1991), ou de I comme Icare de Verneuil (1979), et dont le titre évoque aussi bien un phénomène de décalage optique dont les tireurs d’élite doivent tenir compte quand ils utilisent une lunette de tir, que le simple fait de parfois prendre une chose pour une autre. Cette « vision décalée » semble être un des aspects marquants du regard que la philosophie porte sur les choses, à partir duquel ceux qui la connaissent mal ont tendance à la critiquer. En réalité, ce décalage constitue une des principales raisons de sa valeur. Autant dire que le titre français de ce film (A cause d’un assassinat) n’a pas tout à fait la même puissance d’évocation.