Il était tentant de proposer une énième introduction à la philosphie, les bonnes intentions de début d’année scolaire trouvant commode de se trouver ce genre de marronnier pour se donner du coeur à l’ouvrage.

Cependant, un élève m’a donné ces derniers jours l’occasion de bifurquer sur d’autres voies, et d’entamer l’année comme si elle n’avait pas auparavant pris fin, c’est à dire comme si ce n’était pas la rentrée. Il aura suffi de demander, alors que nous évoquions la remise en question de la physique newtonienne par Einstein, puis la remise en cause de la théorie relativiste par la physique quantique, « Pourquoi, alors, apprend on encore Newton à l’école ? ».

La question vaut en effet d’être posée : pourquoi enseigner encore à l’école une théorie dont on sait que ses fondamentaux, l’homogénéité de l’espace et du temps, sont faux ? En dehors du fait qu’apprendre la physique relativiste, la mécanique quantique (qui n’est pas très mécanique, justement) ou la théorie des cordes relève de l’impossible, on peut se demander quelle légitimité il y a à faire apprendre des lois dont on sait que, sur le fond, elles sont erronées.

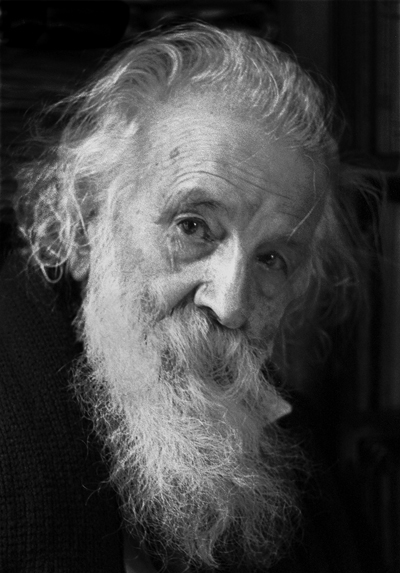

Bachelard, dans son ouvrage Le Rationalisme appliqué, peut permettre de discerner les raisons d’une telle situation. Dans le chapitre VI, il propose en effet de distinguer la connaissance commune et la connaissance scientifique, plaçant dans la première catégorie un ensemble de connaissances que nous avons pris l’habitude, l’école aidant, à classer dans la seconde.

Pour bien faire, il faudrait copier/coller ici tout le chapitre VI, et on pourrait tout à fait imaginer qu’il puisse constituer la matière d’une étude suivie menée en commun avec les collègues de sciences physiques.

Pour le moment, on se contentera d’une approche plus modeste, et on ne citera que l’introduction de ce chapitre, au cours de laquelle Bachelard installe tranquillement les concepts,  permettant de deviner que la connaissance scientifique fait l’objet d’un processus historique par lequel ce qui fut un temps considéré comme « connaissance scientifique » devient peu à peu « connaissance commune », la distinction s’établissant au moment où la science s’éloigne de la simple observation pour produire par elle même les phénomènes qu’elle étudie. On comprend donc avec Bachelard qu’il y a un seuil au-delà duquel la connaissance scientifique ne peut plus devenir connaissance commune, précisément parce que seuls des scientifiques peuvent saisir des théories que rien dans la relation commune au monde ne peut permettre de confirmer. En d’autres termes, à partir du XXème siècle, la science parle d’un monde dans lequel on ne « vit » pas, un univers dont aucune expérience sensible ne permet de témoigner.

permettant de deviner que la connaissance scientifique fait l’objet d’un processus historique par lequel ce qui fut un temps considéré comme « connaissance scientifique » devient peu à peu « connaissance commune », la distinction s’établissant au moment où la science s’éloigne de la simple observation pour produire par elle même les phénomènes qu’elle étudie. On comprend donc avec Bachelard qu’il y a un seuil au-delà duquel la connaissance scientifique ne peut plus devenir connaissance commune, précisément parce que seuls des scientifiques peuvent saisir des théories que rien dans la relation commune au monde ne peut permettre de confirmer. En d’autres termes, à partir du XXème siècle, la science parle d’un monde dans lequel on ne « vit » pas, un univers dont aucune expérience sensible ne permet de témoigner.

On ajoutera qu’on peut aussi comprendre, ici, que l’école ne peut transmettre qu’une connaissance qui puisse être considérée comme « commune », ce qui l’éloigne des croyances (qui ne peuvent être universellement partagées sans faire acte d’autorité) et de la connaissance scientifique telle que Bachelard la définit ici :

« Les sciences physiques et chimiques, dans leur développement contemporain, peuvent être caractérisées épistémologiquement comme des domaines de pensées qui rompent nettement avec la connaissance vulgaire. Ce qui s’oppose à la constatation de cette profonde discontinuité épistémologique c’est que « l’éducation scientifique » qu’on croit suffisante pour la « culture générale » ne vise que la physique et la chimie « mortes », cela dans le sens où l’on dit que le latin est une langue « morte ». Il n’y a rien là de péjoratif si seulement on veut bien remarquer qu’il existe une science vivante. Émile Borel a lui-même montré que la mécanique classique, la mécanique « morte » restait une culture indispensable pour l’étude des mécaniques contemporaines (relativiste, quantique, ondulatoire). Mais les rudiments ne sont plus suffisants pour déterminer les caractères philosophiques fondamentaux de la science. Le philosophe doit prendre conscience des nouveaux caractères de la science nouvelle.

Nous croyons donc que du fait des révolutions scientifiques contemporaines on puisse parler, dans le style de la philosophie comtienne, d’une quatrième période, les trois premières correspondant à l’Antiquité, au Moyen Age, aux Temps Modernes. Cette quatrième période : l’époque contemporaine consomme précisément la rupture entre connaissance commune et connaissance scientifique, entre expérience commune et technique scientifique. Par exemple, du point de vue du matérialisme, l’ère de cette quatrième période pourrait être fixée au moment où la matière est désignée par ses caractères électriques, ou plus précisément encore par ses caractères électroniques. (…)

Le seul fait du caractère indirect des déterminations du réel scientifique nous place dans un règne épistémologique nouveau. Par exemple, tant qu’il s’agissait, dans un esprit positiviste, de déterminer les poids atomiques, la technique – sans doute très précise – de la balance suffisait. Mais quand au XXe siècle on trie et pèse les isotopes, il faut une technique indirecte. Le spectroscope de masse, indispensable pour cette technique, est fondé sur l’action des champs électriques et magnétiques. C’est un instrument qu’on peut bien qualifier d’indirect si on le compare à la balance. La science de Lavoisier qui fonde le positivisme de la balance est en liaison continue avec les aspects immédiats de l’expérience usuelle. Il n’en va plus de même quand on adjoint un électrisme au matérialisme. Les phénomènes électriques des atomes sont cachés. Il faut les instrumenter dans un appareillage qui n’a pas de signification directe dans la vie commune. Dans la chimie lavoisienne on pèse le chlorure de sodium comme dans la vie commune on pèse le sel de cuisine. Les conditions de précision scientifique, dans la chimie positiviste, ne font qu’accentuer les conditions de précision commerciale. D’une précision à l’autre, on ne change pas la pensée de la mesure. Même si on lit la position de l’aiguille fixée au fléau de la balance avec un microscope, on ne quitte pas la pensée d’un équilibre, d’une identité de masse, application très simple du principe d’identité, si tranquillement fondamental pour la connaissance commune. En ce qui concerne le spectroscope de masse, nous sommes en pleine épistémologie discursive. Un long circuit dans la science théorique est nécessaire pour en comprendre les données. En fait, les données sont ici des résultats. »

Gaston Bachelard – Le rationalisme appliqué; p. 102 sq