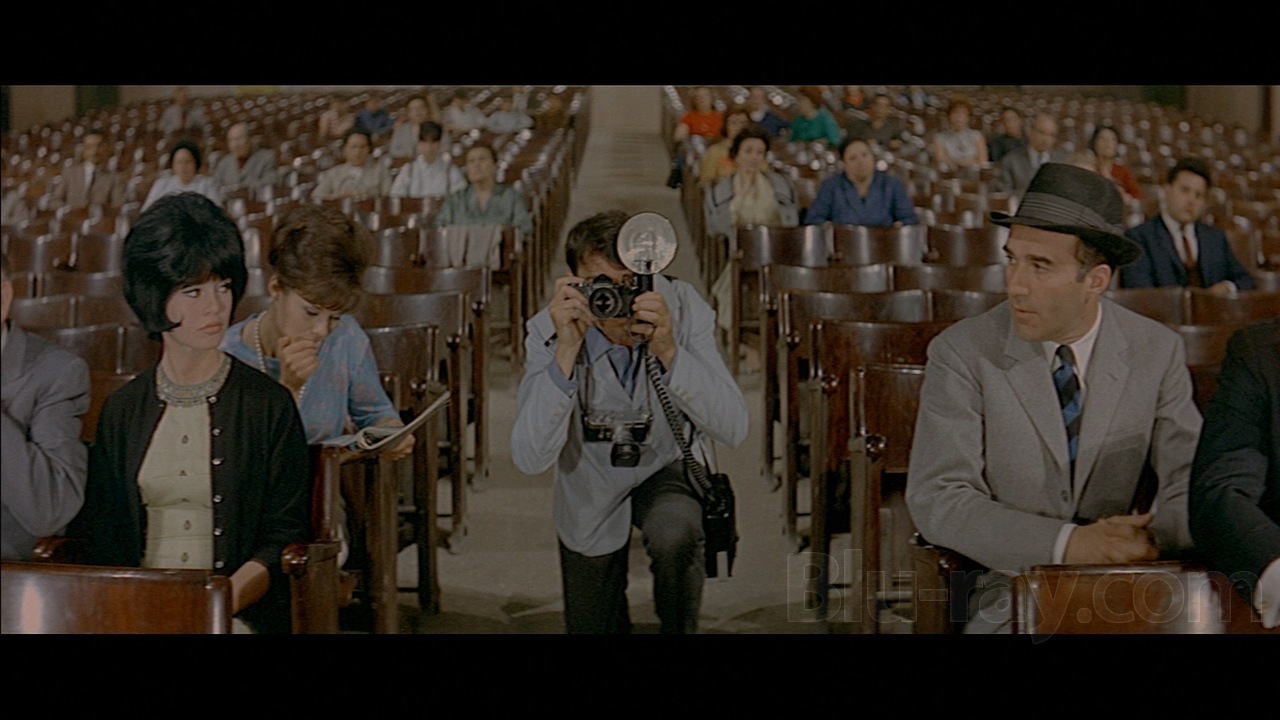

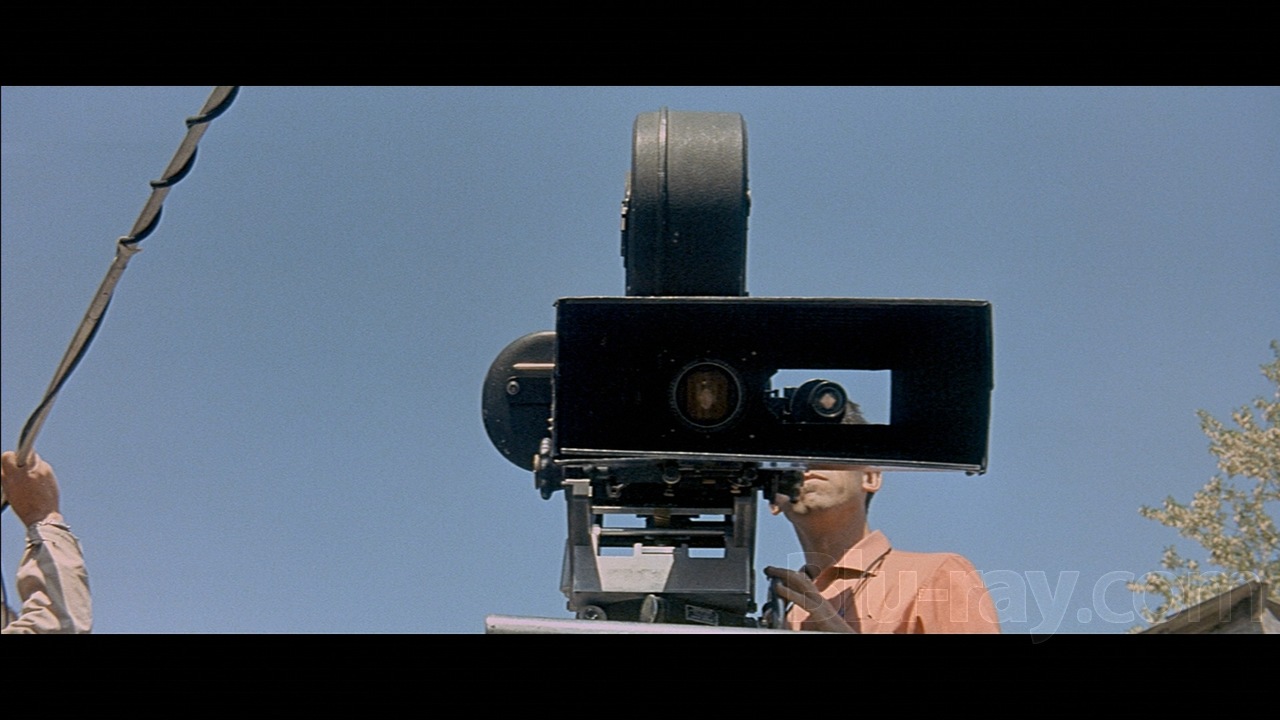

Récemment, j’ai eu le plaisir de travailler, en l’approfondissant « un peu », la fameuse séquence qui ouvre presque le Mépris de Godard, celle qui se situe juste après le juste-un-peu-moins-fameux – aux yeux du grand public, mais pas des cinéphiles – générique parlé mettant en scène le chef opérateur de Godard, Raoul Coutard, aux commandes de sa caméra. Ça m’a donné l’occasion de lire pas mal de choses au sujet de Godard, dont la fameuse biographie signée par Antoine de Baecque. Mais si, à propos du Mépris, on trouve chez celui-ci un grand nombre de détails techniques précieux, en matière de critique, c’est vers une autre source qu’Antoine de Baecque nous dirige, en proposant de revenir vers ce que Jean-Louis Bory écrivit, à sa sortie, au sujet de ce film que Godard lui-même décrivait comme le récit de «naufragés du monde occidental, des rescapés du naufrage de la modernité, qui abordent un jour, à l’image des héros de Jules Verne et de Stevenson, sur une île déserte et mystérieuse dont le mystère est inexorablement l’absence de mystère, c’est-à-dire la vérité.».

Bory est souvent, particulièrement sur ces années là, auteur de critiques qui font preuve d’un vrai sens du regard, mais aussi du style. On reviendra un jour sur ce qu’il écrivait d’Antonioni, mais aujourd’hui, c’est donc son commentaire du Mépris qui va retenir notre attention. Si je me laissais tenter, je barderais ce texte de tout un tas de notes, précisions, références auxquelles renvoie Bory. Pourtant, ce serait gâcher le plaisir singulier qu’il y a à lire un texte comme on découvre le plan d’un territoire nouveau, qu’on va pouvoir enfin explorer. C’est à cette exploration qu’invitent les films, mais aussi les grands textes critiques. Et ce qui suit en est un très bel exemple :

« Le véritable Et Dieu créa la femme, c’est Godard qui l’a tourné, et cela s’appelle le Mépris. Je ne cherche pas à démêler – et peu m’importe – si Godard a respecté ou non le roman de Moravia, ou si Losey eut fabriqué un film plus moravien que Godard. Le Mépris que nous voyons, c’est du pur Godard, et, je m’empresse de le dire, de l’excellent Godard.

Le prétexte, l’objet du film, plus que le roman italien, c’est B.B. Ce que Vadim a imaginé dans son premier film, mais n’a plus été capable de réaliser, ce que Louis Malle a raté dans Vie privée, Godard l’a réussi. Le Mépris est le film de Bardot, parce qu’il est le film de la femme telle que Godard la conçoit et telle que Bardot l’incarne. Si le phénomène Bardot doit représenter plus tard quelque chose dans l’histoire du cinéma, au même titre que Garbo ou Dietrich, c’est dans le Mépris qu’on le trouvera. Je ne sais dans quelles conditions le tournage a eu lieu ni si Bardot et Godard se sont bien entendus. Le résultat est là : il y a rarement eu entente aussi profonde (consciente ou non – consciente, je suppose, chez Godard) entre une actrice et son metteur en scène.

Le poème consacré à la gloire de la femme, Godard l’a commencé avec Une femme est une femme : il l’a continué avec Vivre sa vie; il le développe ici, en glissant d’Anna Karina à Bardot – non sans une espèce de retour en arrière, une façon de salut mélancolique vers Karina dont Bardot évoque le visage lorsqu’elle se coiffe d’une perruque brune. Glisser d’Anna Karina à B.B., ce n’est pas seulement glisser de la brune à la blonde ; c’est passer d’une femme délicieuse (en qui, par surcroît, Godard voyait sa femme) à la Femme. La Femme-femme. L’anti-Beauvoir. La pépé-objet, mais royale, attirante, mystérieuse, illogique, désarmante, exaspérante, capricieuse, petit sphinx stupide et boudeur à la chair éclatante. Le Mépris, c’est d’abord le chant de cette chair. Il paraît qu’on a obligé Godard à ajouter une séquences fessière. Je me demande où (les fesses de Bardot sont énormément présentes, il est vrai qu’elles sont sublimes) : sur mer; dans la mer; sur serviette; dans une serviette; sur peau d’ours comme celle d’un bébé, ou sous les rayons du soleil, comme un fruit ? Cette séquence supplémentaire, ce serait celle du début : la rougeoyante, évoquant dans une pénombre quasi infernale le voluptueux brasier du plaisir physique. Séquence qui ne semble pas « rapportée », mais essentielle : elle pose le thème majeur, et elle le pose dans la tradition de la poésie érotique française, celle du blason consacré aux différentes parties du corps féminin. Nous nous trouvons aux antipodes de l’esthétique vadimienne. Vadim, c’est les bas noirs, la chemise fendue, le frou-frou affriolant, le sein canaille, la fesse qui fait de l’oeil. Godard, c’est la nudité, le pur dessin d’un corps sculptural saisi dans des attitudes qui, si elle sont suggestives, le sont surtout dans la statuaire antique. Chez Vadim, ça se déhanche, ça se trémousse. Chez Godard, dès que le corps est nu, il s’immobilise, il acquiert la nécessité pesante du marbre. Si Bardot, dans le Mépris, scandalise, c’est de la même manière qu’une statue de la Renaissance scandalisait les retardés du Moyen Age.

Dans cette chair glorieuse, une toute petite mécanique (on n’ose dire : intellectuelle) bloquée sur le verbe « aimer ». Bref, l’Eve millénaire. Selon le mot de Françoise Sagan (dans Château en Suède, la pièce bien sûr, pas le film), la femme demande à être tenue. Paul ne tient pas Camille – ces prénoms pour comtesse de Segur!- et s’il ne tient pas Camille, ce n’est pas qu’il ne tienne pas à Camille, au contraire, c’est parce que, mari qui se veut moderne, il accorde à sa femme une liberté dont elle n’a aucune envie. Il y a malentendu. Cette tolérance, au regard de Camille, prend le visage de la lâcheté. D’où le mépris : « Tu n’es pas un homme ». Mépris qui se nourrit du mépris que Paul, écrivain obligé à certaines concessions pour vivre avec Camille, ne tarde pas à ressentir envers lui-même. Rien que de normal si l’amour en meurt. J’ai dit que devant le Mépris on pouvait penser à Vadim, mais pour mieux l’écraser; on peut penser aussi à Antonioni; un couple se défait dans un décor de rochers secs et de mer bleue qui rappelle l’Avventura – mais Godard est moins secret, moins sourd, moins lent et à la fois moins elliptique qu’Antonioni. Le dialogue qui insiste aussi sur la lamentable difficulté qu’ont les êtres à vraiment dialoguer, surtout lorsqu’il s’agit d’un homme et d’une femme, apparaît plus relâché, plus à vau-l’eau que chez Antonioni.

Le problème pose par la Femme est lui aussi millénaire. Elle, lui, et les autres, sinon l’Autre. Pénélope, Ulysse et les Prétendants. Ce n’est pas un hasard si Paul, sollicité par le cinéma, travaille à un scénario sur l’Odyssée. L’Odyssée illustre l’angoisse conjugale majeure, celle de la fidélité à long terme. Pénélope ? Ulysse ne se perd-il pas avec un plaisir sournois d’île en île, de Circé en Nausicaa, peu pressé de retrouver Bobonne et les pantoufles ? (cf Naissance de l’Odyssée de Giono).

Oscillant de Paul à Ulysse, de Camille à Pénélope, le Mépris se déroule sur deux plans: celui de la fable, celui de la vie quotidienne. Entre les deux, et servant d’intermédiaire, le cinéma, qui participe de l’une et de l’autre sous la fausse indifférence des dieux – dieux du vieil Olympe devenus, pour le cinéma, statues peinturlurées à l’antique. Et; comme sous l’influence du cinéma et des dieux d’Homère, la banale scène de ménage, saisie par le vertige de la tragédie, se précipite d’un élan irréversible vers la mort. Mort fulgurante, à laquelle nous a préparés l’immense escalier de la villa, escaladant le ciel pour hisser à la portée des dieux la terrasse, semblable à la table d’un autel, sur laquelle s’est allongée Bardot nue, comme pour l’offrande ou pour le sacrifice.

Le Mépris est aussi une méditation sur le cinéma. Le cinéma vu non du côté des acteurs, mais du côté des créateurs: le scénariste Paul (Michel Piccoli), obligé à ces mille concessions qui l’exposent à son propre mépris et à celui de sa femme; le producteur (Jack Palance), sinon dieu, du moins héros tyrannique, lui aussi entre fable et réalité, enfermé dans son monologue, à peine maintenu en contact avec le monde, ou plutôt maintenu à distance des autres par la nécessité où l’on se trouve de passer, pour dialoguer avec lui, par le canal de l’interprète; le metteur en scène, le véritable deus ex machina, idéaliement incarné par Fritz Lang, interprétant Fritz Lang. On comprend que Godard, parlant de cinéma dans son film, saute sur l’occasion et nous faufile son art poétique : gloire à Hawks ! Gloire à Rossellini (Godard nous engage d’ailleurs explicitement à comparer le Mépris à Voyage en Italie) et, par-dessus tout et tous, gloire à Lang, dont nous sommes invités à recueillir pieusement les propos sur la tragédie, sur les rapports de l’art et des dieux, de Dieu, sur le cinéma et la réalité.

Triple méditation, au bout du compte, que ce film. Méditation sur la Femme, méditation sur Homère et la tragédie, méditation sur le cinéma. Tout cela pousse à la gravité. Le style de Godard y gagne en sérénité, en stabilité. Plans soignés, un peu lents, comme dans Vivre sa vie. Certaines formes stylistiques – le flash rapide, à la Resnais, remplaçant le flash-back avec fondu enchaîné – participent aujourd’hui de nos habitudes de spectateur. J’ai surtout goûté, sans le Mépris, un très grand souci de beauté plastique. Belles couleurs parmi lesquelles rutile le rouge Godard, celui d’Une Femme est une femme. Belles images que celles de Capri rougées de soleil, aux tonalités presque éteintes. Et qu’on n’aille pas dire que les images sont belles parce que le paysage compte parmi les plus beaux du monde. Godard sait photographier un mur blanc qui s’écaille, un appartement moderne, un vaste escalier rougeâtre (très Fritz Lang).

Sur fond d’Odyssée repensée à l’usage de cet art encore neuf qu’est le cinéma et qui ne cesse de s’interroger sur lui-même, se déroule l’aventure d’un couple qui assiste à la mort de son amour. Vivre sa vie était un poème à la gloire d’Anna Karina; les Carabiniers, une méditation grinçante, provocante sur la guerre et l’héroïsme militaire : le Mépris, un poème méditatif à la gloire du cinéma et de la Femme : poème qui se clôt sur un triple point d’orgue : la mort de la Femme, le premier regard d’Ulysse retrouvant sa patrie, et l’immense horizon de la mer sur lequel s’inscrivent le cri « Silence » et le mot « Fin ». »

Jean-Louis Bory; Des Yeux pour voir, p.96 sq