Et si, dans ce qui se joue ces derniers temps, il se passait quelque chose de plus souterrain, quelque chose qui ne se voit pas au premier coup d’oeil parce que ça ne s’est pas encore réalisé, quelque chose qui répondrait, plus tard à des inquiétudes et des interrogations que nous soulevons aujourd’hui ? Et si, au-delà de la diversité des discours, de la multiplicité des revendications, de la très grande dispersion des arguments, il y avait un principe à l’oeuvre qui puisse mettre, à terme, tout le monde d’accord ? Mettons les pieds dans le plat : le risque, c’est que derrière ces actions en apparences communes, il y ait des motivations parcellaires, des intentions particulières qui n’auraient, en fait, rien de commun. Le danger alors, ce serait que le mouvement, ne reposant sur rien qui puisse l’unifier, se disperse au premier obstacle, ou à la première revendication satisfaite, ses acteurs se désunissant au fur et à mesure que les uns seront satisfaits, quand bien même les autres seraient desservis. De même, ce qu’on craint, c’est que certains de ceux qui portent aujourd’hui le fameux gilet jaune aient en réalité des idées derrière la tête. Tous ne sont pas novices en politique, et certains sont déjà porteurs d’un solide bagage militant et politique, et sont parfois même dotés d’une certaine ruse argumentative et tactique, qu’on n’acquiert que sur le terrain, et avec l’expérience d’années d’action. Parmi ces arrières pensées, certaines sont d’extrême droite, d’autres se situent dans ce appelle désormais l’ultra-gauche. Comment mettre tout ce petit monde d’accord ?

Et si, dans ce qui se joue ces derniers temps, il se passait quelque chose de plus souterrain, quelque chose qui ne se voit pas au premier coup d’oeil parce que ça ne s’est pas encore réalisé, quelque chose qui répondrait, plus tard à des inquiétudes et des interrogations que nous soulevons aujourd’hui ? Et si, au-delà de la diversité des discours, de la multiplicité des revendications, de la très grande dispersion des arguments, il y avait un principe à l’oeuvre qui puisse mettre, à terme, tout le monde d’accord ? Mettons les pieds dans le plat : le risque, c’est que derrière ces actions en apparences communes, il y ait des motivations parcellaires, des intentions particulières qui n’auraient, en fait, rien de commun. Le danger alors, ce serait que le mouvement, ne reposant sur rien qui puisse l’unifier, se disperse au premier obstacle, ou à la première revendication satisfaite, ses acteurs se désunissant au fur et à mesure que les uns seront satisfaits, quand bien même les autres seraient desservis. De même, ce qu’on craint, c’est que certains de ceux qui portent aujourd’hui le fameux gilet jaune aient en réalité des idées derrière la tête. Tous ne sont pas novices en politique, et certains sont déjà porteurs d’un solide bagage militant et politique, et sont parfois même dotés d’une certaine ruse argumentative et tactique, qu’on n’acquiert que sur le terrain, et avec l’expérience d’années d’action. Parmi ces arrières pensées, certaines sont d’extrême droite, d’autres se situent dans ce appelle désormais l’ultra-gauche. Comment mettre tout ce petit monde d’accord ?

Peut-être en ne cherchant même pas à le faire, en laissant faire un processus banal, qui s’accomplit dans l’installation quotidienne du travail commun. Après tout, aussi différents soient-ils, ces militants oeuvrent en commun. Au-delà d’intérêts parfois fortement divergents, et d’a priori idéologiques diamétralement opposés, ils luttent en commun, construisent ensemble des abris de fortune sur des ronds-points, font front commun lorsque les autorités pointent le bout d’un gyrophare pour les déloger, pointent l’oreille en mode synchro quand une sirène approche. Ils ont l’oeil, ils prêtent main forte, se serrent les coudes, s’estiment les uns les autres. Partageant les mêmes nuits blanches, une fatigue semblable, des inquiétudes similaires, des repas partagés au coin du barbecue ou de la baguette de pain, ils sont au sens propre compagnons. Le quotidien partagé, parce qu’il doit être vivable, et qu’il doit l’être dans la présence physique des uns auprès des autres, s’accompagne nécessairement d’une attention réciproque qui ne peut pas se réduire à un calcul froid de l’intérêt que présente l’autre pour soi. Parce qu’il s’agit de préserver la possibilité de continuer à vivre et oeuvrer ensemble, la lutte menée en commun, comme le travail partagé, constitue le terreau d’une morale qui peut sembler naturelle, et qui l’est dans une certaine mesure, à ceci près qu’elle n’est pas déjà là, innée, chez chacun : elle est potentialisée par l’oeuvre commune et la résistance partagée à l’adversité. C’est pour cette raison qu’elle serait davantage présente dans les catégories de la population qui sont, plus que les autres, obligées de coordonner leurs efforts afin d’affronter l’adversité. Monde ouvrier, résistants, et aujourd’hui militants « de base », lancés dans la rue contre les autorités, en dehors de toute organisation, de toute hiérarchie, sans autre signe de ralliement qu’un gilet que tout le monde a dans sa boite à gants, un uniforme incroyablement visible, mais absolument pas distinctif.

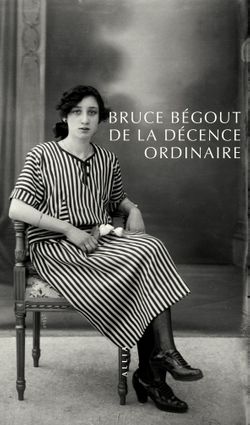

Cette forme morale qui émerge là où on transpire ensemble sur des projets communs, Bruce Bégout l’a étudiée dans un ouvrage, petit mais précieux, intitulé De la décence ordinaire, publié en 2008. Il plonge dans la lecture de George Orwell, pour y repérer les caractères de ce qu’on appelle, outre manche, common decency, que nous traduisons par décence commune. Ce n’est pas une morale constituée, écrite, formalisée selon des préceptes connus qu’il faudrait appliquer à la lettre. Il s’agit plutôt de l’ensemble des attitudes, paroles, gestes et postures qui se mettent en place pour assurer une pérennité à la simple possibilité de continuer à vivre ensemble. Or, sur les ronds-points, sur les barrages filtrant, mais aussi dans les rues où ça bataille sec, c’est bien de cela qu’il s’agit : la simple possibilité de vivre, et si possible de vivre « bien ». Et on a bien compris que si on observe des alliances de circonstance, c’est parce que, précisément, on en arrive au point où cette bonne vie n’est plus assurée, et que la dimension qui en a la charge, c’est à dire la dimension politique, l’a en réalité oubliée.

Cette forme morale qui émerge là où on transpire ensemble sur des projets communs, Bruce Bégout l’a étudiée dans un ouvrage, petit mais précieux, intitulé De la décence ordinaire, publié en 2008. Il plonge dans la lecture de George Orwell, pour y repérer les caractères de ce qu’on appelle, outre manche, common decency, que nous traduisons par décence commune. Ce n’est pas une morale constituée, écrite, formalisée selon des préceptes connus qu’il faudrait appliquer à la lettre. Il s’agit plutôt de l’ensemble des attitudes, paroles, gestes et postures qui se mettent en place pour assurer une pérennité à la simple possibilité de continuer à vivre ensemble. Or, sur les ronds-points, sur les barrages filtrant, mais aussi dans les rues où ça bataille sec, c’est bien de cela qu’il s’agit : la simple possibilité de vivre, et si possible de vivre « bien ». Et on a bien compris que si on observe des alliances de circonstance, c’est parce que, précisément, on en arrive au point où cette bonne vie n’est plus assurée, et que la dimension qui en a la charge, c’est à dire la dimension politique, l’a en réalité oubliée.

Ainsi, en détruisant la possibilité d’une vie quotidienne digne de ce nom, au lieu d’ensauvager les hommes, la politique, qui ne se préoccupe pas de morale, parvient involontairement à faire surgir une morale véritable, indépendante de valeurs officielles, dans la simple action commune consistant à sauver la possibilité même d’une action commune.

Voici comment Bruce Bégout décrit cette puissance morale naturellement cultivées dans les milieux simples, page 21 et suivantes, de son livre De la Décence ordinaire [note du moine copiste à ses élèves : si vous avez du mal avec le premier paragraphe, ne laissez pas tomber, accrochez-vous, le second paragraphe vous paraîtra plus facile d’accès] :

« Si le sens moral est inné, pourquoi n’apparaît-il pas chez tous les hommes ? Comment expliquer que seuls les gens simples possèdent ce privilège – le pauvre privilège de leur absence totale de tout autre privilège – de la moralité spontanée ? Est-ce à dire que leurs conditions de vie préservent cette décence ordinaire, là où le mode d’existence des classes supérieures entraîne sa perte ? Observateur lucide de l’establishment politique anglais, Orwell n’est pas loin de le penser. Il existe manifestement dans le mode de vie des couches supérieures de la population des facteurs qui inhibent le développement de la décence ordinaire. Cela montre plus fondamentalement que la common decency ne se limite pas à un sens moral inné. Elle dépend aussi des conditions matérielles et sociales d’existence qui favorisent l’exercice de cette honnêteté naturelle. Elle s’apparente à une certaine manière décente de vivre en commun. Par conséquent, la décence ordinaire combine toujours un sentiment naturel et un environnement social. A ce titre, elle n’est ni subjective ni objective, mais qualifie la forme de vie humaine elle-même, le climat général dans lequel elle se déroule. C’est dire que la vie simple est la condition d’exercice immédiate de la simple faculté du sens moral qui, sans cette mise en pratique quotidienne, demeurerait une potentialité vide. Si la décence ordinaire peut se corrompre et disparaître dans les pratiques hégémoniques du pouvoir, elle peut également se conserver – et se développer – à l’abri des actes humbles de tous les jours. Toutefois, notons-le, Orwell ne souscrit pas à l’idée simpliste d’une « supériorité morale des pauvres » que l’on retrouve à son époque dans les romans et les films populaires. Il perçoit très bien que cette soi-disant supériorité est une fuite hors de la réalité sordide, une « sublimation de la lutte des classes ». L’image du bon pauvre n’a d’autre finalité en effet que de lui octroyer, à moindres frais, une victoire morale dans un monde où, chaque jour, sa défaite sociale se trouve renforcée. La décence ordinaire n’est pas, dans l’esprit d’Orwell, la reconnaissance apitoyée d’une (illusoire) bonté morale des gens simples face à la dépravation du riche, fiction religieuse qui repousse la justice sociale dans l’outre-monde du nivellement ultime. Elle signale simplement la présence dans la vie ordinaire de qualités morales sur lesquelles peut s’élever une société décente et juste.

Aussi le commun entendu comme l’ordinaire est-il le lieu de préservation du commun entendu comme ce qui est partagé par tous. Il n’y a rien de plus commun que le commun. Selon Orwell, la moralité innée de chaque homme, que les formes de vie supérieures ont peu à peu oubliée, voire rejetée, ne peut donc être sauvegardée qu’au sein des classes populaires. Celle-ci n’est pas à proprement parler une moralité spécifiquement ouvrière ou populaire, elle n’est rien d’autre que la moralité humaine par excellence (l’homme ordinaire est l’archétype de tous les hommes). Mais – et cette restriction est d’importance, car se joue en elle tout le sens original du socialisme orwellien – elle ne se manifeste plus que dans les pratiques désintéressées des gens simples. La vie ordinaire est, en quelque sorte, le dernier refuge de l’universel. C’est au sein des existences communes que l’être-en-commun se maintient. Disons-le clairement : ce n’est pas par simple intérêt que l’homme ordinaire répugne à faire le mal (l’éthique ne relève pas d’un calcul), mais parce qu’il a en lui certaines dispositions morales qui l’incitent à prendre soin spontanément de ses semblables. La décence signifie alors une générosité naturelle que favorise la vie ordinaire en tant que celle-ci s’épanouit dans les pratiques quotidiennes du travail, du soin, de l’amitié. En un sens, la vie ordinaire actualise les dispositions morales en les articulant à des activités faites en commun pour le bien du groupe. «

PS : Oui, j’ai piqué le titre de cet article à Jean Dubuffet. Parfois, il faut l’admettre, on ne trouve pas mieux.