Introduction :

En 155 avant Jésus Christ, Athènes est condamnée par l’autorité romaine à une amende de 500 talents pour avoir occupé illégalement la ville d’Oropos, située en bordure du golfe d’Evoikos, qui sépare l’Attique de l’Eubée. Athènes n’a pas les moyens de payer une telle amende et, astucieusement, envoie pour plaider sa cause à Rome, non pas des juristes, mais des philosophes. En effet, à strictement parler, la cause d’Athènes est juridiquement indéfendable. C’est donc sur un autre terrain qu’ils vont mener la bataille juridique, et ce de la manière la plus philosophique : par la voie de Carnéade, les émissaires vont s’ingénier à remettre en question ce qu’est la justice en elle-même, montrant qu’il s’agit d’un concept relatif, et que dès lors, il serait impossible de juger honnêtement Athènes, puisque la justice n’est pas juste. Les juristes romains ne se laisseront bien entendu pas prendre à ce subterfuge. Par contre, en profitant de leur présence à Rome pour y proposer des conférences, Carnéade et ses acolytes (Diogène de Babylone, stoïcien et le péripatéticien Critolaos) vont amplement séduire la jeunesse romaine, se sentant sans doute à l’étroit dans le dogmatisme de leur propre nation. Caton le Censeur, homme politique romain jugea que quel que fut le verdict du tribunal, la présence des philosophes grecs était désastreuse pour la république romaine. Aussi accorda t-on à Athène l’annulation de son amende pour que les étranges avocats repartent au plus vite. Carnéade va rester dans l’histoire pour cette péripétie diplomatique. Il va y perdre aussi une bonne part de sa réputation : dans son livre référence Les sceptiques grecs , Victor Brochard commence son portrait par ces mots : « Carnéade n’a pas bonne réputation. L’histoire l’a fort maltraité. La plupart des historiens modernes le regardent comme un sophiste sans conviction et sans vergogne, pareil à ceux dont Platon nous a laissé le portrait peu flatté ». Que lui reproche t-on ? Victor Brochard fait remonter le discrédit à ce fameux procès :

« L’origine de toutes les accusations contre Carnéade est sa fameuse ambassade à Rome où, en deux jours, il parla tour à tour pour et contre la justice. N’était-ce pas donner une publique leçon d’immoralité, et pourra t-on juger assez sévèrement l’audacieux qui s’est joué ainsi des sentiments et des idées les plus respectables ? Aussi flétrir Carnéade est devenu un lieu commun ; et peu s’en faut qu’on n’ait déclaré que l’apparition de la philosophie à Rome a marqué le commencement de la corruption romaine » (Les sceptiques grecs, Vrin 1986, p. 163)

En somme, que lui reproche t-on ? D’avoir semé le doute là où il ne devrait pas se trouver, d’avoir remis en question ce qui relève de la certitude. Si la désapprobation se fixe sur cette attitude sceptique, c’est bien que plane un a priori selon lequel on ne pourrait pas douter de tout, que certains domaines, considérés comme sacrés ou tout simplement relevant de la certitude, relèveraient du dogme définitif devant lequel devrait s’agenouiller toute ambition critique. Les sceptiques ont été remis en question par les philosophes eux-mêmes, en raison de leur propension à faire un usage sans limites du doute. On peut s’étonner d’une telle critique : la philosophie devrait précisément être cet usage du doute qui ne se plierait à aucune révérence devant un quelconque dogme. Deux options s’offrent donc à nous : soit la critique du scepticisme est le fait de philosophes « rangés », qui ont délaissé leur propre activité pour entrer dans la défense idéologique de pensées déjà admises, soit l’usage sans limites du doute pose un problème tel qu’il rendrait la pratique même de toute recherche de la vérité impossible. C’est sur cette base que nous allons construire notre réflexion, en tentant de distinguer l’usage sans limite du doute, d’un usage qui se voudrait méthodique, et donc provisoire du questionnement critique. De cette réflexion émergera le sens qu’a l’usage du doute dans la recherche de la connaissance et donc le sens qu’on peut donner au mot « connaissance ». Car c’est bien là l’enjeu de notre recherche : si le doute devait être sans limites, alors aucune connaissance ne pourra être admise comme valide. Derrière la question « peut-on douter de tout ? » se cache donc une autre question, plus grave et définitive : « Peut-on parvenir à une quelconque connaissance, et le doute vient-il ruiner cette prétention ? ».

1 – Le doute, incontournable condition de notre pensée.

A – Les sceptiques

Skepsesthai, en grec, signifie observer, examiner. Aussi est ce sur cette racine que des philosophes particulièrement prudents en matière de connaissance décidèrent ils de construire leur propre nom : les sceptiques, en grec Skeptikos, les observateurs. Au quatrième siècle avant Jésus Christ, Pyrrhon D’Elis va fonder cette secte pour laquelle le doute sera l’alpha et l’oméga de la pensée. En bon sceptique, Pyrrhon ne laissera aucun écrit. Ses disciples sont là pour témoigner, en particulier Aristocles (deuxième siècle) dont quelques fragments nous sont parvenus par l’intermédiaire d’Eusèbe de Césarée (quatrième siècle), dans sa Préparation évangélique :

« Pyrrhon d’Elis n’a laissé aucun écrit, mais son disciple Timon dit que celui qui veut être heureux doit considérer ces trois points : d’abord, que sont les choses en elles-mêmes ? Puis, dans quelles dispositions devons-nous être à leur égard ? Enfin, que résultera t-il pour nous de ces dispositions ? Les choses sont toutes sans différences entre elles, également incertaines et indiscernables. Aussi nos sensations ni nos jugements ne nous apprennent-ils pas le vrai ni le faux. Par suite nous devons nous fier ni aux sens, ni à la raison, mais demeurer sans opinion, sans incliner ni d’un côté ni de l’autre, impassibles. Quelle que soit la chose dont il s’agisse, nous dirons qu’il ne faut pas plus l’affirmer que la nier, ou bien qu’il faut l’affirmer et la nier à la fois, ou bien qu’il ne faut ni l’affirmer ni la nier. Si nous sommes dans ces dispositions, dit Timon, nous atteindrons d’abord l’aphasie, puis l’ataraxie ».

Le scepticisme s’appuie donc sur des raisons dont chacun peut faire quotidiennement l’expérience : le manque de fiabilité de nos sens, tout d’abord, qui doit nous inciter à prendre en compte la sensation, mais ne pas en déduire une quelconque connaissance du monde. Ensuite, l’absence de confiance que l’on peut placer dans la raison, capable de nous mener vers des paralogismes, des syllogismes, voire même des sophismes. Chacune de ces formes respecte en apparence les règles de la raison. Chacune d’entre elles est pourtant capable de parvenir à des énoncés tout à fait erronés : les paralogismes sont peut être les plus fréquents, car ils sont des erreurs logiques commises de bonne foi. Parmi eux on trouve bon nombre d’erreurs scientifiques, telles que, par exemple, l’invention du concept de masse négative au dix-huitième siècle, pour expliquer le fait que le plomb calciné pèse plus lourd que le plomb non calciné. Le syllogisme, lui aussi peut aboutir à des propositions fausses sur le fond, mais vraies dans la forme ( Tout ce qui est rare est cher – Un cheval bon marché est rare – Donc, un cheval bon marché est cher ). Le sophisme, lui, est volontairement erroné, c’est sa nature de faire prendre le faux pour le vrai puisqu’il est une forme de jugement mercenaire, qui ne se soucie pas de la vérité de ses énoncés, mais de l’efficacité de leur formulation : Je suis content de ne pas aimer les épinards, parce que si je les aimais je serais obligé d’en manger, or je n’aime pas en manger (exemple trouvé chez Salvadore Dali, fervent utilisateur de ce genre de structure logique tordue). Ainsi ne peut-on s’appuyer sur aucune des sources de connaissances censées être fiables, et si elles ne le sont pas, c’est qu’aucune connaissance ne peut être atteinte.

B – Postérité du scepticisme

La conclusion de Pyrrhon peut paraître excessive, elle connaîtra pourtant une belle postérité : peu à peu cette posture de retrait par rapport à la connaissance va se répandre, on l’a vu jusqu’à Rome pour commencer, mais bien plus loin et plus tard encore, puisqu’on trouve chez Montaigne (au seizième siècle donc) de nombreux passages dans lesquels il adopte lui-même cette posture que les grecs appellent « épochè », que l’on traduira aujourd’hui par « suspension du jugement ». Il adopte les mêmes arguments que les sceptiques : méfiance envers la correspondance entre le témoignage de nos sens et la réalité, méfiance aussi envers les belles démonstrations de la raison. Montaigne utilise donc les mêmes arguments que Pyrrhon. Ainsi, dans les Essais, écrit-il :

« Pour juger des apparences que nous recevons des sujets, il nous faudrait un instrument judicatoire; pour vérifier cet instrument, il nous y faut de la démonstration; pour vérifier la démonstration, un instrument : nous voilà au rouet. Puisque les sens ne peuvent arrêter notre dispute, étant pleins eux-mêmes d’incertitude, il faut que ce soit la raison; aucune raison ne s’établira sans une autre raison : nous voilà à reculons jusques à l’infini. » Le siècle suivant, on trouve encore des traces de scepticisme chez Pascal, qui dans ses Pensées écrivait « On ne voit presque rien de juste ou d’injuste qui ne change de qualité en changeant de climat. Trois degrés d’élévation du pôle renversent toute la jurisprudence. Un méridien décide de la vérité. Les lois fondamentales changent; le droit a ses époques. Plaisante justice qu’une rivière ou une montagne borne! Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au delà. »

Carnéade, l’avocat athénien rencontré dans notre introduction, aurait tout à fait pu tenir les mêmes propos.

C – La suspension du jugement

Face à une telle défiance, la seule position tenable semble celle de l’épochè, la suspension du jugement, seule attitude logique, tenant compte de l’impossibilité d’atteindre une quelconque vérité. C’est là la position originale des sceptiques, c’est là aussi ce qui pose problème pour la philosophie, car cette suspension du jugement est, en droit, sans fin : il n’y a pas de seuil sur lequel on puisse s’appuyer, qui constituerait la fondation à partir de laquelle une vérité puisse être énoncée. C’est là toute la puissance du scepticisme, peu reconnue par l’histoire, peu reconnue par la culture elle-même, pourtant présente à l’esprit dès que celui-ci veut bien prendre le risque de s’y pencher. C’est sans doute pour cette raison que les films qui s’appuient sur la position sceptique ont un écho particulier sur le public : ils agissent comme une piqure de rappel, réactivant ce qui est au-delà de toute évidence possible : ce dont nous sommes quotidiennement si sûrs, peut on lui donner le nom de « vérité » ? Ne doit on pas plutôt admettre que nous nous contentons, consciemment ou pas, d’un vraisemblable qui nous permet, justement, de ne pas réfléchir ? Peu de films ont eu sur le public un effet de révélation tel que celui que provoquait le premier épisode de Matrix. Nombreux sont les spectateurs à avoir touché du doigt lors de ce premier épisode la fêlure fondamentale nichée dans le socle même de nos certitudes, alors même que le film renonce pourtant en cours de route à tout remettre en question pour de bon, pour des raisons finalement liées à la matière même du film : c’est un univers peuplé. Aussi, s’il peut remettre en question les décors (par nature artificiels), il ne peut que difficilement nier l’existence des acteurs. On le voit bien, les tentatives telles que la série des Final Fantaisy, au-delà de la fascination technique qu’elles proposent, ne parviennent pas à provoquer une identification permettant au spectateur de plonger dans l’univers présenté. Matrix renonce à déréaliser les acteurs, parce que le corps de l’acteur semble demeurer le lien entre le spectateur et l’univers. Aussi, à aucun moment le scenario ne met il en question la réalité du corps des héros. Or peut donc mesurer la puissance du scepticisme à l’aune des limites de Matrix : si ce film possède une telle puissance critique alors même que cette critique s’arrête en chemin, on peut deviner quelle est la puissance du scepticisme lui-même, puisqu’il n’a pas à s’arrêter aux limites structurelles du cinéma. C’est ainsi qu’au dix-huitième siècle, un penseur tel que Royer-Collard, étudiant le scepticisme antique, écrira à son sujet : « On ne fait pas au scepticisme sa part : dès qu’il a pénétré dans l’entendement, il l’envahit tout à fait ». En s’appuyant sur les raisons que nous avons évoquées plus haut, il semble en effet que rien n’y résiste et que la moindre affirmation peut être dissoute par l’acide sceptique, qu’on doit considérer ici comme universel.

Le scepticisme antique nous pousse donc à douter de tout, et ce dans une absence de limites que nous avons du mal à concevoir, puisque ce sont les bases même de ce qui nous permet de poser les thèses sceptiques qui doit être attaqué par le dissolvant critique. Cependant, si on peut concevoir le scepticisme comme une sorte de point limite, ou d’horizon de la pensée (sous toutes ses formes, y compris scientifique, on le verra), il n’en demeure pas moins que la vie sans affirmation, l’existence dans la suspension permanente du jugement, semble bel et bien impossible. Il est donc nécessaire de donner des limites au doute. Nous allons envisager cela sous deux angles distincts. Le premier angle sera celui de la vie pratique, qui concerne la relation quotidienne que nous avons avec le monde. Le second sera davantage théorique : l’affirmation de l’universalité du doute sceptique devra être reconsidérée en tentant de lui assigner une limite rationnelle. Ainsi pourra t –on évaluer la position sceptique et délimiter les pouvoirs du doute.

2 – Les réfutations du scepticisme

A – L’impossibilité concrète de douter de tout

La position sceptique, aussi séduisante soit-elle, n’a pas eu que des sympathisants. Dès ses origines on a regardé avec suspicion ces philosophes qui venaient jeter le discrédit sur les certitudes les plus communes. C’est sans doute là qu’il faut d’ailleurs chercher le succès populaire que peut avoir une telle proposition de pensée : elle touche à la pensée commune aussi bien qu’à la recherche philosophique la plus subtile, et elle est finalement si poussée qu’on ne peut que difficilement l’adopter au quotidien. C’est d’ailleurs ainsi qu’Epictère, philosophe stoïcien du premier siècle avant Jésus-Christ, attaquait le scepticisme

« Tu te réfutes toi-même tous les jours ; ne vas-tu pas laisser ces froides argumentations ? Quand tu manges, où portes tu ta main, à la bouche ou à l’œil ? Quand tu te baignes, où entres-tu ? Quand appelles-tu la marmite un plat, ou la cuillère une broche ? Si j’étais l’esclave d’un de ces gens, quand bien même je devrais être fouetté tous les jours au sang, je n’arrêterais pas de le tracasser : « Garçon, un peu d’huile dans le bain ! – Je prendrais de la saumure et j’irais la lui verser sur la tête. – Qu’est ce là ? – J’ai eu une représentation indiscernable de celle de l’huile ; elle était toute semblable, je le jure par ton Génie ! – Apporte-moi de la tisane. – Je lui apporterais une pleine tasse de vinaigre. – Ne t’ai-je pas demandé de la tisane ? – Oui, Maître, c’est bien de la tisane. – Mais n’est ce pas du vinaigre ? – Qu’est ce d’autre que de la tisane ? – Prends et sens ; prends et goûte ! – Que puis-je en savoir puisque nos sens nous trompent ? – Que j’aie seulement trois ou quatre camarades d’accord avec moi et je le forcerais à se pendre ou à changer d’avis… »

Entretiens, II, 20 (NB, Epictète n’a rien écrit lui-même, mais sa pensée nous est parvenue par l’intermédiaire des notes de cours prises par son disciple Arrien ; c’est donc lui qui est l’auteur de ces Entretiens).

Le sceptique est ici ridiculisé dans son rapport au quotidien, qui doit nécessairement s’appuyer sur un minimum de confiance dans la constance du monde. Or au quotidien, la position sceptique est en effet intenable. Elle conduirait à une vie dangereuse et inefficace. Les anecdotes abondent sur l’inadaptation des sceptiques à la vie matérielle la plus commune. Ainsi, un des plus fidèles disciples de Pyrrhon, Anaxarque, marchant en compagnie de son maître, avait accidentellement glissé dans une mare. Pyrrhon ne fit aucun geste pour l’en sortir, et Anaxarque trouva ceci tout à fait normal. Pyrrhon ne prenait garde à rien, il tombait souvent dans des trous qu’il ne prenait pas en considération, il se faisait renverser par des animaux, des chars, il se faisait mordre par des chiens qu’il décidait d’ignorer. Si le scepticisme est une philosophie digne d’intérêt, il faut donc néanmoins reconnaître son inadaptation à la vie humaine telle qu’elle est censée s’insérer dans un monde demeurant, qu’on considère cela comme une illusion collective ou pas, un monde objectif et commun. Chez Descartes, on trouve aussi une certaine réticence à voir la vie quotidienne être envahie par les remises en question critiques de la philosophie. Une première occurrence de cette réticence se trouve dans le Discours de la méthode, quand il choisit de se référer à une « morale provisoire » pour pouvoir continuer à vivre tandis qu’il remet en question les valeurs morales elles mêmes. La seconde occurrence, plus nette, se trouve dans une lettre qu’il envoie à la Princesse Elisabeth de Bohême le 26 Juin 1643. Il y précise la manière dont il conçoit le corps, l’âme et l’union de l’un et de l’autre, ce qui implique pour lui de distinguer la manière dont ces trois concepts doivent être abordés intellectuellement. Or pour Descartes, si l’âme est un objet métaphysique, que l’entendement seul doit appréhender, le corps, lui, est saisi par l’entendement, mais celui-ci est accompagné de ce qu’il appelle l’imagination (qu’il faut ici entendre comme la faculté qui permet de former les images telles qu’on les utilise en géométrie par exemple). Ce qui est plus intéressant pour nous ici, c’est que l’union de l’âme et du corps ne peut faire l’objet que d’une perception : nous sentons cette union, à tel point qu’elle fait l’objet d’une reconnaissance spontanée dans la pensée ordinaire. Aussi Descartes affirme t-il dans cette lettre, qu’il a pour méthode de veiller à ne pas laisser la réflexion philosophique (l’usage de l’entendement pur, ou de l’entendement accompagné d’imagination) envahir inconsidérément la vie :

«J’ai quasi peur que Votre Altesse ne pense que je ne parle pas ici sérieusement ; mais cela serait contraire au respect que je lui dois, et que je ne manquerai jamais de lui rendre. Et je puis dire, avec vérité, que la principale règle que j’ai toujours observée en mes études et celle que je crois m’avoir le plus servi pour acquérir quelque connaissance, a été que je n’ai jamais employé que fort peu d’heures, par jour, aux pensées qui occupent l’imagination, et fort peu d’heures, par an, à celles qui occupent l’entendement seul, et que j’ai donné tout le reste de mon temps au relâche des sens et au repos de l’esprit ; même je compte, entre les exercices de l’imagination, toutes les conversations sérieuses, et tout ce à quoi il faut avoir de l’attention. C’est ce qui m’a fait retirer aux champs ; car encore que, dans la ville la plus occupée du monde, je pourrais avoir autant d’heures à moi, que j’en emploie maintenant à l’étude, je ne pourrais pas toutefois les y employer si utilement, lorsque mon esprit serait lassé par l’attention que requiert le tracas de la vie. Ce que je prends la liberté d’écrire ici à Votre Altesse, pour lui témoigner que j’admire véritablement que, parmi les affaires et les soins qui ne manquent jamais aux personnes qui sont ensemble de grand esprit et de grande naissance, elle ait pu vaquer aux méditations qui sont requises pour bien connaître la distinction qui est entre l’âme et le corps. »(Descartes à Elisabeth – Egmond du Hoef, 28 juin 1643)

Ne réserver que quelques heures par an à l’usage de l’entendement pur, quelques heures par jour à l’usage de l’imagination. Le reste doit être réservé aux sens, pour les préserver. Il y a donc une limite du doute, qui est assignée par les exigences de la vie telle qu’elle se présente à nous au sein du monde matériel auquel nous appartenons par l’intermédiaire du corps.

B – Le doute modéré de David Hume

David Hume va rebondir sur cette critique du scepticisme, au dix-huitième siècle, pour construire sa théorie de la connaissance. Il va réserver une place au doute, mais l’expulsera de l’expérience quotidienne, puisqu’il la rend impossible. En revanche, il remettra en question le statut de la connaissance, qu’elle soit d’ordre métaphysique (ce qu’on conçoit assez aisément) ou d’ordre scientifique. Au sujet de cette dernière, David Hume va s’attaquer à un concept qui semble pourtant essentiel : la causalité. Nous avons pris l’habitude de lier ensemble les phénomènes en concevant entre eux des rapports de cause à effet que nous désignons comme déterminés. David Hume remet en question le fait que la causalité doive, intellectuellement, précéder la connaissance même des phénomènes. Pour lui, c’est l’expérience qui produit la relation de cause à effet. Si ce n’est pas le cas, on court le risque de tomber dans l’erreur :

« Je hasarderai ici une proposition que je crois générale et sans exception ; c’est qu’il n’y a pas un seul cas assignable, où la connaissance du rapport qui est entre la cause et l’effet puisse être obtenu a priori ; mais qu’au contraire cette connaissance est uniquement due à l’expérience, qui nous montre certains objets dans une conjonction constante.

Présentez au plus fort raisonneur qui soit jamais sorti des mains de la nature, à l’homme qu’elle a doué de la plus haute capacité, un objet qui lui soit entièrement nouveau ; laissez-lui examiner scrupuleusement ses qualités sensibles ; je le défie, après cet examen, de pouvoir indiquer une seule de ses causes, ou un seul de ses effets. Les facultés rationnelles d’Adam nouvellement créé, en les supposant d’une entière perfection dès le premier commencement des choses, ne le mettaient pas en état de conclure de la fluidité et de la transparence de l’eau que cet élément pourrait le suffoquer, ni de la lumière et de la chaleur du feu, qu’il serait capable de le réduire en cendres. Il n’y a point d’objet qui manifeste par ses qualités sensibles les causes qui l’ont produit, ni les effets qu’il produira à son tour : et notre raison, dénuée du secours de l’expérience, ne tirera jamais la moindre induction qui concerne les faits et les réalités.

Cette proposition : Que ce n’est pas la raison, mais l’expérience qui nous instruit des causes et des effets, est admise sans difficulté, toutes les fois que nous nous souvenons du temps où les objets dont il s’agit nous étaient entièrement inconnus, puisqu’alors nous nous rappelons nécessairement l’incapacité totale où nous étions de prédire, à leur première vue, les effets qui en devaient résulter. Montrez deux pièces de marbre poli à un homme qui ait autant de bon sen s et de raison qu’on peut en avoir, mais qui n’ait aucune teinture de philosophie naturelle ; il ne découvrira jamais qu’elles s’attacheront l’une à l’autre avec une force qui ne permettra pas de les séparer en ligne directe sans faire de très grands efforts, pendant qu’elles ne résisteront que légèrement aux pressions latérales. On attribue aussi sans peine à l’expérience la découverte de ces évènements qui ont peu d’analogie avec le cours connu de la nature : personne ne s’imagine que l’explosion de la poudre à canon ou l’attraction de l’aimant eussent pu être prévue s en raisonnant a priori. Il en est de même lorsque les effets dépendent d’un mécanisme fort compliqué ou d’une structure cachée : en ce cas encore on revient à l’expérience. Qui se vantera de pouvoir expliquer par des raisons tirées des premiers principes pourquoi le lait et le pain sont des nourritures propres pour l’homme et n’en sont pas pour le lion ou pour le tigre ? » David Hume – Enquête sur l’entendement humain (1748)

Définissant ainsi ce qu’on appelle l’empirisme, Hume utilise le doute mais le limite : c’est l’usage de la raison quand elle produit des pensées dépassant le cadre de l’expérience qui doit faire l’objet d’un doute tellement radical qu’il pourrait remettre en question les fondements même de la science. Le doute est donc utile, mais on le voit, il doit se limiter au cadre que nous venons de définir. Ainsi, pour Hume, le doute ne peut pas être universel, puisque s’il l’était, c’est toute entreprise de connaissance du monde qui serait anéantie. C’est donc une version modérée du doute que propose l’empirisme, laissant à la sensation, à l’expérience, le bénéfice du doute.

C – Le doute cartésien : méthodique et hyperbolique

Revenons enfin à Descartes, qui va nous intéresser ici pour une raison bien plus profonde encore. C’est lui, en effet, qui va mettre à jour une limite bien plus essentielle au doute, un seuil au-delà duquel le doute ne va plus porter, et qui va interrompre la prudence jusque là sans fin de la suspension du jugement. L’objet principal de la recherche cartésienne, dans le Discours de la méthode en particulier, est précisément cette limite. En effet, Descartes y prend le risque du scepticisme sans en faire l’a priori de toute réflexion possible. Il constate la diversité des opinions, la variété aussi des conclusions auxquelles le « bon sens » peut mener. Pourtant, il ne s’y résout pas. Aussi tente t-il de faire un usage non plus définitif du doute, mais d’y avoir recours à titre méthodique, espérant que ce sera provisoire. Son objectif étant d’atteindre une première certitude, dont le critère sera l’évidence (autrement dit le fait qu’elle ne laisse place à aucun doute), il passe au crible l’ensemble de ses soit disant connaissances pour les mettre à l’épreuve du doute, en se donnant pour consigne d’être le plus radical possible : ce qui n’est que vraisemblable, donc ce qui présente une possibilité (même infinitésimale) de doute, doit être considéré comme faux et refusé. Peu à peu, l’ensemble des connaissances de Descartes se dissout dans cette activité critique, et rien ne semble pouvoir y résister. C’est là la raison pour laquelle on qualifie le doute cartésien d’hyperbolique, et de méthodique. Hyperbolique signifie ici qu’on pourrait le concevoir comme excessif au sens où il ramène le vraisemblable au faux. Cet excès serait total si le doute n’était pas méthodique : rappelons-le, le doute n’est pas chez Descartes la conclusion de la pensée, et il s’agit avant tout de parvenir à mettre à jour un socle indubitable, un fondement résistant à toute tentative de doute à partir duquel on puisse reconstruire la connaissance de manière sûre. Ce ground zéro de la connaissance, ce sol stable sur lequel on pourra tout rebâtir, Descartes va le mettre à jour au moment où ayant déblayé l’ensemble de la connaissance, il tente de s’attaquer à ce qui en constitue le cœur : le sujet pensant. On le sait, c’est là que prennent sens les mots les plus célèbres de la philosophie : « Je pense, donc je suis ». Ce sujet pensant est nécessaire au doute lui-même. Il lui préexiste donc, et précédant le doute, constituant sa condition, il est la fondation qu’on recherchait : ce dont on ne peut douter. Ce cogito fondateur mis en place, cette prise (au sens où on en parlerait en escalade) assurée, il pourra passer à la reconstruction de l’ensemble de l’édifice de la connaissance, avançant en terrain stabilisé, touchant dès lors à une certitude permanente.

On le voit, pour des raisons pratiques aussi bien que théoriques, le doute ne peut pas s’appliquer à tout. Il en va de notre capacité à être adaptés à notre monde quotidien. Il est alors réduit à un outil intellectuel parmi d’autres, permettant de faire le tri entre les connaissances qu’on pourra considérer comme vraies, et celles qu’on devra désigner comme relevant de l’opinion, des illusions, des jugements trop fragiles et trop peu assurés. On se voit alors contraint d’abandonner le scepticisme, et on ouvre de nouveau la porte à un dogmatisme raisonné, replongeant l’homme dans un monde cohérent, où les choses sont perçues, et conçues pour ce qu’elles sont. Reste à établir les conditions de cette opposition : les objections que nous venons de lever, les sceptiques les connaissaient déjà. L’histoire de la philosophie n’a finalement fait que les rendre plus subtiles. S’ils n’ont pas changé de nature, alors on peut se demander en quoi nous sommes encore leurs héritiers et en quoi leur pensée, avec toute sa radicalité, peut encore irriguer notre propre réflexion.

3 – Fertilité au long terme du scepticisme antique

A – La confiance en l’existence du monde tient à peu de choses

Finalement, c’est le statut même de la vérité qui est en question dans notre réflexion. Le scepticisme renonçait à cette idée en la considérant comme impossible. Le dogmatisme en fait un type de jugement qui serait définitivement considéré comme juste, conforme à la réalité et en fournissant une description totale. En dernier recours, toute la question est de savoir quelle est la stabilité de ce « ground-zéro » garantissant la vérité. On l’a vu, ce que Descartes appelle le cogito constitue ce socle fixe, ce à partir de quoi on peut redevenir dogmatique. Reste à savoir comment on passe de la certitude de soi à la certitude du monde. Le cogito est en effet un point focal non localisé, un point de fuite vers lequel converge le monde et qui nous permet de le connaître. En termes contemporains, on pourrait trouver une description assez juste de la situation du cogito plongé dans le monde dans les mots que Robert Nozik écrit dans « Anarchie, Etat et utopie » (1988) :

« Supposez qu’il existe une machine à expérience qui soit en mesure de vous faire vivre n’importe quelle expérience que vous souhaitez. Des neuropsychologues excellant dans la duperie pourraient stimuler votre cerveau de telle sorte que vous croiriez et sentiriez que vous êtes en train d’ écrire un roman, de vous lier d’amitié, ou de lire un livre intéressant. Tout ce temps là, vous seriez en train de flotter dans un réservoir, des électrodes fixées à votre crâne. Faudrait il que vous branchiez cette machine à vie, établissant d’avance un programme des expériences de votre existence ? (…) Bien sûr, une fois dans le réservoir vous ne saurez pas que vous y êtes ; vous penserez que tout arrive véritablement. D’autres peuvent aussi se brancher pour connaître les expériences qu’ils désirent, aussi n’est il pas besoin de rester débranché pour les servir. (ne vous arrêtez pas à des problèmes comme celui de savoir qui fera marcher les machines si tout le monde se branche). Vous brancheriez vous ? Que peut il y avoir d’autre qui nous importe si ce n’est la façon dont nous ressentons nos existences à l’intérieur ? »

Si on traduit la fiction de Robert Nozik en d’autres termes, le fait qu’on soit une conscience percevant le monde ne prouve qu’une chose : nous sommes une conscience percevant le monde. Cela ne garantit en rien que ce monde ait une existence objective. On se demandera alors comment Descartes garantit le monde, comment il passe de la certitude du cogito à la certitude du monde qui nous entoure. La réponse tient en un mot, qui est un nom : Dieu. Le lien entre ma conscience et le monde, c’est Dieu, dont Descartes établit l’existence, et qui dans sa bonté ne peut me tromper au point de créer en moi l’illusion d’un monde qui, en fait, n’existerait pas. On tient là le point de rupture qui peut nous faire retomber aussi sec dans le scepticisme le plus radical : si cette garantie divine s’avérait caduque, c’est tout le réel qui se trouve de nouveau être la proie du doute, et la conscience se retrouve seule, plongée dans un univers n’ayant d’autre existence que la conscience qu’on en a.

B – La science : milieu dogmatique ou héritière du scepticisme ?

On objectera que les sciences s’appuient tout de même sur cette stabilité dogmatique, et que cette condition apparaît sans cesse vérifiée, et qu’elle est fructueuse puisque la connaissance cohérente du monde apparaît toujours plus fine de siècle en siècle. Effectivement, on doit bien admettre que pour fictif qu’il puisse être, le monde dans lequel nous sommes se plie aux exigences de la raison, ce qui permet à la science de s’attaquer à sa connaissance avec réussite. Cependant, on peut s’intéresser d’un peu plus près à la manière dont la science étudie, puis comprend cet univers. En effet, si la réputation de la connaissance scientifique et sa prétention à détenir un savoir vrai sont universellement reconnues, néanmoins la pratique scientifique elle-même doit se confronter à la question de sa propre aptitude à parvenir à la vérité. En effet, si on s’en tient aux seuls bénéfices de la déduction, les méthodes scientifiques permettent de générer des jugements possédant l’évidence suffisante pour être considérés comme vrais. Mais une science qui serait purement hypothético déductive fonctionnerait en vase clos, en n’énonçant que des évidences redondantes, tautologiques. Ainsi, si les mathématiques peuvent éventuellement être pratiquées par un esprit seul, sans lien avec un quelconque monde, on voit bien que la science a pour tâche d’aller au-delà, et par conséquent d’émettre des jugements sur un monde dont on peut difficilement établir l’existence objective. On touche là une des raisons les plus profondes pour lesquelles la science, dès qu’elle s’intéresse au monde, et contrairement à ce qu’on pense communément, ne peut pas se permettre d’être dogmatique. La science émet des hypothèses sur le monde. Ces hypothèses sont des fictions (au sens où le texte de Nozik, plus haut, était une fiction), des inventions permettant de rendre cohérent un monde dont l’observation pose précisément des problèmes de cohérence. Mais l’existence même de ce monde, ou bien ses modes d’existence étant sujets à questionnement, on ne peut concevoir une théorie comme constituant une vérité définitive. La science est donc, contre toute attente, l’une des plus fameuses porteuses du lance-flammes du doute. Un exemple simple l’illustrera : notre perception quotidienne du monde nous met en présence d’un environnement qui nous semble marqué par ses couleurs. Ce sont même les différences de couleurs qui nous permettent de structurer visuellement notre milieu, et de nous y repérer. Pourtant, toute étude scientifique sérieuse de la matière conduit à cette simple affirmation : les couleurs n’existent pas. Tout du moins, n’existent-elles pas de manière conforme à ce que nos sens nous font percevoir. Une couleur n’est rien de plus qu’une certaine longueur d’onde, qui est interprétée par notre système nerveux comme ce que nous appelons une couleur. Ainsi, à strictement parler, le monde n’est pas composé des couleurs que nous voyons. Autant dire que cette simple affirmation ne peut que faire naitre le doute : si l’illusion va jusque là, quelles en sont les limites ? On va le voir, cette question a, pour nous humains, peu de sens.

C – Le phénomène : à la frontière du réel et de la fiction

En effet, ce que nous étudions en science, ce sont des phénomènes. Aux yeux de la science, le monde est un ensemble de phénomènes (c’est par ces mots que commence le Tractatus Logico-philosophicus de Wittgenstein : « Le monde est tout ce qui arrive »). Or nous associons trop facilement la notion de phénomène et celle de réalité. Le phénomène, c’est le monde tel qu’il nous apparait. Spontanément, on pense qu’il s’agit de la réalité est ce qui nous apparaît. Pourtant, on l’a vu, la science nettoie souvent nos perceptions des illusions produites par nos sens. On apprend ainsi que si les couleurs font bien partie de notre monde vécu, elle ne font néanmoins pas partie du monde lui-même. En d’autres termes, les couleurs appartiennent aux phénomènes, mais pas à la réalité. Les couleurs ne sont pas les seules en cause. Les sons, la perception de la pesanteur, la densité des matériaux sous nos doigts, toutes ces perceptions sont en fait une reconstruction par le système nerveux des stimuli fournis via nos sens. En ce sens, on peut dire que nous vivons dans « notre » monde. Jusqu’où peut aller cette distance entre phénomènes et réalité ? C’est Emmanuel Kant qui, au dix-huitième siècle, va nous l’indiquer. Avec lui, posons-nous la question : que percevons-nous ? Ou plutôt, dans quelles conditions percevons-nous ? La forme même de notre perception du monde, c’est le temps et l’espace. A elles deux, ces dimensions constituent le cadre de notre expérience. Nous pouvons en déduire que le temps et l’espace ont une existence objective. Il n’est pas nécessaire de se confronter à Einstein pour remettre en question le statut du cadre spatio-temporel. Kant a lui-même analysé la manière dont nous percevons dans l’espace et dans le temps, et a émis l’hypothèse que ce cadre se trouve non pas dans le monde, mais en nous, qu’il constituerait une forme que nous appliquons à la réalité pour en faire un phénomène. Comment appuyer une telle hypothèse ? En effectuant l’expérience suivante : imaginons tout d’abord un espace vide. Cela ne nous pose aucun problème. Imaginons maintenant une absence d’espace. Là, notre entendement refuse l’obstacle : nous ne pouvons concevoir une absence d’espace. La même expérience peut être effectuée avec le temps, que nous pouvons vider de tout évènement, mais dont nous ne pouvons concevoir l’absence. Qu’en déduire ? Si le temps et l’espace étaient extérieurs à notre entendement, nous pourrions en concevoir l’absence, comme tout autre objet. Si ce n’est pas possible, c’est que l’une comme l’autre de ces formes constituent la structure qui nous permet de percevoir et concevoir le monde. Il faut donc se faire à l’idée que la réalité n’est ni temporelle, ni spatiale. C’est notre entendement qui plaque sur la réalité le cadre spatio-temporel pour qu’on puisse l’appréhender, tout comme un ordinateur fait entrer la réalité dans le cadre binaire pour en construire une représentation. Un ordinateur conscient, s’il remettait en question la « binarité » de la réalité pourrait saisir la différence entre réalité et phénomène : les phénomènes, pour un ordinateur, ce sont les flux de données, les courants basse tension venant charger, ou pas, des éléments électroniques ; en somme une série d’interrupteurs allumés, ou éteints. Ce cadre est, pour l’ordinateur, indépassable, comme l’est pour nous le cadre de l’espace et du temps. On doit en déduire que la connaissance ne peut se déployer que dans le cadre de l’espace et du temps. Mais ce n’est qu’une connaissance phénoménale, pas une connaissance des choses en elle-même, pour ce qu’elles sont indépendamment de l’expérience qu’on en a. Schopenhauer résumera la situation nouvelle en ces termes : « Avant Kant, nous étions dans le temps ; depuis Kant, c’est le temps qui est en nous ». L’objectivité de la connaissance n’est plus possible, nous ne connaitrons pas les choses pour ce qu’elles sont, nous les connaitrons pour ce qu’elles nous paraissent. En d’autres termes, toute certitude est relative aux limites de notre entendement, ce qui signifie que tout est, au-delà des phénomènes, douteux.

Conclusion

Ainsi, si on oppose frontalement le doute à la possession de la vérité, on se trouve devant deux hypothèses : soit on considère que la vérité est ce qui ne fait l’objet d’aucun doute, auquel cas on devra accepter les conclusions sceptiques, et avec eux s’en tenir à ne se tenir à rien, car de telles vérités n’existent pas. Pour autant, la remise en question permanente de tout (autre hypothèse) n’est pas envisageable : c’est la vie elle-même qui deviendrait impossible, car l’action ne peut se faire dans le doute permanent. Mais l’opposition n’est pas la manière la plus intelligente de poser le doute face à la connaissance certaine. On l’a vu, les arguments sceptiques sont suffisamment puissants pour remettre tout en cause, au-delà même des espérances. Cependant, il n’est pas nécessaire de s’arrêter à cette caractéristique destructrice du doute, même quand il s’attaque à toutes les certitudes. Douter de tout ne pose problème que si on tient absolument à ce que ce qui est considéré comme vrai le demeure éternellement. Il faut craindre qu’il s’agisse là d’un mythe : la vérité n’existe que par les énonciations que l’humanité effectue, et celles-ci ne sont fondées que sur le rapport que nous avons au monde, rapport dont on a pu établir qu’il était limité. Cette limite justifie le doute, on pourrait même dire que cette limite constitue le doute, aussi indépassable soit-elle. On a cherché un socle dur sur lequel on pourrait construire l’édifice de la connaissance. On a cru le trouver avec Descartes dans le cogito, qui ne nous garantie finalement que de la présence d’une pensée qui conçoit le monde. Ce que nous avons mis à jour est bien plus étonnant : la connaissance ne se fonde pas sur un socle qui serait lui-même une certitude. Le principe de la connaissance est au contraire le doute lui-même, qui n’en est pas le socle, mais le moteur. Ainsi n’y a-t-il pas de connaissance sans remise en question de la connaissance, pas de vérité sans doute puisque nous le voyons : le doute et la connaissance ne s’excluent pas mutuellement. Ainsi pouvons-nous affirmer pour finir qu’on ne peut pas incessamment douter de tout, car les connaissances nous sont nécessaires. Cependant, pour obtenir ces connaissances qui nous sont nécessaires, il nous faut douter.

Illustrations :

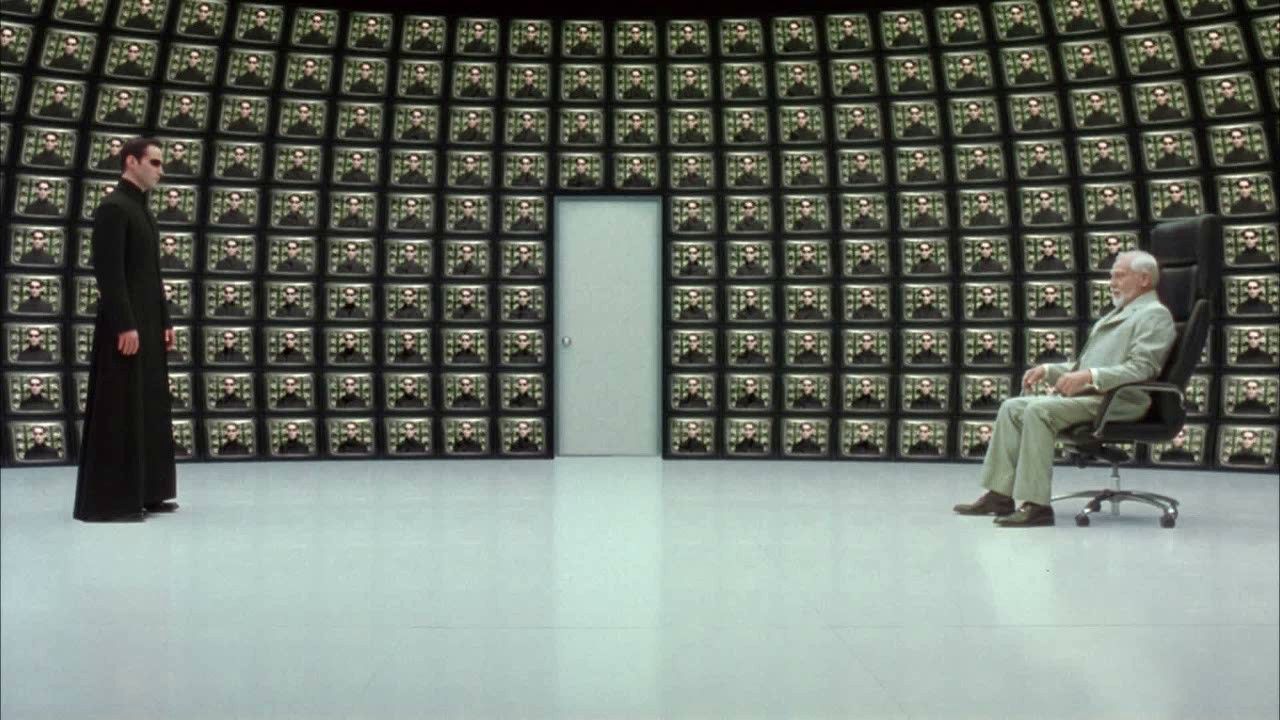

Toutes les illustrations sont tirées de la trilogie des frères Wachowski, Matrix. Si les trois épisodes sont de qualité inégale, on ne peut que reconnaître le soin apporté au détail du récit, et la réflexion philosophique trouve là un labyrinthe, un ensemble de portes ouvertes sur des perspectives inhabituelles vis à vis du monde, qui sont propres à susciter l’étonnement, et donc la pensée.

1 – Le choix de la pilule rouge ou de la pilule bleue est pour nous ici une sorte de symbole du choix philosophique existant entre l’acceptation de la réalité telle qu’on la perçoit, sans interrogation sur ce qui peut constituer derrière elle une infrastructure du monde (un peu comme on peut jouer à un jeu vidéo en prenant l’univers fictif au premier degré, sans intérêt ni interrogation sur le programme qui le génère) et l’abandon de la réalité perçue et conçue de manière spontanée, pour partir vers un autre niveau de connaissance plus conforme à la vérité. Sur ce point, la trilogie est une représentation assez intéressante de ce que Platon veut signifier dans son allégorie de la caverne. Cependant, là où Platon veut entrainer le disciple vers les idées, Matrix entraine le spectateur vers un autre genre de matière, moins fictive que la matière du monde virtuel généré par la matrice.

2 – La scène du premier épisode, lors de laquelle Morphéus vide petit à petit l’espace de tout son contenu (en somme de ses objets) est un beau moment de doute, même si la portée du doute est ici limitée. Il se limitera en effet à la disparition des objets, à l’exclusion des corps des protagonistes, qui doivent, pour des raisons cinématographiques, demeurer extérieurs à la sphère des objets virtuels. On peut lier cette scène à l’entreprise de doute méthodique qu’effectue Descartes, on peut aussi tisser un lien avec la manière dont Kant montrera que l’espace n’est pas extérieur à nous, mais qu’il constitue un a priori de la perception, ce qu’il montre précisément en essayant d’imaginer un espace vide, puis une absence d’espace. Si le film permet une telle mise en image du paradoxe spatial, il est par contre incapable de montrer qu’il en va de même pour le temps. Or, une telle réflexion est au moins aussi intéressante.

3 – Le dernier épisode est l’occasion pour Néo de rencontrer l’architecte de la Matrice, qui va lui révéler entre autres choses que Néo lui même, tout en sachant que la réalité du monde conventionnel est fictive, sa démarche de révolte est en fait elle même déterminée et fait partie du processus. Cette affirmation ne sera pas remise en question, et on ne soupçonnera pas que l’architecte puisse être lui même un mensonge. Sa réalité est en fait nécessaire à l’ensemble de l’édifice, sinon c’est la fiction tout entière qui serait frappée de doute, et les trajectoires des personnages (leur sacrifice surtout) n’auraient plus aucun sens. De la même manière, on a vu que l’existence de Dieu est chez Descartes tout à fait nécessaire, au sens où il est la pierre angulaire sur laquelle la confiance en la réalité peut venir s’appuyer. En somme, si on veut mettre fin au doute, il faut qu’à un moment on accepte une vérité qui elle même n’est pas fondée. On est là au coeur des réticences sceptiques. Si on refuse un tel axiome, alors on doit admettre que le doute peut, en droit, être universel.

4 – Le réveil. C’est assez étonnant : le réveil est un objet récurent dans les fictions qui remettent en question la réalité du monde qui constitue notre environnement de vie. Le jour sans fin (Harold Ramis – 1993) débute chaque journée par la mise en route du radio-réveil, qui inaugure systématiquement une nouvelle anormalité, puisque c’est toujours le 2 Février qu’il s’allume. Dans Dark city (Alex Proyas – 1998) c’est aussi le réveil qui fait entrer chacun dans l’univers reconstitué pendant les phases de sommeil. Enfin, c’est aussi le réveil qui plonge le héros de ouvre les yeux (Alejandro Amenabar – 1998; film repris sous le titre Vanilla sky, en 2002, par Cameron Crowe) dans un univers qui semble bien réel, mais dont le scenario va précisément de plus en plus remettre en question l’existence. Ce n’est pas tant le réveil qui est ici important que le sommeil auquel il met fin. Le dispositif n’est pas tout à fait nouveau : c’est celui ci qu’utilisa Calderon de la Barca dans sa pièce la vie est un songe, au dix-septième siècle. Ainsi l’éveil est il censé être ce moment où l’on quitte l’illusion pour plonger dans la réalité. On peut se demander si finalement, l’éveil ne constitue pas, aussi une certaine forme d’endormissement.

5 – Cypher est un personnage clé, au sens où il est une sorte de pivot autour duquel peut graviter le spectateur, tout comme pivote autour de lui la fiction. Il est un lien entre ce qu’on pourrait appeler notre univers (qui est précisément la partie fictive de l’univers du film) et celui de Zion. Cyoher ca négocier son retour dans le monde illusoire produit par la matrice, en précisant qu’il veut oublier toute connaissance de la matrice, et surtout de Zion. Ce faisant, il adopte la position de celui qui préfère l’opinion au savoir véritable, et revendique le droit à ne pas être confronté à la vérité sous quelque forme que ce soit. Intéressant aussi, le dialogue au cours duquel il précise que c’est précisément l’ignorance qui permet de percevoir correctement le monde : si on sait qu’il s’agit d’une illusion, la perception se trouve vite bouleversée et on ne peut plus consommer naïvement le monde. V’est d’ailleurs là la motivation de Cypher : il veut pouvoir de nouveau prendre plaisir à manger un bon steak, mais pour cela, il faut qu’il ignore que ce steak est une illusion produite par la matrice. On peut considérer que c’est dans une certaine mesure l’objectif de ce film que de bouleverser l’aptitude du spectateur à percevoir naïvement le monde, tout film peut d’ailleurs avoir pour fonction de changer le regard. Dans une certaine mesure, on a là un objectif commun entre cinéma et philosophie.

bonjour je viens de lire votre article car j’ai comme sujet de dissertation peut – on douter de tout et je trouve votre correction très enrichissante je m’en servirai pour mon commentaire merci beaucoup

Ps: Votre étude de Matrix et tout a faite juste et très judicieuse

Bonjour,

je viens de lire votre correction et j’ai comme sujet de dissertation « peut-on douter de tout? »

votre article va beaucoup m’aider car j’avais oublier beaucoup de choses dans mon plan!!

Votre étude de Matrix est vraiment super, je vais re-regarder les films!!

whoah this blog is great i really like reading your articles.

Stay up the good work! You recognize, many people are looking

around for this information, you could aid them greatly.